【志望校・志望学部を決めた理由、時期】

京大を志望したのはなんとなくです。学部学科は学校の先生の薦めで工学部物理工学科を選択しました。【出願した大学と学部学科】

前期:京都大学 工学部 物理工学科(合格)後期:大阪大学 工学部 応用理工学科(受験せず)

【英語の学習法】

高1の時は、文法問題を中心に取り組み、「高1英語エクセレント」の授業で習っていた研伸館の角辻先生、吉田明宏先生にしつこく質問してほとんど仕上げました。角辻先生には非常に丁寧に教えて頂き、吉田先生には英文の大事なポイント、考えなければならないポイントを教えて頂きました。さらに高1の時は1年かけて『ロイヤル英文法』(旺文社)を仕上げました。高2の時は研伸館の近藤先生の「高2英語エクセレント」の授業を受講しました。

近藤先生の授業は「英語をここまで深く考えるのか」という授業で、毎回毎回とても新鮮で、とても楽しく勉強でき、英語が好きになりました。また、近藤先生には英文の背景知識や英語と日本語のニュアンスの違いなども詳しく教えて頂きました。

この時から単語の意味推測や適切な日本語をあてはめる力を身につけていきました。さらに高2の時は『話題別英単語 リンガメタリカ』にも手を付け、高3で完成させました。単語帳については、『ぼん単』も高1の時から高3にかけてコンスタントにやっていました。

高1、高2の時の授業の予習と復習は、部活が忙しかったこともあり、時間の合間を見つけてやっていました。

高1の時はテキストの問題を解き、高2の時は英文の背景にあるものを考えながら予習をしました。復習の時は先生の仰ったことや重要なことを中心に見直していました。

高3になって「京大阪大英語」でもう一度吉田先生の授業を受講しました。

「京大阪大英語」の予習には毎回30分から1時間かけて吉田先生に言われたところを訳していました。そして、何回も数え切れないほど音読して復習しました。分からないところは特に何度もやりました。お願いすれば吉田先生は添削をしてくださるのですが、添削を通じて、深読みし過ぎていることや、読みとった英語をきちんと日本語にして採点官に伝える答案に仕上げることなどを教えて頂きました。

英作文は、背伸びしたい気持ちを押さえて、典型表現を完璧にすることにより、基礎力をしっかり上げました。「自分の確実に知っている英語を書け」という吉田先生の指導のもと、自分が知っている知識を使ってどう言い換えるかの練習をしていきました。英作文の問題集として『実戦編・英作文のトレーニング』(Z会出版)を使いました。高3の夏に、1日2~3問のペースで一通りやって、その後完璧になるまで繰り返しました。最後に高3の冬休みから直前期にかけて『京大の英語25ヵ年』(教学社)を何回も解きました。

【役に立った英語の参考書・問題集】

◆研伸館の「京大阪大英語」のテキスト(研伸館)かぶらない要素が盛りだくさんで、かなりやりがいがありました。

◆『ぼん単』(研伸館)

例文がないものの、他の単語帳と比べると派生語が圧倒的で、勉強になりました。

◆『話題別英単語 リンガメタリカ』(Z会出版)

科学・医療・社会問題などのカテゴリーに分かれた単語が載っていて、入試によく出る単語がたくさんです。

【数学の学習法】

高1の時はIAIIBIIICを早く一通り終わらせようと取り組んでおり、研伸館では中西先生の「高1数学エクセレントW」を受講していました。中西先生の授業は勢いがあり、この授業が数学を一通りやるペースメーカーになってくれました。高1の時は授業の予習・復習として『赤チャート』(数研出版)を時間の合間を見つけてやっていました。高2の時は研伸館の草郷先生の「高2数学エクセレントIIIC」を受講していました。草郷先生の授業は要点を押さえた授業でためになりました。「高1数学エクセレントW」と「高2数学エクセレントIIIC」の授業で高2の夏までにIIICまでを全て終わらせ、そこから演習を積んでいきました。高2の最初は難問ばかり目について、『数学難問集100』を始めたのですが、それをやるうちに、大切なのは典型問題だと痛感しました(『数学難問集100』は高3になってから本格的に始めました)。

いくつか方針がある場合、ある程度見通しを立てると、簡潔で計算が楽な方針はどれであるかとか、この方針では無理であるといったことが分かるようになってきました。無理だと分かるからこそ、違う方針でやろうと考えることができると思います。高2の時は、予習復習の時間がなく、一度クラスダウンをしてしまったのですが、それからは時間の合間にやるのではなく、時間を作ってやるようにしました。

高3の時は草郷先生の「京大阪大理系数学」を受講していました。「京大阪大理系数学」の予習は、問題を「解く」と言うよりも、問題を見て「考える」ということに重点を置いていました。復習では、1回見た問題を忘れないようにノートにまとめていました。

このように、高3になると量より質を重視して、一度間違えた問題はその日の夜や次の日に復習して、1つずつ考え方を吸収していきました。また、別解がある場合は、面倒くさいと思いながらも自分で作り上げていきました。

高3で本格的に始めた『数学難問集100』は2~3日に1回解いていました。この問題集には教科書にないテクニックが載っていました。学校では、『オリジナル数学演習I IIAB』(数研出版)から1日30問宿題が出て、それをこなしていました。『京大の理系数学25ヵ年』は11月後半から1日1~2年分のペースでやり、冬休みに終わらせました。

『京大の理系数学25ヵ年』の復習をした後に、後期の問題や30分くらいかかる問題を中心に取り込んでいきました。また、友達と一緒に勉強すると、1つの問題を「僕はこの方針でやるから、そっちはこの方針でやって」と効率よく楽しくできました。これも1つの勉強法だと思います。

【役に立った数学の参考書・問題集】

◆『数学難問集100』(数研出版)授業などではあまり習うことがないけれども、よく出題される知識や要素がのっています。

◆『京大の理系数学25ヵ年』(教学社)

過去問は京大の特徴をつかむためにやっておくべきだと思います。最も入試に近い問題であることは間違いないです。

【国語の学習法】

高1、高2の時は、学校のテスト勉強をやったり、『現代文と格闘する』に書かれている考え方を参考にしたりしていました。あとは土佐日記を読んでいました。高3の時は研伸館の木村先生の「京大国語」を受講しました。「京大国語」の授業のおかげで、何が問われていて何を答えるべきかがおおよそ分かるようになっていきました。とは言え、答案の仕上げ方が悪く、比喩表現の言い換えや問題文に書かれていることをそのまま使わず分かりやすく書くことなど、どこまで適用すればいいのかと苦労して最後の最後まで練習しました。

最後の勝負は答案の仕上げ方だと思います。木村先生は3人ぐらいにしかうけないギャグをはさむおもしろい先生で、国語を飽きずに勉強することができました。「京大国語」の予習の時は現代文と古文それぞれに30分ずつかけて問題を解いていました。

復習の時は現代文と古文それぞれに1時間ずつかけて、自分の手で書き直していました。センター試験の対策として、過去問を冬休みに6~7年分解き、あとは『大学入試センター試験実戦問題集 国語』(駿台文庫)と『2011 マーク式総合問題集 国語』(河合出版)をやりました。二次試験の対策としては「京大国語」のテキストをやりました。

【役に立った国語の参考書・問題集】

◆研伸館の「京大国語」のテキスト(研伸館)1回1回書いて復習すると、だんだん何を書けばいいのか分かってきました。

◆『現代文と格闘する』(河合出版)

現代文の勉強の仕方が分かります。

【理科の学習法】

化学高1、高2の時は学校のテストに合わせて勉強していましたが、高2の時に研伸館の岡内先生の「高2化学エクセレント」を体験授業で受けてレベルの高さに非常に焦り、『新 こだわって 国公立二次対策問題集 化学』(河合出版)をやりました。

高3になると岡内先生の「京大阪大化学」を受講し、化学の問題を考えるときの理論や過程をすごく大事にするようになりました。特に有機化学の問題では同じ問題はほとんど扱わず、毎回新しい話題で、過去問や入試のときも「あの時の問題だ」と確信して解けました。

また分からないことは放置せずにすぐに調べたり、先生や友達に質問して納得がいくまで進めました。岡内先生は非常に熱い先生でした。

「京大阪大化学」の予習ではテキストの問題を解き、復習では膨大な時間をかけてノートの見直しをしました。「京大阪大化学」以外の勉強は、参考書として『化学I・IIの新研究』を読み、問題集は『化学I・IIの新演習』を高3の夏から秋にかけて解けるだけ解きました。京大の過去問は『京大の化学25ヵ年』(教学社)で25年分解きました。12月上旬から始めて1月中に終わらせました。

物理

高1、高2の時は学校のテストに向けた勉強をしていました。高2の時に力学の基礎を重ね、高3になると研伸館の網干先生の「京大阪大物理」を受講しました。網干先生の授業は、体系的な授業で、一歩一歩決まった流れや解き方で進みます。微分方程式やエネルギー積分などを習ったおかげで問題が解きやすくなりました。

「京大阪大物理」の予習では、「京大阪大化学」と同様に、テキストの問題を解き、復習では膨大な時間をかけてノートの見直しをしました。過程を大事にして、一度間違えた問題はどこでどう間違えたか納得がいくまでやり続けると、夏にはほとんどの問題ができるようになりました。また、物理を得点源にしようと思ったので、秋から網干先生の「京大物理スパルタン」を受講しました。

「京大物理スパルタン」の問題は、一題一題すごく難しく、要素がつまっているので、センター試験後にはずっと「京大物理スパルタン」の復習をしていました。計算の練習にもなりました。本番では計算がややこしかったのですが、自分を信じて解答し通しました。

問題集は、『難問題の系統とその解き方』を高2の途中から始めました。高2の時は力学のみをやり、高3の時は「京大阪大物理」の授業に合わせて進めていきました。あとは『新体系物理I・II』(教学社)の難しい問題だけを解きました。京大の過去問は、『京大の物理25ヵ年』(教学社)で25年分解きました。12月上旬から始めて1月中に終わらせました。

京大の過去問は「光の速度の測定」や「虹」など話題性のある問題が多く、もしつまってしまうときには他の問題にいくことも1つの立派な戦法だと思います。特定の問題にしか通用しない考え方ではなく、体系的な考え方を持つことが大切だと思います。

理科二科目を解く順番と時間配分

180分になってから、かなりの計算量が要求されています。すべて解こうとせずに、自分が解くと決めた問題を確実に解くことが大切だと思います。そして時間が許せば残りの問題を早く解いていきました。

【役に立った理科の参考書・問題集】

化学◆『化学I・IIの新研究』(三省堂)

分からないことがあってもすべて載っていて、時間があれば読み返していました。

◆『化学I・IIの新演習』(三省堂)

有機は、これをやるとかなり自信がつきます。

物理

◆「京大物理スパルタン」の教材(研伸館)

とにかく重いですが、自信がつきます。

◆『難問題の系統とその解き方』(ニュートンプレス)

題名の通りだと思います。すごく解説が丁寧です。1回目にできなくても、解説を読んで、2回目にできるようになっていれば十分だと思います。

【社会の学習法】

地理地理は、高2の冬から勉強を始め、学校の先生の指導のもと頭で考えて解いていきました。

一人あたりのGNIや各国の特徴をとらえて、推理しました。学校の先生の教え方は変わっていて、地図帳に直接書き込むという勉強法で、地図帳を見れば一発で見直しができます。参考書は『はじめからわかる地理B』を使いました。

センター試験の過去問は10年分解き、あとは『2011 マーク式総合問題集 地理B』(河合出版)をやりました。

【役に立った社会の参考書・問題集】

◆『はじめからわかる地理B』(学習研究社)基本が良くまとまっていてすごく分かりやすいです。

◆『キーワード地理B』(文英堂)

直前の復習にピッタリの量と質です。

◆『データブック オブ ザ ワールド』(二宮書店)

細かいデータを最後につめこみました。

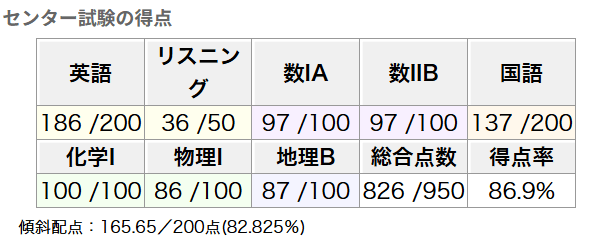

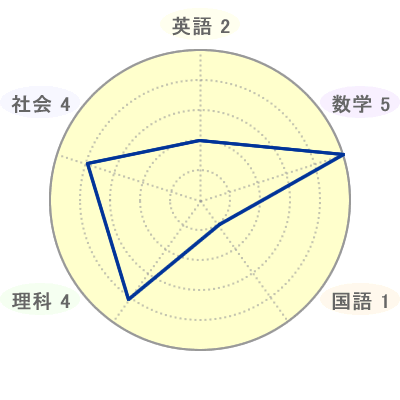

【科目別学力自己評価】

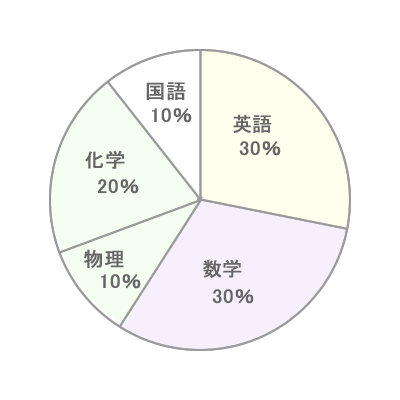

【センター試験から二次試験までの各科目の勉強の比重】

【センター対策の方法】

英語学校の教材を解いただけで、他は特にやっていません。

数学

学校の授業に演習があっただけで、他は特にやっていません。

国語

冬にマーク式の練習を始めていきました。

理科

学校の教材以外やっていません。

社会

秋ぐらいから真剣に始めていきました。

【受験会場の雰囲気】

とても静かで、休み時間は座っていると息苦しくなるほどです。しかし会場の室温は最適でとても集中できました。【京大 現役合格への秘訣!】

一緒にがんばれる友達がいると士気が高まっていきます。教えたり教えてもらったりすることで、どんどん実力が上がっていきました。また休憩は必要です。【プロフィール】

◆血液型A型

◆好きな色

赤色

◆好きなアーティスト・歌

BUMP OF CHICKEN、YUI

◆好きな番組

「しゃべくり007」「マヨブラジオ」

◆お気に入りスポット

学校の図書室

◆好きな作家・本

サマーウォーズ

◆好きな(オススメ)飲食物

マックシェイク(バニラ)

◆高校時代はまってしまったこと

コンビニのイチゴ味製品の制覇

◆本気で勉強し始めたきっかけは?

周りがしていたから自然と…

◆受験前のリラックス方法

友達と話すこと。友達をいじること。

◆小学校時代しでかしてしまった大変な事

小学校の放送で笑いがとまらなくて僕の部分ほぼカット…

◆あなたにとって受験とは

一つの通過点と言いたいけどすごく重荷を背負う一度で十分な試合

◆受験勉強で一番辛かった時期

秋の学校の行事が楽しすぎた時期に遊びたい衝動を抑えること

◆受験勉強以外で頑張ったこと、取得した資格など

部活

◆高校3年生のときの一番の思い出

合格発表です。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。