【志望校・志望学部を決めた理由、時期】

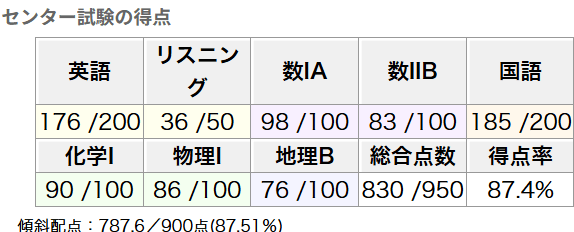

センターの得点を見て決めました。【出願した大学と学部学科】

前期:福井大学 医学部 医学科(合格)後期:大阪大学 歯学部(受験せず)

【大学別模試の判定】

■神大オープン(秋):C■神大実戦(秋):C

【英語の学習法】

高1のときは、学校で毎週火曜日にある小テストの勉強をしていました。このテストで点数が7割未満だと追試があったので、追試に引っかからないように頑張っていました。多分、高1の時は一度も追試を受けてないです。高2になってからは、テスト勉強はめんどくさくなってほとんどしませんでした(もっとこのときに勉強したら良かったな・・・と高3の夏くらいに思いましたが、どうしようもなかったです・・・)。英単語は高2の秋くらいから詰め込み、高3の終わりまでに『ぼん単』は「難単語」以外は覚えました(2100番まで)。

研伸館では、「高2英語エクセレントR読解」で谷口先生に、「高2英語エクセレントR英作」「京大阪大英語」で天藤先生にお世話になりました。高2のときは、予習に30分かけ、復習は1時間かけて英文と解答解説の読み直しをしました。高3の「京大阪大英語」は、予習に1~2時間かけました。

英作文はさっと出来たのですが、英文和訳が難しかったので時間がかかりました。復習は授業中にテキストに書き込んだ板書内容を読む程度でした(夏休みぐらいからは学校が忙しくなったので、9月から「京大阪大英語」は辞めました)。

学校では、高3の夏休み中に補習が実施されました。レベル別で開講されていたので、私は最初、東大・医学科コースを選んで、東大オープンなどの過去問を解いていました。でも、もともと神戸大を目指していたので、東大っぽい問題を解いても意味がないかなーと思い始めて、神戸大・大阪市大コースに変更して、神大オープンなどの過去問を解くようになりました。

センター対策は、学校でやる演習以外、特に対策はしていません。リスニングが絶望的に出来なくて、模試では30点台連発でした!!そういう訳で、Z会のリスニング用教材を購入しましたが、結局やらないままに本番を迎えちゃいました・・・。やっぱり本番も絶望的な点数でした。

センターが終わってからは、福井大学の過去問を10年分ほど解きました。福井大学の医学科の英語は、毎年90字程度の自由英作文が出題されています。私は、自由英作文の対策なんか全くしたことがなかったので、すごく困りました。

ですが、学校の先生が何度も添削してくださったおかげで、本番までにどうにかなりました。それから、医療系の長文の出題があるので、過去問で出てきた医療系英単語などを覚えました。

【役に立った英語の参考書・問題集】

◆『ぼん単』(研伸館)高2の春から受験当日まで、いつも手元にありました。

◆『速読英単語』(Z会出版)

学校の小テストで出題されていたので、高1で〈入門編〉、高2で〈必修編〉をやりました。

◆『実戦編・英作文のトレーニング』(Z会出版)

例文集が役に立ちました。そのへんの紙に英文と和訳を書いて覚えました。

◆福井大の過去問

1番(長文の穴埋め)・2番(長文読解)・3番(長文読解)・4番(自由英作文)で120分設定です。最初に4番の自由英作文を15分ぐらいで終わらせて、1番→2番→3番と解いていきました。本番はかなり時間が余ったし、試験終了後にも周りで「英語は楽勝だったよね~」みたいな会話をしている人がいました。

◆『医歯薬系の英単語』(教学社)

二次試験直前期に、英単語を見て日本語を言えるようにする練習はしました。

【数学の学習法】

数学は中学生の頃は得意だったのですが・・・高校でさぼり癖がつき、あまり勉強しなくなり、気がついたら苦手になっていました。研伸館では、高2で「高2数学エクセレント」、高3で「神大理系数学」を受講しました。担当の天満先生は、雑談が面白いし、基礎から応用まで分かりやすく教えてくださったので、授業の後の復習がスムーズにできました。授業があった翌日に直しノートを作って、分からなかった問題を、いつでも見直せるようにしていました。また、苦手な単元のまとめノートも作りました。ノートの上半分に問題を写し、下半分に解法や間違いやすいポイント、さらには公式の導出などを書き加えました。特に「二次曲線」が苦手だったので、「二次曲線」のまとめノートは二次試験の会場にも持って行きました。センター試験の対策には、過去問を2~3年分解きました。それ以外は特に何もしてないです。

福井大の問題は100分4題構成で、毎年ベクトルは出題されます。あと、微積分・楕円の面積を求める問題・楕円を回転させる問題などの数IIIC範囲もよく出題されます。

だから、ベクトル+3題の数IIICと考えておいたらいいと思います。過去問は、最近の2~3年分ぐらいはすぐに解答を見てしまってまともに解いていないのですが、それ以前の5年分は時間を計って解きました。だいたい2完か2完半ぐらいの出来でした。

本番も2題は解答まで辿り着いて、2題はちんぷんかんぷんだったので、2完半ぐらいかなーと思います。付け足しですが、赤本には「福井大の数学は基礎的な問題が多く出題されている」とありましたが、私自身は「難しいな~」と思っていました。

【役に立った数学の参考書・問題集】

◆研伸館のテキスト高2の時は予習ノートを作って、2時間ぐらいかけてテキストの問題を予習していました。復習も復習ノートを作って、問題文を写し、その下に問題の解き直しをしました。高3の時は予習ノートを作らずに、1時間半ぐらいかけてテキストの問題を予習し、復習はちゃちゃっと解き直す程度でした(ほんとに分からない問題だったら丁寧に解答を仕上げました)。

◆『4STEP』(数研出版)

高1の時の学校の使用教材です。小テスト前に詰め込みました。

◆『青チャート』(数研出版)

高1から高2まで定期テスト前に詰め込みました。

◆『オリジナルスタンダード数学演習IIIC』(数研出版)

高3の時の学校の使用教材です。

◆学校の先生が配ってくれるIA・IIBのプリント

高3の時に学校で使用していました。毎回予習が必要で、生徒が黒板に解答を書き、先生が解説をしていく感じでした。まぁまぁ真面目に予習はしていました。

【国語の学習法】

研伸館の中村祐介先生と山田先生の「センター試験国語」を受講しました。中村祐介先生には学校で教えてくれない有用な解き方を教えてもらい、山田先生には古典文法を分かりやすく教えてもらって助かりました。高3の春からセンター直前期まで、授業の予習復習だけはしっかりやり遂げました。予習は古文は1題につき20分、小説や評論のときは30分ほどかけました。復習は、古典だけはしっかりやりました。まず、テキストをコピーして予習をし、そのコピーしたものに授業中の山田先生の板書や発言した内容を書き込みます。その内容を授業後に、きれいなテキストに書き直すことで復習に替えていました。これは山田先生に教わった方法です。でも、模試の点数は良くはありませんでした(結構試験中に寝てしまうことが多かったので、110点とかもあります)。センターの前日、前々日は、ひたすら古典の単語テスト(研伸館の授業でやったテスト)をやり直していました。大問を解く順番は、色々試した結果、漢文→古文→小説→評論の順番にしました。時間が足りなくなったときのために、得意な小説は、苦手な評論の前に解いていました。【理科の学習法】

化学高2の最初から研伸館の岡内先生の「高2化学」を受講していましたが、予習も復習もせず、受けっぱなしているだけでした。そして、岡内先生が勧めてくれたので、高2の秋頃から『化学I・II重要問題集』を解き始めました。初めに、A問題だけを解いて1周してから、次にB問題に取りかかりました。

高3になって、同じく岡内先生の「神大化学」を受講し、今度は真面目に復習するようになりました。授業ノートを見ながらですが、テキストの後ろの方に載っている問題を30分ぐらいかけて解き、たまに同じ範囲の『化学I・II重要問題集』も解きました。センター直前は、岡内先生のセンター対策で教えてもらった知識を、何度も復習しました。

福井大の過去問は、教科書の後ろの方に載っていて、学校の授業ではないがしろにされがちな、タンパク質(最頻出!!)/合成繊維/酸・塩基などがよく出題されています(普通に有機とかも出題されていますけど)。過去問は8年ぐらい解きましたが、6~7割ぐらいの出来でした。本番は7割取れたと思います。

物理

物理は高2から勉強を始めました(←学校のカリキュラムがそのように組まれているからです)。高2のときは割と学校の授業が楽しくて、『リードα』(数研出版)を着実に解き進めていました。

高3になり物理IIの範囲を学習し始めると、一気に物理が嫌になりました。「電磁気」の分野が苦手だったからです。自分は物理が出来ない人間だと思うと、余計に問題集を解く時間が憂鬱で仕方ありませんでした。でも、物理は、問題を解かないことにはどうにもならないので、しぶしぶ『物理I・II重要問題集』を解いていました。

センター対策は“センター物理 1日15分、30日で完成!”みたいな感じの謳い文句の、センター用の問題集が書店に並んでいたので、“そんなに短期間で完成するのか!!”と思って、それを購入しました。実際には、5日間で1周しました。やり終えると、模試で点数が取れるようになりました。

二次試験の対策は苦労しました。福井大学の過去問は万有引力や惑星系の出題もありますが、「電磁気」からの出題が多いです。苦手な電磁気をどうにかするために『名問の森(電磁気・熱・原子)』をやりました。ですが、本番では「放射線」のよく分からない問題が出題されて、撃沈しました。過去問は8年ぐらい解きましたが、5割ぐらいの出来でした。本番は難しすぎて1割ぐらいしか取れていないと思います。

理科二科目を解く順番と時間配分

化学→物理:時間配分は時と場合によります。

【役に立った理科の参考書・問題集】

◆『化学I・II重要問題集』(数研出版)分からない単元を何度も解きました。

◆『リードα 物理』(数研出版)

新しく習った単元を勉強するときに使いました。

◆『物理I・II重要問題集』(数研出版)

高3になってから使いました。とりあえずA問題は1周しました。B問題は力学と波動ぐらいはやりました。

◆『新体系物理I・II』(教学社)

基礎が分からない人にちょうどいいです。1周しました。『物理I・II重要問題集』を解きたくないときに解いていました。

◆『名問の森(電磁気・熱・原子)』(河合出版)

解説がわかりやすいです。見出しの大きな問題は全部解きました。

【社会の学習法】

センター地理地理は研伸館の南先生に教わって、大好きになりました!

高3の4月からまじめに地理に取り組むようになりました。模試の点数はなかなか安定しませんでしたが、知識量は確実に増えていたと思います。『鉄壁地理問題集』の〈系統地理編〉は3周しました。でも、〈世界地誌編〉は1周やるだけで精一杯でした・・・。12月上旬は地理ばかりやっていたので、直前の模試では9割以上の点を取りました。しかし・・・調子に乗っていたら、本番は最悪の点でした。南先生、ごめんなさい!

【役に立った社会の参考書・問題集】

◆『鉄壁地理問題集』(研伸館)結局コレしかやらなかったです。単元毎にセンターの過去問が載っているので、とてもやりやすかったです。

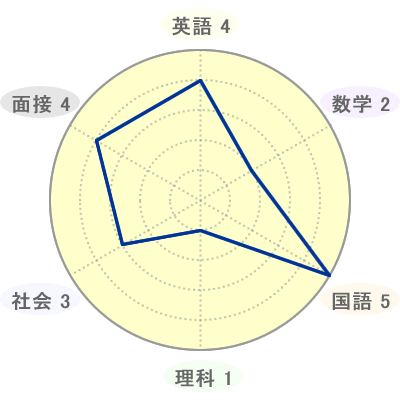

【科目別学力自己評価】

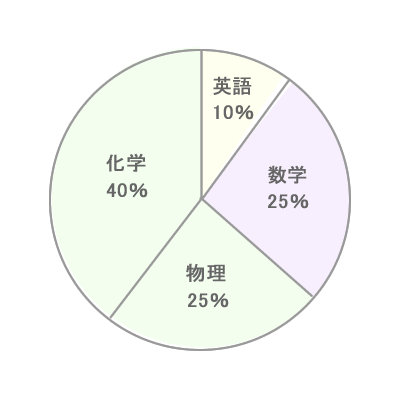

【センター試験から二次試験までの各科目の勉強の比重】

【センター対策の方法】

過去問は何年分解きましたか?ほとんど解いていません。

過去問以外を使った対策はしましたか?

青パック

いつごろからセンター対策に本腰を入れましたか?

センターの1ヵ月前

センター対策について、後輩へのアドバイス!

国語は高3の春くらいから対策をした方が良いです。

【福井大学医学部現役合格への秘訣!】

最後まで諦めないこと。浪人の雰囲気に飲まれないこと。面接は気楽に受ければどうにかなります!【二次試験の受験会場の雰囲気や面接待機場の雰囲気】

面接は午前の部と午後の部に分かれており、私は午前の部でした。面接を受ける前は大きな講義室で待たさました。まわりは、面接本や自分で作った面接ノートを真剣に読んでいました。私は、前の席の人の「お手製面接対策プリント」を盗み見していました。スーツ姿の浪人生がわりと多いです。【入試面接の状況(福井大学 医学部医学科推薦入試)】

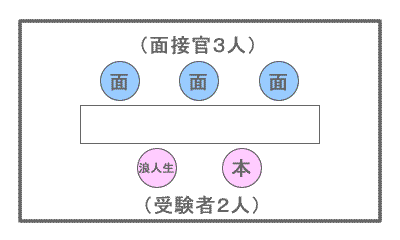

◆面接の方法個人面接 面接官3人VS受験者2人

◆面接時間

約15分

◆面接会場の略図

◆質問内容と回答

受験番号の若い者がドアをノックして入室します。面接室は6畳くらいのきれいな個室。着席すると、まず受験番号と氏名を聞かれます。

1.これまでのあなたの略歴を教えてください。

Y――はい。私は、○○中学校を卒業した後、京都市立堀川高校に入学しました。堀川高校では、ディベート同好会に所属し、部長をつとめました。そして、今に至ります。

2.ディベート同好会はどんな活動をするのですか?

Y――(いろいろ説明しました。)

3.昨日の試験の出来はどうでしたか?

Y――英語は出来ましたが、物理はあまり出来ませんでした。

4.物理が苦手なのですか?

Y――はい。苦手な方です。

5.医者は理系の職業ですが、理系にとって必要なものは何だと思いますか?

Y――探求心です。

6.将来は臨床か研究のどちらの道に進むつもりですか?

Y――臨床医として働きたいです。

7.臨床の現場でも研究が必要になります。このことをあなたは分かりますか?

Y――はい。分かります。

8.では、どうして必要なのですか。

Y――(いろいろ長々と答えましたが、面接官が期待する答えではなかったようです。)

9.さっき、臨床医になりたいと言ったけれど、具体的には、何科に進みたいと思っているのですか?

Y――はい。総合医に興味があります。ですが、まだ明確には決めていません。

10.現在、小児科医と産婦人科医が不足しています。あなたはこの問題に対してどうするべきだと思いますか?

Y――(“国が、小児科と産婦人科の支援をすべき”みたいなことを話しました。しかし、“国が何かすべき”というより、“自分に何が出来るか”を答えて欲しかったようです。)

11.将来、どのような医師になりたいですか?

Y――はい。患者との信頼関係をしっかりと築ける医師になりたいです(他にもいろいろ言った気がしますが忘れました)。

12.あなたは女性ですが、育児と仕事の両立はできますか?

Y――はい。頑張ります。

13.もし、医者として、離島に行かなければならなかったらどうしますか?家族をおいて離島に行きますか?

Y――家族とよく相談した上で決めます。子供の年齢も考慮します。

14.最低限必要な子育ては?どのくらい子供が成長するまで?

Y――はい。子供が小学校に上がるまでは、子供を一番に考えて子育てをします。

面接後は、面接前とは別の講義室で待たされます。午前の部(午後の部)の受験者の面接がすべて終了するまで待機所の外には出られません。携帯電話も電源OFFなので、何か暇をつぶせるものを持って行った方がよいです。私は、面接の順番が早かったので、2時間半以上待機していました。

【プロフィール】

◆血液型A型

◆好きな色

赤色

◆好きなアーティスト・歌

ゆず

◆お気に入りスポット

鴨川の河川敷

◆好きな(オススメ)飲食物

コーヒー(無糖か超微糖)、紅茶

◆受験前のリラックス方法

犬の散歩

◆小学校時代しでかしてしまった大変な事

滑り台で遊んでいたら、前歯が半分欠けてしまったこと。

◆あなたにとって受験とは

気がついたら終わっていた。

◆受験勉強で一番辛かった時期

センター~二次試験の40日間。試験会場にたどり着けない夢を、何度も見たので。

◆受験勉強以外で頑張ったこと、取得した資格など

ディベート!!

◆高校3年生のときの一番の思い出

文化祭

◆親や親戚に医師はいますか?

いません。

◆最近、気になった医療系のニュースは?

天皇陛下のバイパス手術

◆最近、気になった医療系以外のニュースは?

ゆずの2人が共に結婚したこと。

◆部活動はしていましたか?(引退時期は?)

ディベート同好会(高3の春に引退)

◆ボランティア活動はしましたか?

していません。

◆医師を志したきっかけは?

ディベートで安楽死について勉強したのがきっかけです。

◆医師として20年後の将来像は?

勤務医

◆興味のある診療科は?

麻酔科、小児科

◆医師として大切なことを三つ

技術、体力、思いやり

◆面接対策はどのようにしましたか?

学校の先生に面接の練習をしてもらいました。

◆本番の面接直前の心境はどのようなものでしたか?

若干、緊張しました。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。