【志望校・志望学部を決めた理由、時期】

アドミッションポリシーがとても良かったからです。【出願した大学と学部学科】

前期:滋賀医科大学 医学部 医学科(受験せず)後期:奈良県立医科大学 医学部 医学科(受験せず)

私大・AO・推薦:滋賀医科大学 医学部 医学科 推薦入試(合格)

関西医科大学 医学部 医学科 (一次通過 二次受験せず)

兵庫医科大学 医学部 医学科 (一次通過 二次受験せず)

【大学別模試の判定】

■神大オープン(秋):D判定■全統医進模試:神戸大→C 大阪市大→C 滋賀医科大→C 奈良県立医科大(後期)→D

【英語の学習法】

私は幼い頃より英会話を習っていたので高校に入ってから特に英語の文法を勉強する必要はなかったので、研伸館で出される課題だけをやっていました(英語は高1の初めから研伸館の上本先生の「高1英語G+」を受講していました)。ただやはり受験英語は少し特殊かと思うので、講座を受講していて良かったと思っています。復習は定期的に実施されるクラス分けテスト前にまとめて見直す程度でしたが、予習に関しては30分かけて英文和訳を仕上げるぐらいにきちんとしていたと思います。高2の時は小山先生の「高2英語S」をVODで受講しました。文章が長くなったので予習は1時間ぐらいかかるようになり、たまにつぼにはまった時には2~3時間もかかったことがあります。高3では上本先生の「京大阪大・医学部英語」を受講しました。結構疲れていて眠りながら予習することも多かったのですが、実質的な予習時間は1時間半ぐらいでした。復習は帰りのバスや研伸館の授業の間の時間に授業プリントを見直す程度でした。

単語については、『ぼん単』(研伸館)はずっとあまり真面目にやってこなかったので、高3の秋頃に通塾のバス内だけで詰め込みました(笑)。毎週塾で英文に触れるおかげか、単語の意味がはっきり分からなくても何となくで読めてしまって、単語の勉強があまり急を要すると感じられませんでした。受験までにはやらないといけないなと思いつつ、ずるずると先延ばしにしてしまう始末でした。結局間に合ったのでまあ結果オーライかなと(笑)。後は赤本を解いていたのですが、私大も受けると決めていたし国公立大はどこを受験するか全然決まっていなかったので比較的多くの学校の赤本を解いたのではないかと思います。ただ、寝不足で英文を読み出したとたんに寝てしまうというひどい時期があったので、予定していたより解くことのできた年数は少なかったです(汗)。

【役に立った英語の参考書・問題集】

◆『サイクリック』(研伸館)高2の時に「上・中・下」と買ったのに結局「下」はできず…。解答が詳しくて問題も載っていたので、マーカーを引いたりして使いやすかったです。ただ、最低2周はしたかったのですが結局できませんでした(汗)。

◆様々な大学の赤本

とりあえず神戸大・大阪市大・奈良県立医科大・滋賀医科大・大阪医科大・関西医科大・兵庫医科大などの問題の特徴が知りたかったので、すべて3年分ぐらい解きました。授業のおかげか大学が設定している制限時間より早めに解き終われていたので、時間的に厳しいこともなかったです。

【数学の学習法】

研伸館では、高1の時にⅠAⅡBを終わらせて(「高1数学W」で週2回)、高2の夏までにⅢを終わらせる(横山先生の「高2数学S[数Ⅲ]〈反転〉」)というカリキュラムのクラスにいたおかげで中高一貫校に通っている人に大きく引けを取らないくらいの演習期間を取れ、数学をきちんと仕上げた状態で受験を迎えられたのではないかと思います。高1の時は予習は必要ではなかったので、習った内容の復習を30分ほどしていました。でも、高2になると負担が大きくなってきました。「高2数学S[数Ⅲ]〈反転〉」では、あらかじめ家で1時間~1時間半ぐらいで講義動画を見なければなりません。私はしっかり理解しようと思い、動画を停止してテキストにたくさん書き込んだりしたので3時間ぐらいかかっていました。そして校舎に行って横山先生の授業を受けるのですが、2時間のうち半分ぐらいが演習・テストで、半分が解説になります。ここでの解説は動画を見ている前提で行われるので、結構難しい内容もスピーディに解説されていきます。実は、もう1つ「高2数学S[数ⅠAⅡB]〈反転〉」も受講していて、さきほどと同じように動画視聴&演習・解説授業があったので、このころの生活はかなりボロボロでした。朝方5時に寝て7時に起きるって時もありました。かなり疲れましたけど、成績は伸びたので今となっては良い思い出です。

高3になると高2の時と同じく、横山先生の「京大阪大・医学部理系数学」を受講しました。前期テキストの問題はかなり難しかったので、3問の問題を予習するのに平均90~120分かかり、考え込んんで無制限に解き続けたこともありました。毎回の復習はせず、夏休みに解答だけ見直しました。後期は演習&解説授業になり、こちらも冬休みに解答だけ見直しました。あまり褒められた勉強法ではないかもしれません。このクラスでは日ごろ扱う問題の難易度がとても高かったので、難しい問題が出た時の抵抗感はそれほどなく、そこそこ難しい問題がそれほど難しくは感じなくなりました。志望校を選ぶ際に難しい問題を出題する学校(単科の医科大)も視野に入れて考えられるようになって良かったです。ただ、難しい問題ばかり解いていると普通の問題が解けなくなりそうで不安だったので、横山先生に頼んでこのクラスの生徒達(3~5人)を集めて補習をしてもらいました。冬期講習時期に1時間演習&1時間解説の補習を全部で3回やってくれました。

【役に立った数学の参考書・問題集】

◆『8割奪取の究極戦略 極選』(研伸館)センター演習に使いました。センター試験本番2日目に、受験会場に到着してすぐにIAを解き、昼休み中にⅡBを解きました。この他の時期に2年分解きました。

◆『2015 実戦 数学重要問題集 数学I・Ⅱ・Ⅲ・A・B(理系)』(数研出版)

演習量を増やすため、高3の夏に使いました。1週間で1周しました。

【国語の学習法】

研伸館で冬期・プレミアタームの講座(久保田先生の「センター国語実践演習」や松﨑先生の「センター国語[漢文で満点を狙う!]」)を受講したくらいで特に何もしていません。ただ、ぎりぎりまでフィーリングで読めてしまうので単語などの暗記をさぼっていたのですが、高3の12月に入ってから古文単語を覚えたり、漢文句形を頭に入れたりすると解き終わるスピードも速くなり点数も大きく上がりました。やはり単語・句形は大事だったのだと実感しました。後はセンターのテクニックをいろいろな参考書を読んで学んだりもしました。それから、赤本を2~3年分解くことで傾向もつかめ、時間配分の仕方も分かるようになりました。【役に立った国語の参考書・問題集】

◆『読んで見て覚える 重要古文単語315』(桐原書店)学校の小テストのために勉強していました。

◆『必携 新明説漢文』(尚文出版)

【理科の学習法】

化学高2の時から研伸館の岡内先生の「高2化学[発展]」をVODで受講していたので、とても理解が深まり、出題されやすいポイントや問題をしっかりと押さえることができました。私は岡内先生の授業中での発言を逐一メモしようと思っていたので、VOD視聴の時間は毎回2枠分になっていました(正確には、1回VODルームを出て受付で予約をし、再び視聴する感じ)。2時間の授業を4時間かけて見ていたので復習は15分くらい授業ノートをパラパラーって見るぐらいで終わりました。

高3になってからの岡内先生の「京大阪大・医学部化学」の受講の仕方も高2と変わらず、2枠分かけてVOD視聴をしました。復習も15分程度でした。岡内先生はより理解を深め、より記憶に残るようにその反応が起こるメカニズムやそのイメージなども教えてくださったのでとてもありがたかったです。また、日頃からとても難しい問題を扱っていたので難しい問題を出題する大学の問題(単科の医科大など)も解くことができました。

自分では演習量を多くするために高3の夏に『化学重要問題集』をしました。暗記はコツコツするのが苦手なのでやらないといけないと思いつつもずるずると先延ばしにして、これも受験前にまとめて暗記しました(笑)。“岡内ラップ”は音として記憶に残り、とても良かったです。知識詰め込み系ラップをよく聴きました。

物理

高2の時から研伸館の藤原先生の「高2物理[発展]」をVODで受講していたので、とても理解が深まりました。物理の問題はきちんと理解していないと解けない問題が多いので、公式の丸暗記ではなく、しっかりと理解することを大切にしている授業でとても良かったです。物理の場合はVODを1.5枠で視聴し、宿題のプリントを30分で解いて復習していました。高3でも藤原先生の「京大阪大・医学部物理」を受講しました。高2の時と同じように、VODを1.5枠で視聴し、宿題を30分でやっていきました。

ただ、“演習が足らず分かっているのになかなか解けない”と物理を苦手に思うこともあったので、高3の夏に『物理重要問題集』をやりました。演習を積んだおかげで力が付き、得意だと思っていた化学よりもいつのまにか物理が得意になり、安定して得点できる科目になりました。その演習の時に“あまりに分からなくて先に進めない”ということにならなかったのは、やはり最初に理解する段階でしっかりと理解できていたからだと思うので、きちんと理解することの大切さを実感しました。

【役に立った理科の参考書・問題集】

◆『化学重要問題集』(数研出版)高3の夏に演習量を増やすために使いました。1週間で集中してやりました。

◆『物理重要問題集』(数研出版)

高3の夏に演習のために使いました。

【社会の学習法】

センター地理高3になって研伸館の南先生の「センター試験地理」をVODで受講しました。この講座は2.5枠かけて視聴しました。長い時間をかけて視聴しているので、授業後にテキストを見直す時間は必要なく、復習は『鉄壁地理問題集』(研伸館)を1時間ぐらいかけてやっていました。できなかった時は、2~3回分まとめて日曜日などにやっていました。南先生の授業は本当に面白くて、とても印象に残るものだったのでほとんどその授業を聞くだけでしっかりと覚えられました。

また、南先生の作る語呂合わせはとてもインパクトが強く、しかもその語呂合わせにストーリーも付いていてとても覚えやすかったです。授業テキストもとても凝っていて視覚的に記憶に残りやすかったです。また、大事なことは少し違ったトーンで繰り返して話してくれるので、その音としても記憶に残りました。

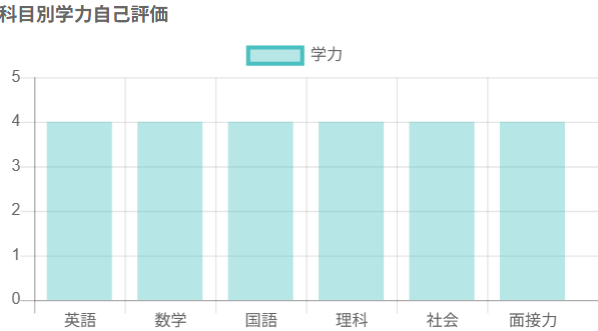

【科目別学力自己評価】

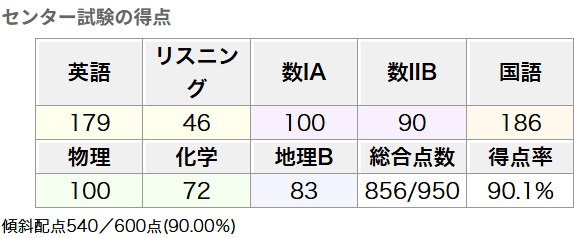

【センター対策の方法】

過去問は何年分解きましたか?5年分くらい?

過去問以外を使った対策はしましたか?

していません。

いつごろからセンター対策に本腰を入れましたか?

12月ごろ。

センター対策について、後輩へのアドバイス!

センター当日は日ごろの集中力よりもケタ違いの集中力が発揮されるので、日ごろあまり芳しくない点数を取っていても、自信を持って挑めば日ごろの点数よりはるかに良い点数が取れるかもしれません(笑)。また、センター当日は休み時間にチョコレートでエネルギー補給をし、外の空気を吸って頭をクリアにすることをお勧めします。

【滋賀医科大推薦入試 現役合格への秘訣!】

志望している大学にはとにかく他の大学ではなくその大学に行きたいんだというアピールをしっかりすることが大切だと思います。そして後は、理想の医師になるんだという夢を持ち続け、決して諦めない、それが何よりも大切だと思います。【推薦入試受験会場の雰囲気や面接待機場の雰囲気】

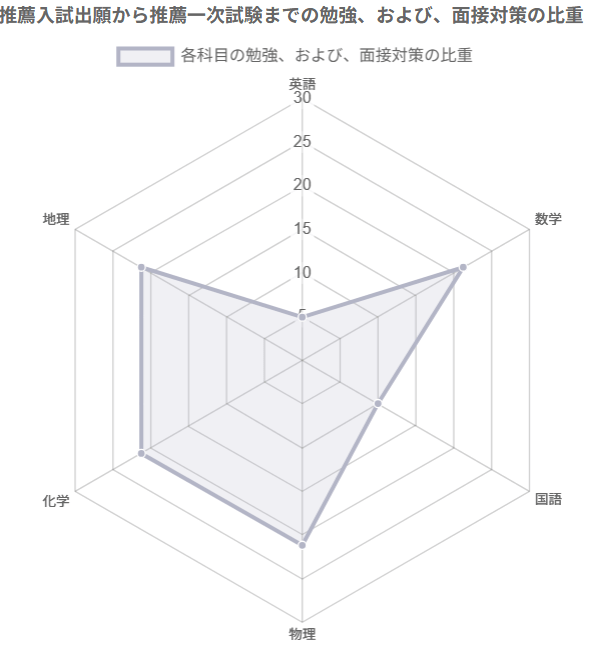

小論文の受験会場は割と知り合い同士が話したりしている感じでした。面接待機場は私の受験番号が早くて最初の面接グループだったのでよく分かりませんが、終わった後は面接が終わった人と話したりして友達になって帰りました。受験者同士は殺伐とした雰囲気ではなく、同じプレッシャーに耐えた者同志というような爽やかな雰囲気でした。晴れ晴れとした表情でお互いの合格を信じて別れました。【推薦入試の出願時期から推薦入試一次試験までの勉強の仕方】

出願時期の2週間前から自己推薦書を書き始めました。私は研伸館京都校で実施されていた夏期講習講座「医学部小論文&面接特講」(小論文担当は中村祐介先生、時事問題担当は進学アドバイザーの湯川さん)をVOD受講していたので、その時の冊子を見つつ書いていきました。この講座では志望理由書の書き方や各大学がどの部分を評価するのか、医療にまつわる時事問題などを知ることが出来て良かったです。小論文に関しては、もともと自分自身、国語が得意だったので大して対策はしませんでした。

グループ面接に関しては、京都校で11月に何人かの受験生が集まって面接の練習の場があったので参加しました。面接官に好印象を持ってもらえる落としどころが最初あまり分からず、同グループの練習者とどこまで意見を同調させどこで個性を出すかが悩みどころでしたが、面接官役の先生にアドバイスをいただき、帰りの電車では何かコツを掴んで帰ってきたような感覚が持てました。この経験があったから本番当日は自信を持って積極的に話すことが出来たと思います。

【小論文のおおよその内容・問いと自分の解答の流れ】

内容A:出典『ヒトの見方』(養老孟司、筑摩書房、1990年)より引用。

①下線部について(200字)

②日常生活の中で物をヒトのように見る見方について(600字)

B:出典『科学者は戦争で何をしたか』(益川敏英、集英社、2015年)を一部改変して引用。

①デュアルユースの可能性があると考えられる事例について(200字)

②デュアルユースに対し、社会と研究者の望ましいと考えられる対応と互いに対する正と負の影響について(600~800字)

解答の流れ

A:①略

A:②自分のスマホのことを「バカだから」と言ったり、「気分屋だ」と言ったりすることについて書いたと思います。

B:①自動運転の自動車について書いた気がします。

B:②よく覚えていません…。

【入試面接の状況(兵庫医科大学 医学部医学科)】

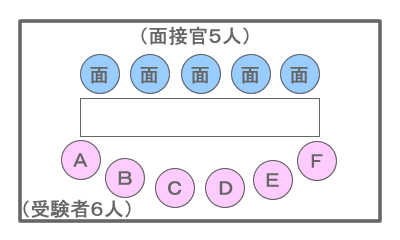

◆面接の方法グループ面接 面接時間:20分 面接官5人VS受験者6人

◆質問内容と回答

面接官:団塊の世代が後期高齢者になる2020年問題について、何が問題でしょうか、その改善策はありますか。どんな医師が求められますか?自分はどうしたいですか?

医師不足、医療費不足、介護の問題などの意見が出ました。そしてその解決策として、専門医と総合医の連携や訪問診療の必要性、医療費の無駄をなくすなどの意見が出ました。ただ、6人の受験者が挙手制で発言できる中、自分が事前に話そうとしていたことでまだ他の人に出されていない意見を補う形でそれぞれが発言を進めていったので、自分が特にどれを言ったかは覚えていません…。ただ、総合医の必要性について話したのは覚えています。非常に和やかな雰囲気で発言しやすかったです。

【プロフィール】

◆血液型

A型

◆好きな色

ピンク

◆好きなアーティスト・歌

嵐、BIGBANG

◆好きな番組

「VS嵐」かなぁ~

◆お気に入りスポット

カラオケ店

◆好きな作家・本

『ONE PIECE』

◆好きな(オススメ)飲食物

自分で絞って作ったレモンスカッシュ

◆高校時代はまってしまったこと

スマホ

◆本気で勉強し始めたきっかけは?

高3の12月にセンターの過去問を解き出したら恐ろしい点数続出となったこと。

◆受験前のリラックス方法

マインドコントロール!!受かることしか考えない!!白衣を着ている自分しか想像しない!!

◆小学校時代しでかしてしまった大変な事

鉄棒から落ちて腰の骨を傷めた (ノД`)・゜・。

◆あなたにとって受験とは

通過点。でも、自分を成長させてくれる良い機会。

◆受験勉強で一番辛かった時期

センターが終わった後、もう受かっているかもしれないと思いながら勉強を続けていた時。全然勉強に身が入りませんでした。

◆クラブや習い事はしていましたか?

茶道部

◆高校3年生のときの一番の思い出

文化祭

◆親や親戚に医師はいますか?

いません。

◆医療系のドラマなどは見ましたか?

たぶん見ていません(漫画は読みました。『研修医ななこ』、『Dr.コトー診療所』など)。

◆最近、気になった医療系のニュースは?

ノーベル生理学・医学賞

◆最近、気になった医療系以外のニュースは?

食品偽装

◆部活動はしていましたか?(引退時期は?)

茶道部(高3の夏前に引退)

◆ボランティア活動はしましたか?

部活で老人ホームに行ったくらいです。

◆医師を志したきっかけは?

かかりつけ医が海外で起きた大地震の被災地に活動しに行ったと知ったこと。(これだけじゃ意味不明でしょうが…)

◆医師として20年後の将来像は?

どんな環境下でも活躍できる医師になっていたいです。

◆興味のある診療科は?

まだ迷い中です。

◆医師として大切なことを三つ

向上心、コミュニケーション能力、冷静さ

◆今までで一番つらかったこと

中学の時テニス部で夏にほぼ熱中症状態で部活をし続けたこと。

◆面接対策はどのようにしましたか?

研伸館京都校でのグループ面接練習に参加しました。後は本番でしゃきっと話せている自分を想像するイメトレです(笑)。

◆本番の面接直前の心境はどのようなものでしたか?

無心です(笑)。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。