【志望校・志望学部を決めた理由、時期】

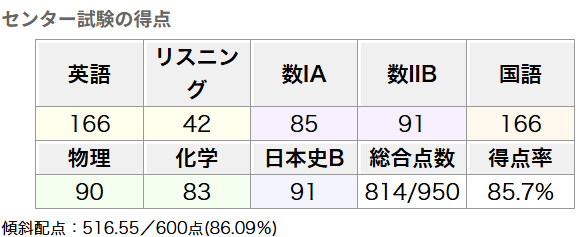

元々、医師になりたかったので、医学部医学科に進学したいと思っていたのですが、志望校はセンターの結果を受けて決定しました。【出願した大学と学部学科】

前期:和歌山県立医科大学 医学部 医学科(合格)後期:福井大学 医学部 医学科(受験せず)

私大:関西医科大学 医学部 医学科(不合格)

【大学別模試の判定】

■神大オープン(秋):D判定■神大実戦(秋):E判定

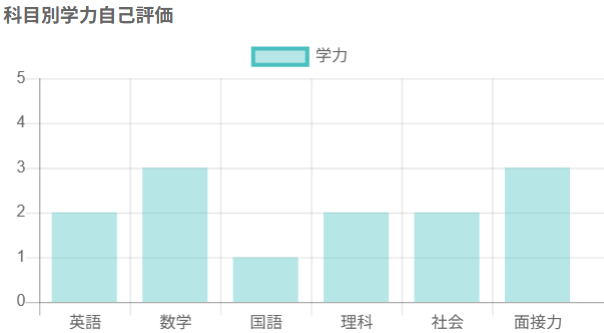

【英語の学習法】

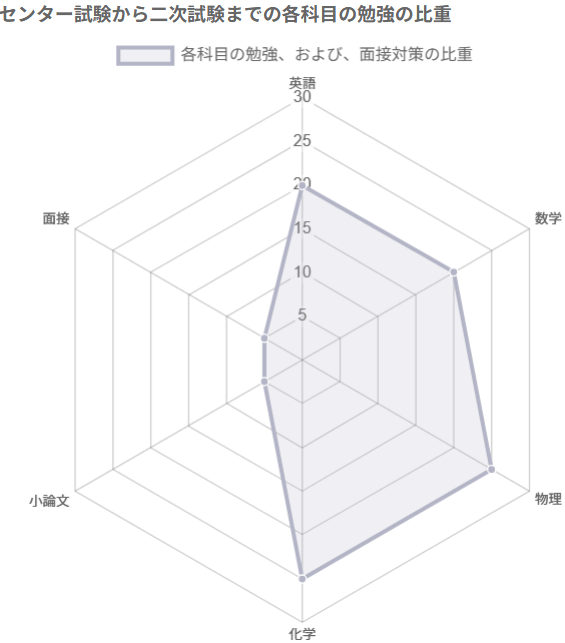

英語は中学の頃からずっと苦手で、その苦手意識は高3の夏ぐらいまであったのですが、秋以降はまだマシになったと思います。変化したきっかけは英単語だと思います。苦手意識があった頃には単語帳はほとんどやっていませんでしたが、高3の春頃から『鉄緑会 東大英単語熟語 鉄壁』を通学や通塾途中の隙間時間を利用してしっかり覚え始め、それが定着してきた夏以降には、だんだんと長文も読めるようになりました。英単語の覚え方としては、電車の中などで覚えるべき範囲を眺め、塾に着いてから自習室などで紙に書き出してアウトプットするという方法をとっていました。『鉄緑会 東大英単語熟語 鉄壁』は高3の夏頃までに3周し、受験本番までに5周はしたと思います。長文は、学校の授業であれ、研伸館の授業であれ、復習重視で勉強していました。予習では分からない単語を調べ、本文に目を通していました。授業で構文などを一通り確認し、復習は、授業の数日後に何も書き込んでいない英文を電子辞書などを使わずに読んでいきました。これはかなりおススメの方法です。

英作文は、表現を覚えるまでいらない紙に何回も書いて覚えました。また1つの和文英訳に対して1つの解答例を覚えるだけでなく、複数個覚えるのが良いと思います。また、リスニングについては高3の10月頃から対策を始めました。学校でセンター型の問題が入ったCDを貰ったので、実戦的にリスニングに慣れていくことをしていきました。

センター試験が終わってからは、和歌山県立医科大の過去問に取り組みました。赤本に収録されている問題は全て解き、毎回、本番の制限時間内に解くように心掛けていました。英語は急に成績が伸びることはない科目ですが、少しずつ努力することによって、全く何もしていない人とかなりの差が生まれる科目です。学校や塾の授業で出てきた分からない単語や表現を、その授業があった日のうちに1つずつでも覚えることが大きな力になると思います。

和歌山県立医科大英語を解く順番と時間配分

まず長文から解き始めて、時間がきついなと思ったら長文を途中で止めて英作に行き、先に英作を終わらせてから、また長文に戻って解いていきました。

【役に立った英語の参考書・問題集】

『鉄緑会 東大英単語熟語 鉄壁』(角川学芸出版)コツコツやっていました。単語や熟語の使用例が多く載っているのが良いです。

【数学の学習法】

中高一貫校だったので進度はそれなりに速かったのですが、それでも数Ⅲは高2のギリギリまでかかってしまいそうだったので、塾に行ったり自学自習をしたりして、高2の秋までには数Ⅲまで全て終わらせました。自学自習は、新しい範囲について教科書を読み、基礎的な問題の解き方を勉強したら、『青チャート』(数研出版)などを使って、基本的な問題に取り組むという形で行っていました。授業でしっかりと習ってから、自学の時に残していた応用問題に取り組むようにしていました。高2の冬からは大学入試を少しずつ意識して復習と演習を並行して行っていました。学校の先生から貰ったプリントや、他の高校に通う友達が使っている問題をコピーさせてもらい、あらゆる問題に触れるようにしていました。「高3の夏が終わるとセンターまで一瞬だ」と学校の先生や先輩から言われていたので、『オリジナル・スタンダード数学演習Ⅲ』などの参考書は夏休みが終わるまでに1周するようにしました。秋以降はセンターの勉強をしながら二次力が鈍らない程度に勉強していたつもりだったのですが、センターが終わってみると想像以上に二次力が鈍っていたので、昔間違った問題をやり直すなど、必死で勉強しました。数学をすると決めた日は、18時に自習室に入り最後(21:30)まで数学をするなど、集中して取り組んでいました。和歌山県立医科大の過去問は、傾向を知る程度に1~2回解きましたが、それ以外は解いていません。

和歌山県立医科大数学を解く順番と時間配分

数学の試験が始まると、まず全ての問題に目を通して「これは解ける!」と思える問題から手を付けていました。

【役に立った数学の参考書・問題集】

◆『オリジナル・スタンダード数学演習Ⅲ』(数研出版)分野ごとに分かれていて、良問も多いです。

【国語の学習法】

センター国語高3になる段階で医学部に入ることを考えていたので、高3になってからはマーク式の問題を多く解いてセンター対策ばかりしていました。研伸館では山根先生と中村公昭先生の「センター試験国語」を受講し、予習で1題20分以内に解けるように意識していました。センター国語は運という人も多くいるのですが、しっかり練習すれば論理が分かってくると思います。大切なのは、ただ解いて終わりにするのではなく、間違えた問題も正解した問題も一通り目を通すことだと思います。私は授業の復習は大体1週間後くらいまでを目安に行っていましたが、間違えた問題について「なぜ間違えたのか」に注意しながら解き直しをしていました。

センター対策ばかりしてきたと書きましたが、学校の国語の授業などで記述式の問題を時々解いて自力で解答を作成する練習をしておくと、マーク式の問題でも何となく答えが見えてくることがあります。国語はセンター試験までという人も、記述式の問題を解く機会があるなら、疎かにせず取り組むと良いと思います。

小論文

和歌山県立医科大の入試には小論文があります。志望校を決めてから、過去問を1週間に約1年分、合計5年分ほど解いて学校の先生に添削してもらいました。小論文の書き方のプリントを事前に先生から頂いていたので、それに沿って書くように心掛けていました。医学系知識の小論文と言うよりも、掴み所の無い問題が出題されているイメージだったので、あまり大量に対策問題を解くということはしませんでした。本番では、「20歳の時に自分の寿命を決めることができるとするなら、あなたは寿命をどう決めますか?」というような問題が出て、やはり掴み所が無いなぁと思いました。

【役に立った国語の参考書・問題集】

◆研伸館の「センター試験国語」のテキストしっかりとセンター対策できました。直前になると演習量がかなり多くて良かったです。

【理科の学習法】

物理物理は化学よりも取り組みやすかったので割とサクサク勉強できました。研伸館ではずっと網干先生の授業を受けており、学校でも高1からずっと物理の授業がありました。物理の全ての基本事項を習い終えたのは高2の2月ぐらいです。ですので、本格的に演習に入ったのは3月以降です。

とはいえ、それまで何も演習していなかったということはなく、『名問の森』のできるところを少しずつ解いていました。現役生と浪人生の違いは理科の完成度だと思うのですが、現役生にとって理科はやればやるほど伸びる科目です。秋以降は夏までに終わらせた参考書を繰り返すだけで十分だと思います。また授業中で扱った問題も完璧に理解するまで何回もやり直すべきだと思います。もちろんテキスト以外の問題もしっかり解くべきです。

私は網干先生の授業でもらった補充プリントも漏れなく解いていました。受験直前期には過去問を解きましたが、それ以外は、テキスト、『名問の森』、補充プリントの勉強をしていました。本番は、対策問題より非常に難しく感じられ、手応えが5割程度だったので、よく合格できたな…と思います。

化学

化学の理論・無機・有機のうち、有機は得意だったのですが、理論と無機はどうも苦手で最後まで苦戦しました。有機に関しては高2の3月までに一通り学習しました。もともとパズルが好きだったので、有機化学も勉強として難しく考えず、クイズのように考えて楽しんでいました。高3に入ってからは『化学重要問題集』をやりながら、苦手な理論や無機を学校や塾の授業で補いました。最後は、「この問題にはこう対処する」という暗記的な勉強になっていたかもしれませんが、何にせよ、夏休みが終わるまでに参考書を1周することは最低条件だと思います。

秋以降はセンター化学の特に無機の分野を少しずつでも良いので暗記していくことをおススメします。センターが終わって二次までの間は志望大学の過去問や対策問題をどんどん解くべきだと思います。私は他塾の特別講習でもらった対策プリントを毎日解くようにしていました。本番の問題は、ちょっと傾向が変わったように思いましたが、物理に比べれば易化したと思います。

理科二科目を解く順番と時間配分

まず物理から解き始めて、手が止まったり時間が無くなってきたりすると化学に移行して、化学をひとまず終わらせてから、また物理に戻って解いていました(これは自分自身化学より物理の方が得意だったから、この解き方がしっくりきていたのかもしれません)。時間配分は、結果的に半々になっていたかと思います。

【役に立った理科の参考書・問題集】

◆『名問の森(力学・波動)』、『名問の森(電磁気・熱・原子)』(河合出版)この2冊があれば十分です。とりあえず夏休みが終わるまで両方1周して秋以降は同じものを繰り返しやっていました。二次試験が終わるまでに2冊とも3周ずつしました。

◆『化学重要問題集』(数研出版)

二次試験が終わるまでに2周しました。これがあればほぼ大丈夫だと思います。

【社会の学習法】

センター日本史私は中学の頃から日本史(主に戦国時代)が好きだったので、その延長で社会も日本史を選びました。世間一般において日本史や世界史は地理に比べ覚えることが多く、理系で日本史を選ぶなんて無謀だと言い張る人がいますが、そんなことは全くありません。正直センター試験ではしっかり勉強していれば日本史は90点以上は固いです。それに比べ地理は撃沈する可能性が高いのが現実だと思います。周りの意見に惑わされず、しっかりと覚えるべきことを覚えれば大丈夫です。

勉強法としては、『日本史Bの点数が面白いほどとれる本』を高3の春頃から読み始め、夏頃に一通り読み終えました。ただ読むだけではなく、1章分読んだらその内容を手書きでまとめていました。かなり時間はかかってしまいましたが、そうすることで確実に覚えることができたと思います。その後は演習を積んでいきました。学校で配られたプリント(センターパックのようなもので、センター試験に似た形式の問題がまとまっています)をひたすら解いていました。

【役に立った社会の参考書・問題集】

◆『日本史Bの点数が面白いほどとれる本』(中経出版)これをしっかりやれば穴はほとんど無くなります。知識を身につけたら後は演習あるのみ!

【センター対策の方法】

過去問は何年分解きましたか?科目によって違うのですが、国語に関しては学校と自習で合わせて20年分の本試と追試を解きました。

過去問以外を使った対策はしましたか?

学校で配られたものが多く、全て解きました。また学校で学年全員で河合や駿台やZ会の問題冊子を使って直前演習をしました。

いつごろからセンター対策に本腰を入れましたか?

10月末

センター直前期の焦り

国語の点数が中々安定せず焦っていました。

センター対策について、後輩へのアドバイス!

理系にとってセンターの文系科目は重要です。特に医学部医学科を目指す人は全体を通して演習が必要なので早い時期からセンター対策に取り組むべきだと思います。

【和歌山県立医科大学 現役合格への秘訣!】

和歌山県立医科大学医学部医学科はセンター後に人気になる大学です(つまりセンター失敗して得点率が85%ぐらいの人が来ます)。それほど特別な勉強は必要ではないと思いますが、過去問を解いて出題傾向をしっかり確認すべきだと思います。【二次試験の受験会場の雰囲気や面接待機場の雰囲気】

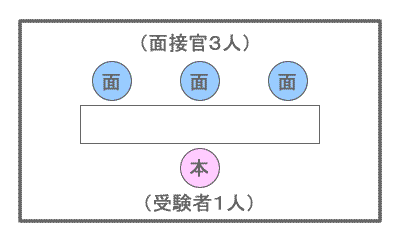

前の席が同じ学校の友達だったので試験会場ではそれほど緊張せず、割とリラックスして試験を受けることができました。面接待機場ではさすがに緊張していたのですが、学校でもらった面接の心得的なものを読んで気持ちをまぎらせていました。ちなみに、面接の練習は学校で数回、センター試験の前後にしてもらいました。【入試面接の状況】(兵庫医科大学 医学部医学科)

◆面接の方法

◆質問内容と回答[一次面接]

面接官:昨日はよく眠れましたか?

私――はい、よく眠れました。

面接官:ということは、昨日の試験が良く出来たんですか?

私――いえ、出来なさすぎて、むしろよく眠れました(笑いをとろうとしていました)。

面接官:皆勤賞をもらっていますが、どういう気持ちで毎日通っていましたか?

私――小学校の頃から、学校は休まないのが当たり前と思って通っていたので、特別何かを意識して通ってはいませんでした。

面接官:級長をしていますが、人の上に立つにあたって意識していたことはありますか?また、下の人の気持ちが理解出来ていましたか?

私――積極的にコミュニケーションをとり、分かり合えるように心掛けていました。また、どうしても多数決で物事を決める機会が多いのですが、少数意見の人にも納得してもらえるようにコミュニケーションをとっていました。

面接官:医師として、患者さんをどのように理解出来ると思いますか?

私――インフォームドコンセントが大切だと思います。患者さんに分かってもらえるまで説明するのはもちろん、患者さんの意見を尊重することや、家庭環境を考慮することなどを通して患者さんを理解していきたいと思います。(面接対策として見ていた内容が役に立ちました!)

【プロフィール】

◆血液型

O型

◆好きな色

黄緑色

◆好きなアーティスト・歌

ONE OK ROCK

◆好きな番組

「世界の果てまでイッテQ!」

◆お気に入りスポット

ベッドの上

◆好きな作家・本

東野圭吾の『容疑者Xの献身』

◆好きな(オススメ)飲食物

トンカツ

◆高校時代はまってしまったこと

◆本気で勉強し始めたきっかけは?

絶対に現役で合格したいと思ったこと。

◆受験前のリラックス方法

「報道ステーション」を見て、ぼやく。

◆受験前日&当日の勉強法、過ごし方

ホテルの机で勉強していました。集中できなかったらホテル周辺を歩くといいかもしれません。

◆受験勉強で一番辛かった時期

秋以降成績があまり伸びず苦しかったです。

◆クラブや習い事はしていましたか?

高校時代、硬式テニス部に所属していました。

◆高校3年生のときの一番の思い出

高3の1年間全てが思い出です。

◆あなたにとって受験とは

根性試し

◆感銘を受けた算数・数学の問題

和歌山県立医科大学の2016年の物理の問題です。問題を解いている間は今年1年間の努力がすべて吹き飛んだ気持ちでした。

◆親や親戚に医師はいますか?

いません。

◆医療系のドラマなどは見ましたか?

「Doctor-X 外科医・大門未知子」

◆最近、気になった医療系のニュースは?

エボラ出血熱

◆最近、気になった医療系以外のニュースは?

麻薬関連のニュース

◆部活動はしていましたか?(引退時期は?)

高2の4月まで硬式テニス部でした。

◆ボランティア活動はしましたか?

学校の企画で一度だけしました。

◆医師を志したきっかけは?

幼い頃から病院に通っていたので、小学校の時には自然と医師になりたいと思っていました。

◆医師として20年後の将来像は?

日本だけでなく海外で活躍する医師になりたいです。

◆興味のある診療科は?

今は特にないです。

◆医師として大切なことを三つ

コミュニケーション能力と忍耐力と思いやり

◆今までで一番つらかったこと

高3の秋に模試で思うように結果が出なかったこと。

◆面接対策はどのようにしましたか?

学校で面接対策の授業と模擬面接をしていただきました。

◆本番の面接直前の心境はどのようなものでしたか?

どんなことを聞かれるだろうと緊張していました。

【研伸館中学生課程を振り返って】

研伸館中学生課程の授業を受けたきっかけは何ですか?学校の友達が多く通っていたからです。

初めて授業を受けたときの印象は?

「中3英語SA」を受けました。学校と違う感じの授業で良いなぁと思いました。

毎週どんな勉強をしていましたか?

全く勉強をしていませんでした… (模試を受けても「何を聞かれているんだろう…」という状態でした…) 。

英語・数学で最初につまずいた時期はいつですか?

英語は中1の頃から躓いていました。

テストで悪い点を取ったときの思い出はありますか?

必死で親への言い訳を考えていました。

スーパー模試の思い出は何ですか?

他予備校の模試と同様、「何を聞かれているんだろう…」状態でした。

中学生課程の一番の思い出を書いてください

友達とわいわいしていました。

あなたが思う、「研伸館中学生課程の良さ」とは何ですか?

学校以外の世界を知れたことでしょうか。

学校で周りにいる友達が勉強をしていないと、勉強しないのが普通というようになってしまいますが、塾では勉強している他校の生徒も多かったので、「みんな勉強ってしてるんや!」と知ったというか…。

中学生にメッセージを!

勉強はコツコツしていった方が良いよ!

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。