【志望校・志望学部を決めた理由、時期】

高1の夏には決まっていました。理由は東京という今までとは違う環境で勉強してみたかったということと、ほぼ工学部のみという東京工業大学は、右を見ても左を見ても自分の好きなことだらけで、また、自分と好きなことを共有できる仲間がたくさんいると思ったからです。第4類を志望したのは、機械系と宇宙工学系という自分のやりたいことがどちらもできるからです。【出願した大学と学部学科】

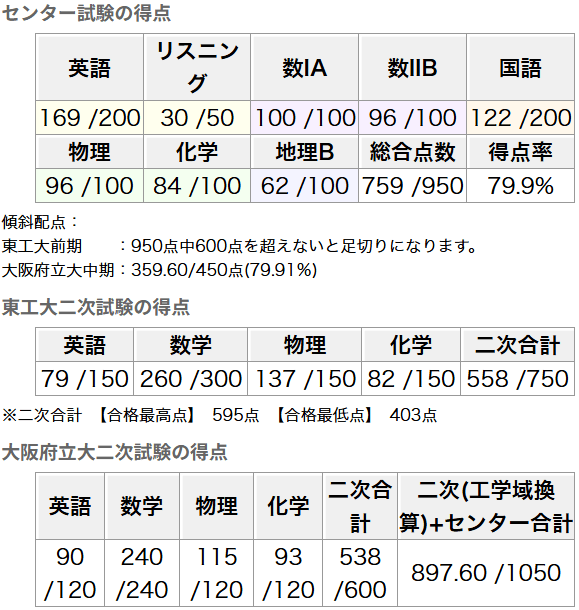

前期:東京工業大学 第4類(合格)後期:神戸大学 工学部 機械科(受験せず)

中期:大阪府立大学 工学域 機械系(前期合格のため合否不明)

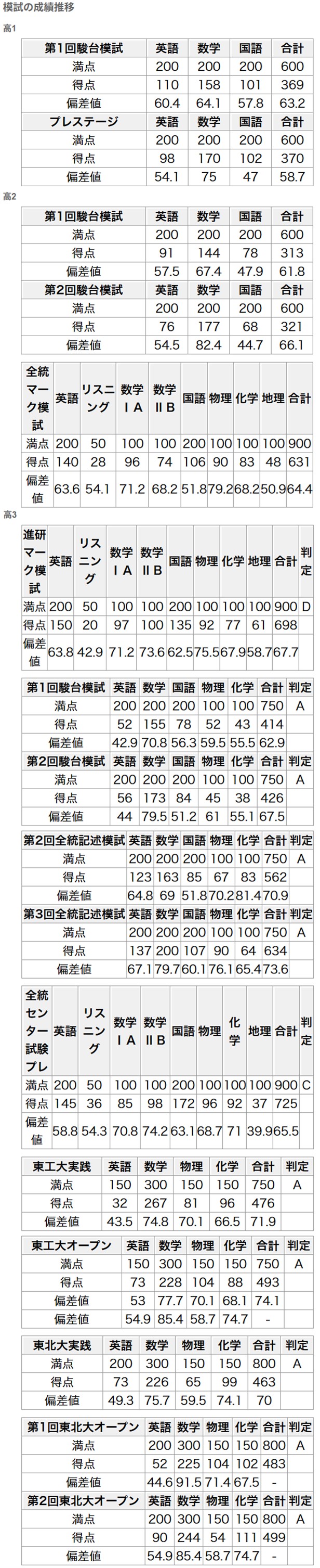

【大学別模試の判定】

■東工大オープン:A判定■東工大実戦:A判定

■駿台全国模試5月:A判定

■駿台全国模試10月:A判定

【英語の学習法】

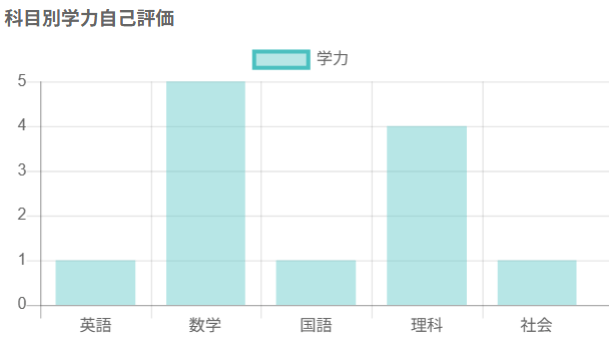

高1の頃はそもそも英語の勉強をするという習慣そのものが無く、ただただ授業を受けるだけで「覚える」という作業を片っ端からサボっていました。学校では、授業で英文を訳していく授業スタイルだったのですが、自分で訳することは無く、授業もあまり聞いていなかったように思います。研伸館でも授業は受けていましたが、受けているだけでした。高2に入ってようやくテスト勉強程度の暗記をするようになりました。これは学校の先生が若い先生に代わり、成績が良くないと相手にされないのではと不安に思ったからです。授業で文法を扱うようになったので、宿題をやるようになりました。しかし、それまでの4年間サボってきたことが大きく、なかなか成績は上がりませんでした。高3に入って研伸館で「高3ハイレベル英語1」を受講し始めてからは、少しずつ授業の予習・復習をするというリズムを作ることができるようになりました。担当の先生の授業が、予習をしていないとまったくついていけないスタイルだったので、最初の頃は2時間ぐらいかけて必死にテキストの問題を解いていました。この、最初の段階で習慣化できたのが良かったと思います。その後、予習の時間は先生の指示もあって1時間ぐらいにしました。復習は、帰りの電車の中などで見直すようにしていました。すると、それまでに得ていた曖昧な知識、そして新たに習った知識が少しずつつながっていき、自分なりに整理されていったような気がします。英作文では毎週先生に添削をしていただき、自分の間違った癖を修正することができました。英語が苦手であった僕にとって、好き嫌いをするなと言ってくださった研伸館の先生の存在は大きく、初めて英語というものに向き合うことができ、英語を使うことが楽しいと思えるようになっていきました。この先生は自分のサポーター担当でもあり、親身になって相談に乗っていただきました。それまで本当に酷い点数しか取っていなかった僕が、模試でようやく人並みの点数を取れるようになりました(ような気がしなくもないです…(笑))。勉強法らしいものは何一つ書くことができませんが、英語が苦手だと思っている人はまず素晴らしい専門家(研伸館の先生方)に自分の答案を見てもらうことが初めの第一歩だと思います。

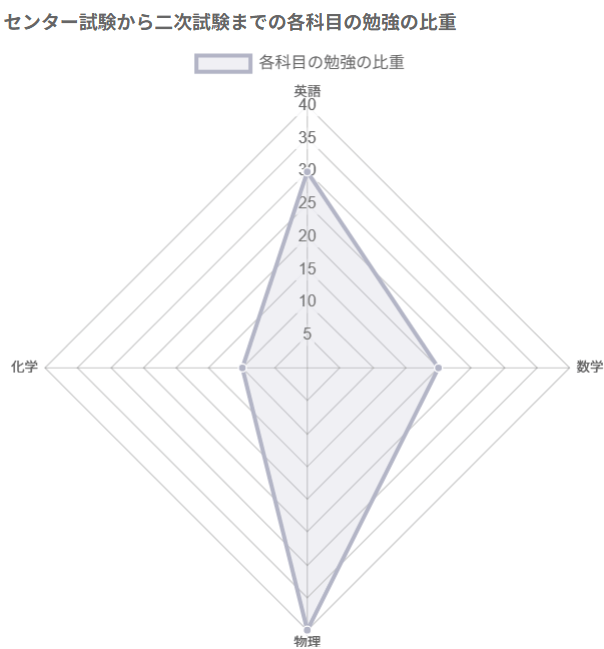

過去問はセンター試験後に7年分(物理以外の英・数・化を毎日セットで)解きました。

東工大英語を解く順番と時間配分

東工大の英語は1500語前後の長文問題と500語~1000語の長文問題の2題構成で、この中に英訳や和訳や内容理解などいろいろ詰め込んだ問題になっています。僕は語数の少ない方の問題から解き、語数に関わらず両方とも45分ずつで解きました。正直この時間配分だと後半はしんどい、というか全然読めなかったのですが、このぐらいのスピードでないと僕の場合文章内容が頭に入ってきませんでした。まだ時間に余裕がある人は、速読の訓練をオススメします。知らない単語は多かったですが、前後の文脈から何となく判断していました。問題を解き始める前に英訳問題になっている箇所を読むと比較的読みやすいです。

【役に立った英語の参考書・問題集】

◆研伸館の「高3ハイレベル英語」のテキスト1年間の英語学習のリズムの根幹になりました。

【数学の学習法】

高1・高2の時は、学校や研伸館の授業で宿題として出された問題をこなしていくのみでした。研伸館では笹谷先生の「高1数学特別選抜S」、「高2数学特別選抜S[理系]」を受講していました。ハイレベルで素晴らしい授業を受講していた一方で、自学習ではかなり効率悪く勉強していました。授業中に出された問題は制限時間がありますが、宿題はいわば時間無制限なので、問題を覚えて1日以上かけて1問を考えていたこともありました。この勉強法が良いとは全く思いませんが、高1・高2なんてどうせ暇なのだからこの勉強法もありなのかなと思っています。おかげでどうしても分からない問題に出会った時の対処法が身についたように思います。復習はあまりしなかったというか、「復習する」という概念が自分の中にありませんでした(他教科も然り)。高3になってからも「高3数学特別選抜[理系]」で笹谷先生にお世話になりました。学校だと解説して終わりになるような問題も、背景を教えてくれたり、大事な部分をPointとしてまとめて抽象化してくれたりして楽しかったです。数学でそれほど時間を浪費することはできませんので、多くの問題を解くことよりその問題を抽象化して、1問から多くを得ることを考えていました。「高3数学特別選抜[理系]」の毎回の演習冊子の表紙には、自分なりにその問題のポイントをまとめて、こういう問題が出た時にはこういう方法を採る、といったようなものを箇条書きにして、これを授業の復習にしていました。これをすることによって、違う問題であっても、根本にある考え方は同じであるということに気付くことができ、数学の問題の対処法は意外に限られているのではないかなと思えるようになっていきました。笹谷先生の授業で問題の深層を覗けたことが、この勉強法につながりました(笹谷先生には大学の数学も教えてもらいたいです)。もちろん入試本番では問題を解くことが大事ですが、普段の勉強では問題の解き方より、どうしてそのような解法を採るのか、ということに重点を置くともっと多くのことが見えてきて、学んできたことがつながっていくと思います。

最後に一つ、「何でもかんでも公式を使うのはよくない。使って良い公式は、自分が証明できるものだけ」を肝に銘じておいてください。物理もそうですが、公式を証明せずに覚えても使いどころに困るので、自分は必ず証明できるものを使っていました。

東工大数学を解く順番と時間配分

1番から順番に、各問題30分以上はかけないように解きました。こうやっていくと全問(5問)にとりあえず手を付けたところで、1時間半ほど余ります。とはいえ、この時点で完答しているのは2問ぐらいです。そこで解けていない問題に改めて時間を振り分けました。完答していない問題を解いていき、全完を目指しました。躓いた問題もあって、見直しをする時間はあまり無かったですが、すべての問題の答えを出すことが出来ました。

【役に立った数学の参考書・問題集】

◆『青チャート』(数研出版)高1・高2の長期休暇にやりました(学校の宿題だったからですが…)。

【国語の学習法】

正直よく分からないです、ごめんなさい。学校の定期考査は、試験範囲の問題を解き、試験範囲の文章を読み込んだ時は点数が良く、何もしなかった時は点数が悪いという当たり前の結果が出ていましたし、こんないい加減な勉強しかしていなかった僕の模試の成績はいつもひどかったので、これではいけないということだけは言えます。古文単語だけは学校で小テスト用に使っていた単語帳を何周もしていたので何とかなりましたが、意味が取れない文章は散々でした。センター対策の問題集を解いて、間違った問題の解説を納得するまで読む、というのを2週間ほど繰り返していたらその後の点数は上がりましたが、それさえも止めてしまったので点数は元に戻ってしまいました。【役に立った国語の参考書・問題集】

◆『2017年度版 進研【センター試験】直前演習 国語』(株式会社ラーンズ)解説が分かりやすく読む気になれたから。

【理科の学習法】

化学学年に関わらずあまり暗記をせずに、ただ出された問題だけをやっていました。学校の定期考査や研伸館の小テストの対策として暗記したりすることもあったにはあったのですが、そのテストが終わるとすぐに忘れていたので、長期の定着には至りませんでした…。

研伸館では市道先生の「高2化学特別選抜S」、「高3化学特別選抜」を受講していました。市道先生が、僕のことを親しみを込めて「ゼニガメ君」と呼んでいたのが印象に残っています。高3になって計算問題が増えていくにつれて、化学が少しずつ楽しいと思えるようになっていき、できるようになった計算問題に関連する暗記知識を補っていくといった形で何とか暗記にも手を付けていました。具体的には高3の夏休みに『化学の新演習』をノートに解き、間違った問題に関係する知識や知らなかった知識をその下にまとめる、といったことをしていました。そんな手間と時間のかかることをせずに普通に問題を解いていた友達の3倍以上時間がかかっていたのでかなり焦っていましたが、化学の知識の欠如が著しかった僕にはかなり効果があったように思います。それにすべての問題をかなり密に扱ったので、かなり充実したノートが出来上がり、少し嬉しかったです(笑)。これをやったことで授業での小テストの出来もかなりましになりました。

物理

高1では研伸館で内多先生の「高1物理化学S[発展]」の授業を受け、物理の各分野の基礎とイメージを定着させました。内多先生の授業中のユニークな動きのおかげで、複雑な問題でもイメージしやすくなりました。体を張っていただき、ありがとうございました。

高2になって研伸館の中野先生の「高2物理特別選抜S」の授業を受けてみると、物理の授業を受けているはずなのに微分や積分が何の遠慮もなく登場し、衝撃的で、物理の見方が180度変わりました。当時は全くついていくことができず、授業中はただ板書を写すだけの作業の場と化していたような気がします。ひたすら難しかったこの物理の授業は一度辞めてしまったのですが、高2の冬期講習前の2週間ほどを利用してそれまでの授業をVODで一気に視聴しました。膨大な量の知識がその授業に詰まっていたので、すべてを自分のものにするのはかなりしんどかったですが、なかなかの達成感を味わうことができました。また、これのおかげで冬期講習中の演習の成績はかなり良かったです。周りの人も、「あいつは物理できる奴」と勘違いしてくれるようになりました。もちろんちゃんと毎週教室で受講するのが一番だとは思いますが、VODをぶっ続けで見たことで、知識が少しずつつながっていき、理解が深まりました。

高3でも引き続き中野先生の「高3物理特別選抜」を受講しました。中野先生の他のどこにもない授業スタイルは、慣れてくると心地良かったです。公式を単に「覚える」のではなく、「導く」意識がつきました。授業は高2の時よりさらに難しい授業でしたが、高2で扱った単元をもう一度扱っていくので、これまでの勉強のおかげで授業を楽しむことができました。

参考書等に載っている公式は本当に多いですが、元を辿っていけば同じだったりすることがよくあります。つまり、1つの公式を知っていれば色々な問題を解けるということが多くあるのです(例えば、運動方程式を積分するとエネルギー保存則が導けるので、エネルギー保存則は覚えなくても作れます)。このような授業展開をしてくださったのが中野先生で、本当に一気に物理の世界を広げることができました。高1・高2から物理を勉強する人は絶対に時間に余裕があります。ですから一度ぐらいは、そうした微分・積分による物理を経験しておくのも悪くないと思います。その時は理解することができなくても、いつか必ずすべてがつながる日が来ます。その日を信じて頑張り、物理が得意になった僕がそう言っています(笑)。

理科二科目を解く順番と時間配分

東工大は物理と化学で別々の試験です。今年の問題で言うと、どちらの科目も時間が足りないということはありませんでした。物理に関しては、今年の問題が比較的簡単だったので、他の年では時間が足りないということもあり得ると思いますが頑張ってください。化学に関しては、以前に比べると最近は簡単になってきているのでこのままの感じだと時間は足ります。大問数の多さに負けてはいけません。

【役に立った理科の参考書・問題集】

◆『東工大の物理15ヵ年』(教学社)入試1週間前頃に最後のチェックに使いました。全部で48問あるので、1日16問やるとして3日で終わるなと思い、本当に3日間、自習室に朝から晩までこもって解きまくりました。気合と根性があれば3日で終わります。

◆『化学の新演習』(三省堂)

高3の夏休みにやりました。

◆『マーク式基礎問題集 物理』『マーク式基礎問題集 化学』(河合出版)

センター試験の1週間前に、急に不安になって買いました。親から「本当にやるの?」と疑われましたが、逆に意地になって解きました。×になる問題も多かったので、直前にやっておいて良かったと思っています。

【社会の学習法】

センター地理高1・高2ではただただ学校の授業を受けるだけで何一つ自主勉強はせず、高3になって研伸館の南先生の「高3センター試験地理」を受講するも、配布された『鉄壁地理問題集』は何一つやらずでした。そのため定期的に行われたテストでは本当に散々な点数を取り続け、地理以外を選択している人が解いた方がもっとましな点数が取れるのではないかというような点数でした(本当にすみませんでした…)。 やっと勉強をし始めたのは12月頃で、家にあった問題集(『鉄壁地理問題集』2冊と『2017マーク式総合問題集 地理B』(河合出版)や『2017大学入試センター試験実戦問題集 地理B』(駿台文庫)) を何とか終わらせようとひたすらそれらばかりやっていました。

『鉄壁地理問題集』は結局前期分しか終わらなかったですが、最終的には80点ぐらい取れるようになりました(本番は無難なところに落ち着きましたが…)。何もやっていなかったら40点ぐらいになっていただろうと思うので、やった甲斐はあったのかなと思います。いくらほとんど必要がないからとはいえ、サボりすぎたなと反省しています…。だからみなさんはちゃんとやってください(笑)。

【役に立った社会の参考書・問題集】

◆『鉄壁地理問題集』(研伸館)サボり続けた僕にも解説が分かりやすかったです。

【センター対策の方法】

過去問は何年分解きましたか?英語は5年ほど。地理は10年ほど。それ以外の教科はやってないです。

過去問以外を使った対策はしましたか?

地理は『2017マーク式総合問題集 地理B』『2017大学入試センター試験実戦問題集 地理B』もやりました。英語や数学は学校で配られた問題(Kパック)だけやりました。物理や化学は河合出版の『マーク式基礎問題集』を試験4日前ほどに購入し、自分の中の散らかった知識を総整理するのに使いました。

いつごろからセンター対策に本腰を入れましたか?

東工大はセンターの点数を足切り(600/950点)にのみ使うので、それほど本腰を入れるという感覚は無く、強いて言うならば12月に入った頃からセンター試験の勉強を始めていました。とはいえ東工大は二次試験がすべてなので、ずっと二次試験の対策をしていました。

センター直前期の焦り

1月に入ってからは、物理や化学をほとんどせずに、それまであまりやっていなかった地理の問題集を解いていたのですが、直前になって物理や化学の感覚が鈍っているのではないかという不安で、ひたすら物理や化学をやりました。これが無かったら足切りさえも危なかったかもしれません…。

センター対策について、後輩へのアドバイス!

センター試験の勉強は二次試験のための良い基礎固めになります。東工大を目指す人は二次試験対策の勉強に良い流れを作るためにも、少なくとも直前1週間は1日1冊問題集を全部やるぐらいの感覚で、知識整理にセンター対策の勉強を役立ててください。普段は過去問や問題集(特に二次試験に関係ない国語や地理)を少しずつやっていき、間違えた問題は自分の中で納得するぐらいの勉強法で大丈夫です。それからマーク模試の判定はあまり気にしなくてよいです(僕はいつもD判定とかでした…)。 他の大学を目指す人はもっと頑張ってください(笑)。

【東工大現役合格への秘訣!】

「合格することは当たり前であり、そんなことは問題ではない。問題なのは何位で合格するか、受験者の最高点にどれほど近づけられるかである。」これくらいの余裕を持って入試に挑むことだと思います。周りにいる他の受験生は、所詮自分と同じくらいしか生きてきていないのだから、自分が1位を取っても全くおかしいことではないのです。あとは全力で入試という名の点取りゲームを楽しむことです。要するに合格の秘訣は、「余裕」です(笑)。

【二次試験の受験会場の雰囲気や面接待機場の雰囲気】

思っていたよりも緊張感は無かったです。東工大の入試は1日目に数学(180分)と英語(90分)、2日目に物理(120分)と化学(120分)があり、それぞれ1時間以上の昼休みを挟むのですが、その昼休みには大学敷地内にある広場のようなところでたくさんの人が寝転がってリラックスしていました。また教室に残っていた人のなかには、午後のために寝ている人や、アイドルの動画を見て楽しそうにしている人もいました。後者は、数学で配布された白紙(問題を解くのに自由に使ってよいもの)を使って、試験中に鶴を折っていました。ちなみに、この人も合格していました。思っているより何倍も自由です。1日目の数学と英語に手ごたえを感じていたので、2日目によっぽどのことが無ければ受かるなという手ごたえはありました。

【プロフィール】

◆血液型O型

◆好きな色

おもちゃのような濃ゆいオレンジor紫

◆好きなアーティスト・歌

嵐(親の影響)と倉木麻衣(コナンの影響)

◆好きな番組

「ブラタモリ」

◆お気に入りスポット

阪急西宮ガーデンズ4階のスカイガーデン(噴水があるところ)

◆好きな作家・本

読みません…(活字恐怖症)。

◆好きな(オススメ)飲食物

FRISK NEOのグレープ味かレモン味

◆高校時代はまってしまったこと

まらしぃのピアノ

◆本気で勉強し始めたきっかけは?

「楽しい!」と自分が思えることをやり続けてきました(辛いことはやりたくないですし)。

◆受験前のリラックス方法

会場の人の人間観察

◆小学校時代しでかしてしまった大変な事

階段で立ち幅跳びをして着地場所が悪く大ケガ

◆宿泊したホテル

ホテルプリンセスガーデン目黒(過ごしやすさ:良)

◆受験前日&当日の勉強法、過ごし方

前日の夕方に東京入りしました。当日の勉強は確認程度でしたが、前日は出発直前まで自習室で勉強していました。このギリギリまでやっていたことが自信になりました。飛行機で行ったのですが空港に着いたら写真を撮ったりして旅行気分でした。「変に緊張しても仕方が無い!(笑)」 やることはやって、あとは楽しんでください。

◆受験勉強で一番辛かったことやその時期

高3の前期のテスト(化学)で友達の半分にも及ばなかったこと。

◆クラブや習い事はしていましたか?

ピアノ(高2まで)とテニス(高3の10月まで)

◆数学オリンピックや物理オリンピックなどに参加しましたか?

数学オリンピックには毎年参加していましたが、参加していただけで、予選を通過したことはありません。予選通過まであと1問ということも結構ありました(この1問の壁は大きい)。

◆高校3年生のときの一番の思い出

夏休みにノートを最後のページまで使い切ったこと(いつも途中で止めたり、新しいノートに変えたりしていたので、達成感がすごかったです)。

◆あなたにとって受験とは

100%なんてものは存在しない、最後まで分からない恐ろしいイベントです。

◆感銘を受けた問題

「高3数学特別選抜[理系]」で扱われた、男子と女子が手をつなぐ問題。笹谷先生が実体験を交えて説明してくださりました。

【研伸館中学生課程を振り返って】

研伸館中学生課程の授業を受けたきっかけは何ですか?自分の学校(甲陽)以外の人と勉強することで新しい刺激が得られると思ったからと、学校ではさぼり癖のあった僕が学校とは切り替えて気持ちを新たに勉強できると思ったからです。実際に学校では半分取れるかどうかぐらいだった英語も、中学生課程では満点を取ってみたりしたこともあったような気がします。

初めて授業を受けたときの印象は?

「中3英語甲陽」のクラスでした。「こんな英語の授業があるのか!」と思ったぐらいに学校とはまるで違う、図式的で分かりやすい授業に感動した記憶があります(学校の授業も素晴らしいですが…)。 その上、周りの意識も高かったので、少し焦りました。

毎週どんな勉強をしていましたか?

中学生課程でお世話になるまでは全くしていなかった復習を、欠かさずにするようになりました。特に英語は、テキストに出てきた問題は覚えるぐらいの勢いでした。最初からしていたら良かったなぁと後悔しています。

英語・数学で最初につまずいた時期はいつですか?

英語は分からないことだらけだったので、常に躓きっぱなしでした。

数学は調子に乗って一番上のクラスに行った時には躓きました。自分の想定していたレベルとはかけ離れていたので…。でも意地でもついていこうと燃えていたと思います。

テストで悪い点を取ったときの思い出はありますか?

英語はできないことが分かっているので点数が悪い程度では何とも思いませんでしたが、数学で全く分からない問題が出てきた時は焦りました。これだけは恐怖です(笑)。

スーパー模試の思い出は何ですか?

普段なら解けそうな問題なのにスーパー模試に出てくると分からなくなるのはなぜなのでしょうか。あんまり自分の思い通りにいったことはありませんでした。

中学生課程の一番の思い出を書いてください

英語:学校での成績と中学生課程での成績との差に驚かれたこと。

数学:夏期講習で初めて受けたクラスの授業内容がほぼ未習範囲の演習で、何もできなかったこと。

理科:化学の森上総先生のキャラが濃かったこと。

あなたが思う、「研伸館中学生課程の良さ」とは何ですか?

先生方との距離が近いこと。

中学生にメッセージを!

「勉強しないといけない!」と思うことより、勉強を楽しんでください。その方が効率も良いし、その方が人生楽しいです(笑)。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。