現役合格を果たした強者たちの夏期講習時のタームごとの勉強法になります。ぜひ、夏の学習の参考にしてください!

※夏期講習のカリキュラムは、年度により変更している場合があります。ご了承ください。

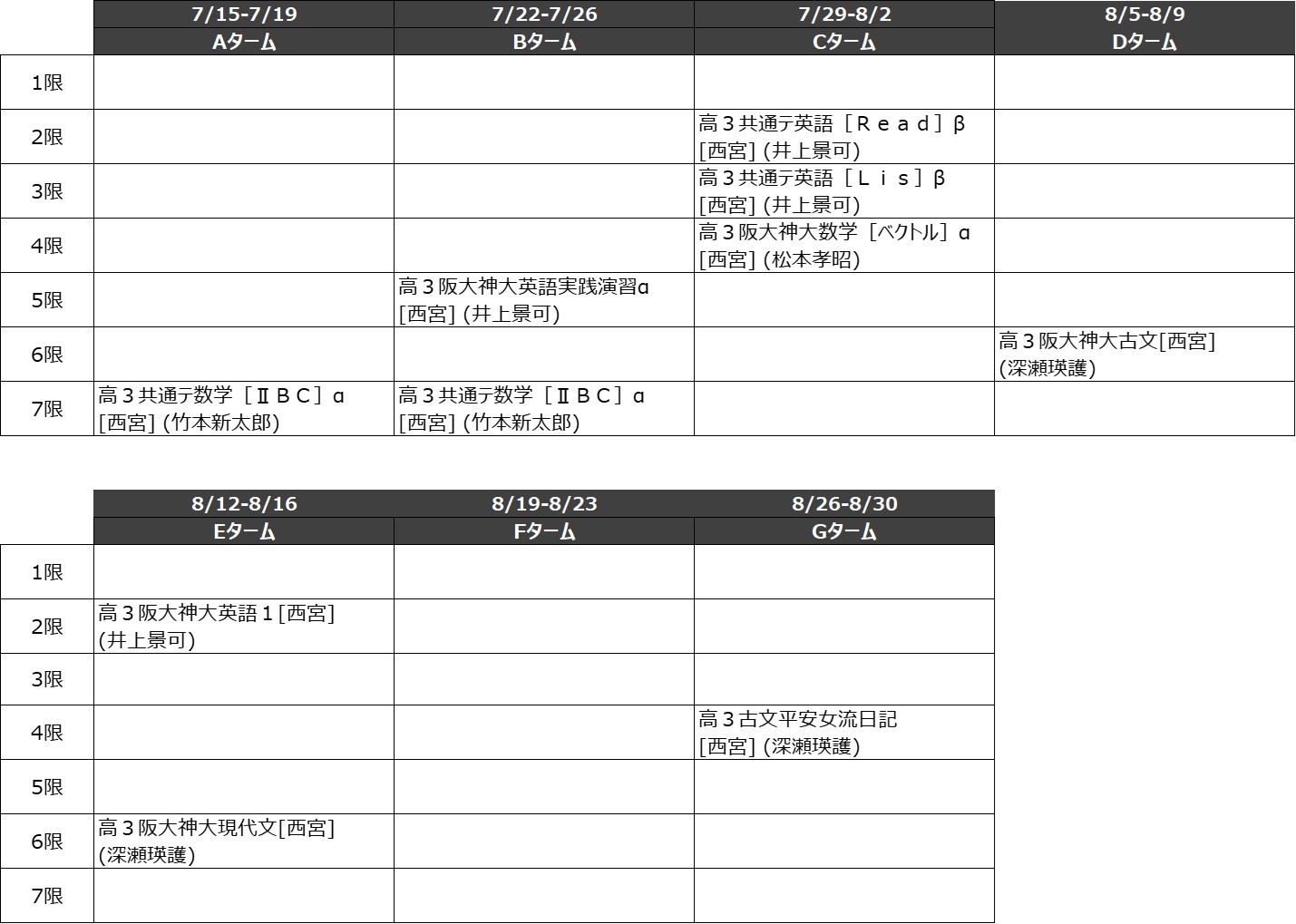

夏期講習の時間割

[OD]高3古文和歌特講☆2回(城福博之)

【Aタームの勉強法】

Aタームは「高3共通テ数学[ⅡBC]α」を受講していたため、その予習、復習を行いながら、二次試験で必要な英語と国語の勉強に力を入れていました。

基本的には、7月期までの授業の復習をしたり、難しめの問題集『ポレポレ英文読解プロセス50』(代々木ライブラリー)を買って解いたりしていました。

その際、英語では授業で扱った文章の音読を毎日したり、国語では基本事項の確認をして、7月期までの授業内容が身につくように意識していました。

また、この時期から、7月末の第2回全統共通テスト模試に備えて、日本史探求、政治経済などの社会科目や理科基礎などの共通テストで使用する科目の勉強もし始めました。

Aタームの時期くらいから、英単語、古文単語の暗記は集中して行うようにしていました。

【Bタームの勉強法】

Bタームでは「高3阪大神大英語実践演習α[西宮]」を受講していたため、授業を受けた後、返ってきた答案の添削を見たり、長文で難しかったところをもう一度自分で考えてみるなど授業の復習を行っていました。

数学では7月期までの授業、Aタームの復習をしていました。共通テストの数学ⅡBCの範囲は苦手な部分だったので、その範囲の復習は特に力を入れて行っていました。

また、このBタームの週末には、第2回全統共通テスト模試があったため、それに備えるためにAタームより社会や理科基礎、情報に費やす時間を多くしたり、英語のリスニングの解き方を確認したり、国語の古文・漢文の基本の事項の確認をするなどをしていました。

【Cタームの勉強法】

Cタームでは「高3共通テ英語[Read]β」、「高3共通テ英語[Lis]β」、「高3阪大神大数学[ベクトル]α」を受講していたため、予習、復習をしていました。

ベクトルでできなかった問題は授業の後自分でもう一度解き直して、その日中に解けるようにしていました。

英語では共テでどのように解くかを意識して復習しました。

他にも、共テ模試で社会、国語ができなかったので、教科書や問題集を使って復習したり、模試の解き直しをして解説を読み込むなどをしていました。

また、夏休み終わりに第2回阪大本番レベル模試があったので、共テ科目に費やす時間を減らし、国数英に費やす時間を多くして対策していました。

【Dタームの勉強法】

Dタームでは「高3阪大神大古文」を受講していたため、国語は授業の予習、復習に時間をかけていました。

二次試験の古文は苦手だったので復習に特に力を入れて行っていました。

数学では、研伸館の授業の教材を使って二次試験対策を行っていました。

解けない問題は、解説を見ずに解けるようになるまで何周も解いていました。

英語は、7月期までの授業で扱った教材の音読を行ったり、『竹岡広信の英作文が面白いほどかける本 決定版』(KADOKAWA)を買って少しずつ英作文対策を始めました。

また、この時期から理科基礎を生物基礎から地学基礎に変更したため、地学基礎に少し時間を費やし、日本史や政経の苦手分野に時間をかけるように勉強していました。

【Eタームの勉強法】

Eタームは「高3阪大神大英語1」、「高3阪大神大現代文」を受講していました。英語は授業の予習・復習に加えて、自分で難しめの問題が載っている問題集『大学入試英語長文プラス記述式トレーニング問題集』(旺文社)を買って解いていました。

国語もDタームの復習をしながらEタームの予習・復習をしていました。

現代文が苦手だったので復習の際に、先生が授業中に言っていたことを思い出しながら丁寧に復習することを意識していました。

また、この時期から、第2回阪大本番レベル模試に備えて、英語と数学の過去問を解き始めましたが、あまり解けなかったので解説を読んで手を動かしながら、理解することを心がけていました。

【Fタームの勉強法】

Fタームは受講した授業がなく自分で行う勉強時間が増えたので、7月期までの平常授業、夏期講習の復習に加えて、共テ科目に少し力を入れました。

共テ科目は苦手だった日本史、政経、情報と独学で行っていた地学基礎の勉強をしていました。

また、英国数は授業の復習に加えて、過去問演習や、自分で難しめの問題集『文系の数学 実戦力向上編』(河合出版)を買って解いて、第2回阪大本番レベル模試に備えました。

過去問を使うことで本番と同じ形式の問題を解けたので、難しかったですが諦めずに最後まで自分が解けるところは解き切るということを意識していました。

【Gタームの勉強法】

Gタームは「高3古文平安女流日記」を受講していたため、その予習・復習を行っていました。

また、週末には第2回阪大本番レベル模試が控えていたので、数学は授業で扱った教材を用いて自分の苦手分野の確認をして、英語は英作文の重要表現や、授業で扱った表現の確認、暗記を行っていました。

共テ科目も、忘れることがないように少しは勉強して定着させるようにしました。

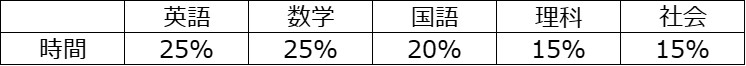

[夏休みに学習した各科目の時間の割合]

[高3夏期取得した講座の中でイチオシの講座!]

講座名:「高3阪大神大数学[ベクトル]α」(松本先生)

イチオシ的コメント:苦手だったベクトル分野に短期間に集中して取り組むことができたので、平面ベクトル、空間ベクトルの各問題に対する解き方を整理できて、克服することができたからです。

[夏休みを迎える受験生へのアドバイス!]

夏休みの勉強は特に生活習慣ととにかく勉強の量を意識して勉強した方がいいと思います。

僕は毎日の就寝、起床時間を固定させ、1日12時間勉強することを意識して過ごしていました。

1日の最初と最後を決めておくことで勉強にスムーズに入ることができ、自然と1日の勉強時間も多く確保することができました。

夏休みは1日の勉強に充てることができる時間が増える一方、勉強内容も多く難しくなってくる時期なので、この時期をどのように使うかで秋以降の勉強の大変さが変わってくると思います。

この時期にできるだけ苦手科目を減らし、基礎を固めることができるように1日1日を大切に過ごしてください!

[ひと夏のおもひで]

研伸館に朝友達と一緒に来て、一緒に昼ご飯、夜ご飯を食べて、一緒に帰ったことです。

昼ご飯、夜ご飯を共にすることで気分転換になり、朝から夜まで友達といることで一緒に頑張る仲間がいると思えたのでとても良かったと思います。

[高2夏期取得した講座の中でイチオシの講座!]

講座名:「高2英語SA[前:英文読解]」(西川先生)

イチオシ的コメント:難しめの英文解釈を扱っており、自分で解いて分からなかったところも授業で丁寧に解説してもらったので、入試の英文和訳問題や、長文読解にもいかすことができました。

■「高2英語SA[前:英文読解]」(西川芳孝先生)

■「高2英語SA[後:長文読解]」(井上景可先生)

■「高2数学HS-A[前編]」(高木克夫先生)

■「高2数学HS-A[後編]」(高木克夫先生)

[高2の夏にやっておくべき事]

高2のうちはとにかく英語と数学の苦手分野を克服することが大事だと思います。

高3になって英語と数学に費やすことができる時間はあまりないので、高2の時期に苦手に思っている部分は早いうちに克服することで高3になった時に、他の科目に費やす時間が増えて、勉強が少し楽になると思います。

そのためにも授業の予習・復習はしっかり行うべきだと思います。

[高1の夏にやっておくべき事]

高1は英語と数学に早いうちから手を付けた方がいいと思います。

自分で問題集を買って予習したり、研伸館の授業の予習・復習をすることで、高2、高3になった時の英語と数学の負担が減り、周りとも差をつけることができると思います。

今の段階で苦手に思っているところがあるのならば、夏休み中にその分野を徹底的に復習することで、秋以降の授業にもついていくことができると思います。

[クラブとの両立方法]

僕は高1、高2の頃は、部活の後は疲れて帰って寝ていたので自習室に行って勉強したりはしていませんでしたが、部活がオフの日や時間がある時に、英語と数学の勉強や塾の授業の予習・復習をしたりしていました。

できれば高1の時から自習室に行った方がいいと思いますが、難しければ隙間時間や暇な時間を勉強に充てることで、勉強時間が確保できると思います。

また同じ塾の友達をつくることで部活終わりに一緒に塾に行って勉強することができるので、研伸館に行っている友達を探すのもいいかもしれません。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。