現役合格を果たした強者たちの夏期講習時のタームごとの勉強法になります。ぜひ、夏の学習の参考にしてください!

※夏期講習のカリキュラムは、年度により変更している場合があります。ご了承ください。

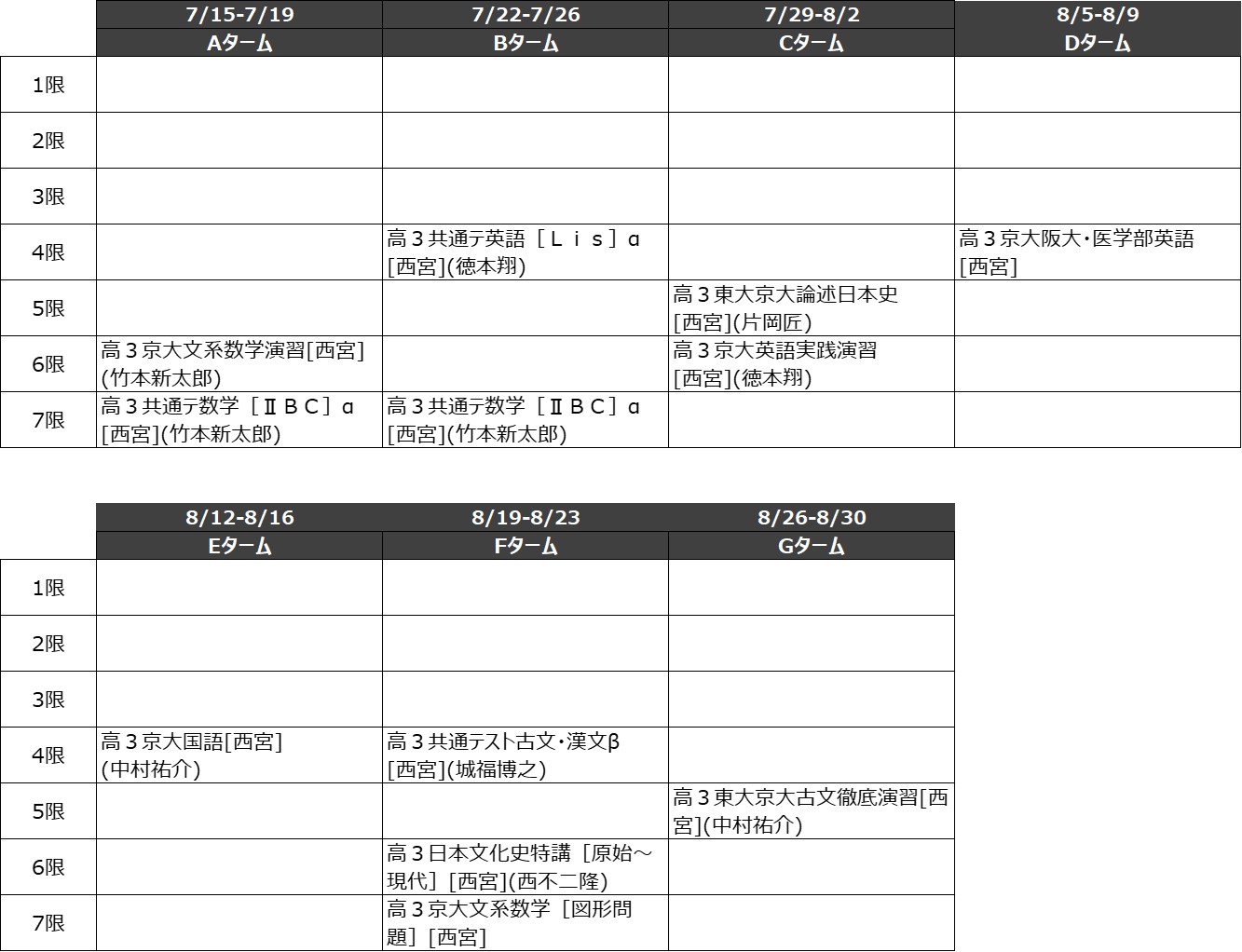

夏期講習の時間割

[OD]高3京大整数問題 集中特訓(中西勇一)

【Aタームの勉強法】

自分は7月半ばまで部活があったので、ちょうど部活を引退して勉強に本腰を入れようとしたのがAタームの時期でした。

「高3京大文系数学演習」でははっきり言って全くついていけなかったので、せめて復習だけでもしっかりしようと、翌日の午前中などに前日の問題の解き直しをしていました。

7限に共テ数学の授業があり授業後はあまり時間がなかったので翌日にしていました。

自分の数学の基礎力のなさを実感したので、竹本先生が「この問題は解けるように」とおっしゃっていた問題を中心にとにかく復習していました。

また共テ国語の過去問を1年分解いて、古文単語の間違いが多かったので、必死に古文単語帳を読み込んでいました。

かなりハイペースで古文単語に取り組んでいたので力はついたと思いますが、もっと前からコツコツやっておけば良かったと後悔しました。

【Bタームの勉強法】

共テリスニングは、全統模試などで点数が良かったので油断していましたが、研伸館の講座では模試よりもやや難しく、スピードもやや速い問題に取り組めたので受講して良かったと思いました。

リスニングは、基本的に解説はしてもらえず自分で聞き直すなどしか方法がないと思っていましたが、徳本先生の解説を聞くことができたのでとても有意義でした。

Bタームも数学がメインでした。

『世界一わかりやすい京大文系数学 合格講義』(KADOKAWA)と研伸館で配布された『50の定石』に取り組みました。定石であるにもかかわらず自分は理解していない部分が多く、このままでは周りに置いて行かれると危機感を覚えていました。

解き直しをする時に、その問題を解き直して終わりにするのではなく、自分が間違えた範囲の復習も同時にしていました。

時間はかかるのですが、できないうちはまず質より量が大切だと思ったので、同じ範囲の問題に何度も触れるようにしていました。

【Cタームの勉強法】

英語は得意だと思っていたので、「高3京大英語実践演習」の問題の解き直しは後回しにしてしまいました。

分からなかった単語やフレーズはノートに取るなどしていましたが、それ以上のことはできませんでした。

日本史では、初めて学校の先生以外の日本史の授業を受けたので、違う視点から聞くとより面白いな、と新鮮でした。

学校の先生の日本史の授業がかなり好きだったので、両方のいいとこ取りをするような感覚で授業に臨みました。

また、学校が夏休みに入ったあたりから日本史にも本腰を入れました。

日本史は何とかなるか、という甘い認識でいたのですが、過去問を一度解いて全く解けず焦りました。

この時期は一問一答の問題というよりは流れを含めて頭の中に歴史のイメージを作る方が大事だと思います。

自分なりのイメージがあるのとないのとではさらに細かい話が出てきた時の受け入れやすさが違います。

古文単語や英単語も、面倒だなと思いながらもペースを保って続けていました。

【Dタームの勉強法】

このタームは授業が少なかったのでいろいろな科目の勉強に時間を割くことができました。

数学はもちろん、日本史と国語にも多くの時間を割き、理科基礎や政治経済にも取り組みました。

国語はそれまで受講していなかったのでどんな勉強をしていいか分かっておらず、古文単語、文法でのミスをなくすこと、長めの古文を読むのに慣れること、を優先しました。

また、夏休みに入ったころから始めてはいたのですが、易しめの古文の参考書に取り組みました。

おそらく書店に並んでいる古文の参考書でもかなり易しいレベルのものでしたが、いきなり難しい参考書に取り組んで適当にこなすよりは、自分の実力をきちんと見極め着実に進めようと思っていました。

日本史は問題集に取り組むうちに自分の得意な時代、苦手な時代が分かってきたので、苦手な時代に多めに時間をかけて、得意不得意を少なくしようと思っていました。

共テも京大もあらゆる時代を網羅的に出題してくるので、苦手だから後回し、は通用しないためです。

【Eタームの勉強法】

このタームの「高3京大国語」では、初めて国語の授業を受講したので、解き方、考え方、答案の構成の仕方など、初めて学ぶことばかりでした。

そのため、復習はしっかりしました。

中村先生の板書は後で見返した時になぜその考え方になってどういう要素が必要になるか、をまとめてくださっているので復習に取り組みやすかったです。

Dタームもそうだったのですが、このターム後の週末に京大実戦模試が控えていたので、まずは京大の問題形式に慣れるために2年分ほどの過去問を解きました。

最新のものは直前期のために残しておく方が良いと思ったので少し古めのものを解きました。

当時の学力で他の受験生たちと対峙しても痛い目を見るのは分かっていたので、結果ではなく自分が今どのくらいの立ち位置にいるのかを把握することに集中しようと思っていました。

また、Dターム同様授業は少なかったので、数学以外の科目の復習にも取り組むことができたと思います。

【Fタームの勉強法】

このタームでは授業が多かったので、新たに何かに取り組むのではなく授業の復習や単語、数学の苦手な範囲、政治経済などの暗記が必要な科目に重点を置きました。

夏休みは時間があるからと言っていつまでも悠長に単語の暗記などしていてはいけないので、今週が終わるまでに古文単語帳をあと3周して、知っている単語で間違えることはもうないと言えるくらい自信をつける、くらいの気持ちでいました。

この時期になると疲れが出てきてサボりたくなるのですが、何も夏休み中1日も欠けることなく勉強をし続けなければならないわけではないです。

むしろ休憩がないために集中力が落ちる方が本末転倒だと思います。

自分は甲子園に高校野球の決勝戦を見に行きました。その後の授業にはちゃんと行っています。

メリハリを持って取り組むことが大切なので、目的は見失わず、小さな目標から達成して、ご褒美も準備してみましょう。

【Gタームの勉強法】

基本的には数学と日本史に多くの時間をかけて遅れを取り戻すことに手いっぱいでしたが、夏休み明けには共テ模試が控えていたので理科基礎、政治経済にも取り組みました。

どちらの科目もあまり得意ではなく、勉強していても退屈なことが多かったのですが、夏休みの間あまりできていなかったので最後の1週間くらいは頑張ろうと思って取り組みました。

特に政治経済は寝る前に短い時間で集中してやっていました。

これまで通り数学と日本史がメインで、英語、古文、理科基礎などは毎日少しでもいいから触れようとしていました。

バランスを気にしていたので、昨日は英語が多めだったから今日は古文多め、のように各科目の毎日の勉強時間を固定せずにバランスを取るように取り組んでいました。

たとえ1週間のような短い期間でも、同じ科目ばかりやり続けては他の科目に影響が出るかなと思っていました。

受験は長期戦なので、長期的に見てより有意義になるようにバランスよく取り組んでいました。

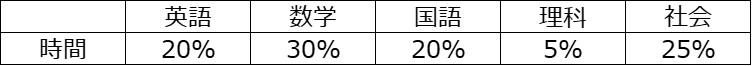

[夏休みに学習した各科目の時間の割合]

[高3夏期取得した講座の中でイチオシの講座!]

講座名:高3共通テスト数学[ⅡBC](竹本新太郎先生)

イチオシ的コメント:まず共通テストの数学は誰も解けないような難問はありません。

そのため基礎力の確認にもってこいの講座でした。

特に統計やベクトルなどあやふやにしていた範囲について理解を深めることができました。

共通テストの数学は時間との戦いです。

竹本先生は少しでも時短で問題を解くためのテクニックも教えてくださいました。

[ひと夏のおもひで]

甲子園に高校野球の決勝戦を見に行きました。自分は野球部だったこともあり、夏休みが家に帰ってから高校野球の結果だけを見る毎日でとても残念だったのですが、最後の決勝戦くらいは見たい!と思い急遽行くことに。

とても暑くてクーラー漬けの体にこたえましたが、すっきりした気持ちでその後の勉強に取り組めたので行って良かったと思いました。

[高2夏期取得した講座の中でイチオシの講座!]

講座名:「高2英語SA[前・後]」(西川芳孝先生)

イチオシ的コメント:高2から研伸館に通い始め英語の授業は西川先生に担当していただいたのですが、自分の英語に対する考え方を大きく変えてくださった先生でした。,br>英語ってそうやって学ぶものなのか、と気づかせてくださいました。

SAの授業は、ハイレベルでありながら人数も多く、周りの人を意識しながら授業を受けられました。

意識できる存在がいるだけで勉強への意欲が増すのではないかと思います。

■「高2英語SA[前:英文読解]」(西川芳孝先生)

■「高2英語SA[後:長文読解]」(井上景可先生)

■「高2数学HS-B[前編]」(答島大志先生)

■「高2数学HS-B[後編]」(答島大志先生)

[高2の夏にやっておくべき事]

高2の夏には、特に部活がある人向けにはなるのですが、勉強・部活・遊びの3本柱をいかにバランスよく立てられるかが大事です。

高2のうちは遊んでいいし、部活に集中したい人もいるでしょう。

勉強も部活も遊びもすべてその瞬間にしか味わえない大切な経験です。

その経験が自分の基盤を構成するわけですが、3本ともバランスよく立っていなければ基盤は崩れます。

高3になった時自分の基盤を構成する部分が崩れかけていてはスタートラインにすら立てません。

勉強はまあ後回しでいいか、ではなく、遊んだ分勉強しよう。

部活で疲れている、けど課題はしっかり終わらせよう。

このメリハリをうまくつけられるように自分を律する力を養っておいてほしいと思います。

[高1の夏にやっておくべき事]

何か大切にしたいことがあればそれに熱意を込めることはとても大事です。

限りある時間を自分が満足いくように使うにはどうすればいいのか、自分で考える力が必要になります。

この力は高2、高3、あるいはその先で活きてくるはずです。

また、高1のうちはまだどんな勉強をしていいか漠然としすぎていて分かりづらいと思います。

学校や研伸館で課される課題にしっかり取り組みましょう。

先生方はその課題がその後の勉強で役に立つと考えているからこそ課題を出すのです。受け身の姿勢でも構いません。

「最低限やらなければならないこと」をおろそかにせずに取り組んでほしいです。

[クラブとの両立方法]

野球部は7月に入ってから夏の大会が始まるので、多くの部活よりも引退が遅いです。

両親や先生には、両方を中途半端にするのが一番よくない、部活を全力でやり切ってからでも十分間に合うから、まずは目の前のことに集中しなさいと背中を押してもらいました。

部活で遠征がある時には単語帳など持ち運びできる参考書を持っていき、少しでも勉強できるようにしていました。

引退するまでは体力的にしんどかったですが、自分は部活で全力を出し切ったほうが切り替えやすく、より勉強に身が入るのではないかと思うので、皆さんもどちらを大切にするのか「自分で」考えて決めてもらえたらと思います。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。