大学生になるとどんな生活が待っているのか、抽象的なビジョンはあれど、具体的なイメージはないという方が多いのではないでしょうか。一口に”大学生”と言っても、大学・学部・学科によってその様子は十人十色です。

今回は京都大学工学部建築学科の先輩に大学生活について色々とインタビューしてみました!

「建築を目指したい!」という人だけではなく、多くの人にとってためになる話があるはずです。

ぜひご覧ください。

【建築学科への志望の決定理由は?】

<Eさん>

小学生の頃から宇宙と建築に興味がありました。建築といっても建築学は何も知らず、とにかく住宅への漠然とした興味関心から建築学科を志望しました。

実際に大学に入ってみると、学ぶ内容はもっと幅広く、構造や設備やデザインと多岐にわたっていて、住宅よりも影響力の大きい建築物に携わることもできることに気付きました。

そして、いざ就職活動を始めるときに、住宅よりも多くの人が使う、公共性の高い“駅舎”という建築物に携われる鉄道会社がすごく魅力的で、鉄道会社で駅の設計をしようという選択をしました。

ですので、志望動機はなんだっていいと私は思っています。大切なのは、“いろんなことを面白いと思える知的好奇心を持つこと”であって、いずれの学科に進学するにせよ、その先で出会う知識や考えに共鳴できれば、何事にも興味を持てるはずです。工学部に進学したいと思う方は、数学・理科が好きだという心を忘れなければ、どんな理由でどんな道を選択しても、後悔することはないと思います!

<Nさん>

高校時点では住宅への興味もありつつ、ニュースでよく異常気象が取り上げられていたことや、幼少期に父のガーデニングの影響で自然がなじみ深いものでもあったことから環境問題への興味もありました。エネルギー開発や森林系,建築などの方向性で悩んでいましたが,オープンキャンパスを通して,建築からも環境系やエネルギー問題へのアプローチができると知り,建築学科を志望しました。

【進学後のルート】

建築学科の進学後のコースは大きく、構造系・環境系・デザイン系があります。他学科と比較すれば、明確なコース配属はなく、3回生までは学年全員(80人)でほとんど同じ授業を履修します。入学後、1回生の間は主に一般教養科目(数学とか、人文学とか、建築以外の科目)を学び、2~3回生の2年間で主に“建築学の一般教養” のようなものを学びます。そして、4回生から行きたい研究室に希望を出し、(人気なところは主に成績に基づいて取り決められて)配属されます。ほとんどの人が、そのまま大学院に進学し、4回生と大学院2年の合計3年で、主に研究活動を行います。

建築の三大要素である(これは1回生で習います)、「強・用・美」=「強く・用いやすく・美しい」に基づいて、建築分野は「構造分野・環境分野・意匠分野」の3つに大きく分類されます。ちなみに、小学生から漠然と建築に興味があった私は、大学に入るまで、この3分野の名すら聞いたことがありませんでした。それくらいレアな、建築学生しか知らない情報かと思いますが、これがまずは重要です!

「構造分野」では、建った瞬間から受け続ける長期的な負荷や、突発的な自然災害などに負けない、強い建築をつくるための“構造設計”や“耐震設計”を主に行います。鉄骨・鉄筋コンクリート・木材といった、建築材料ごとにこの分野の研究室があるほか、自然災害(主に地震、他にも台風、火災など)に関する研究に特化した「防災研究所」があったり、京都大学の建築学科では、最も規模が大きい分野だと思います。構造分野で取り扱う実験器具の費用は数千万~億単位にもなります(実験をするためにわざわざ京都大学外部から来る人もいるくらい、大規模みたいです!)。

「環境分野」は、高校生には最もイメージが浸透していないかと思いますが、とても重要な分野です。建築を利用する人々がより快適に過ごせるように、空調(温熱)設備や音響、光環境について考えたり、世界中で抱える環境問題に貢献するような、よりエネルギー消費の少ない建築を検討したりします。建築と聞けば、建物のかたちそのものをまずは連想しますが、こういった内部空間の快適性を高めるための設計や、地球に優しい省エネ設計なども、建築の隠れた重要分野です!

「意匠分野」は、いわゆる“建築家”のイメージに最も近いところにありますが、ここに配属されるのは全体の2~3 割ほどです。工学部の中で唯一、芸術要素を多くもつ建築学では、心に残るような“美しさ”ももちろん求められます。この分野では、パビリオンから学校、公共施設、住宅まで、あらゆる建築の“かたち”のつくりかたを学ぶことができます。ただ奇抜ではっと目を引くような見た目をしていればいいというわけではなく、きちんと考えられた動線計画や、“なぜその場所に建てて、どう使うのか?”といった洗練されたコンセプトなどが求められます。より深みのあるコンセプトを実現するためには、建築学を逸脱し、哲学や歴史学から、なんと生物学まで、幅広い分野の知識を融合し、そこから発想を得ることが必要になってくるので、頭がいいだけでは無理です。そして、設計課題に追われるため圧倒的に忙しく、なかなか部活やバイトを全力で頑張るのは難しいのが意匠分野です。

【卒業後の進路】

京都大学の建築学科に入学したほとんどの人(約9割)が、学部卒業後、そのまま大学院に進学します。(現在は大学院に行かなくても一級建築士の資格を取得できます!)

大学院2年を含めた6年間の学生生活を終えたら、皆建築家になるのか?というと、少し違います。「建築家」=「建築デザイナー」みたいなイメージが強いと思いますが、正しく表現すれば「一級建築士の資格を取った建築技術者」になる人がほとんどです。なので、どこで建築技術者として活躍するかは人によって全然違います。

建築物完成前後の一連の流れとして、まず①「用地取得」(=どこに建てるかを決め、その土地をゲットする)、 ②「企画」(=なにを建てるか、ざっくりとした形や用途を決める)、③「設計」(企画案を実現するために、設計図を作成する)、④「施工」(=設計図をもとに実際に建てる=工事)、⑤「維持管理」(完成した建物の貸し借りや、よりよく活用できるように工夫をする) というものがあります。この流れのうち、どの段階に携わるかによ って、就職先が変わってくるイメージです。

最も多くの人の進路となるのは、③④の「設計、施工」=「つくる」にフォーカスした“ゼネコン”ですね(代表例:鹿島建設・竹中工務店・清水建設など)。技術者 of 技術者という感じです。「設計」では、イメージしがちなデザイン設計だけでなく、分野ごとに設備設計、構造設計などいろいろありますし、「施工」では、もちろん実際にカナヅチをたたいて仕事をするのではなく、より安く・速く・安全に建築できるように“工事の総括”を行うリ ーダー的役割などを担います。ゼネコン以外にも、「設計」のみを担当する“設計事務所”などもあります。

こういった企業は、いわゆる建設業における“依頼される”側になるわけで、“依頼する”側の企業もたくさんあります。例えば“不動産会社(デベロッパー)”は、➀~⑤の全体に関わります。中でも①②の「用地取得・企画」段階がメインで、自社で獲得した土地に、どんな用途の建物をつくるかをざっくり企画し、より専門的な設計をゼネコンや設計事務所に“依頼する”というイメージです。もちろん、③④の「設計・施工」段階でも“発注者”という立場で関わりますし、竣工後の⑤「維持管理」でも、より利益を上げるために、その建物をどう使うかを常に検討しています。いわゆる文系就職という形になる不動産会社も中にはありますが、京都大学の建築学科から不動産会社に就職する人もたくさんいます!他にも沢山ありますが、あとは“発注者側”の企業として、インフラ企業に就職する人もいます。例えば「鉄道会社」では、自社の沿線が事業領域となりますから、その地域をどんなまちにするのか、そのためにどんな駅をつくるのかを、自治体と協議を重ねながら企画・設計し、より専門的な設計をゼネコンや設計事務所に“依頼”します。

このように、簡単にまとめるのは難しく、就職先も人それぞれですが、ほとんどの卒業生が「一級建築士」の資格を持った技術者として社会に貢献していることは間違いないです!

【製図室の文化】

建築学科に進学して、1番他の学科とは違うなと思ったのが“製図室”の存在でした。建築学科に入学すると、直ちに製図室内に自分の席が与えられます。(初めは手書きの図面を書く機会が多いので、机ではなく製図台が各々与えられます。)いつでも入ることができて、設計課題以外の勉強をしたりもできます。

普通だったら、授業が終わり次第、人それぞれに分散し、授業くらいでしか顔を合わせません。しかし、建築学科では多くの子が授業が終わっても製図室に残り、(一部の子は真面目に製図課題を進めて、大半の子はみんなでおしゃべりしたりゲームをしたりすることで、)1 日の時間の多くを共有します。2回生になると、各々机が与えられるようになります。どんどん席の公共性が低くなっていくので、散らかる人から順に、散らかっていきます。初めの 2 年間は製図・設計の必修授業があったので、下宿して製図室で多くの時間を過ごしていました。設計課題という、テーマに沿って図面と模型を作ってプレゼンボードで発表するという課題の提出日が近づくと、2 日ほど徹夜する時もありました。

さらには、京都大学の建築学科には毎年 80 人の学生しか入学できないので、他の学部学科では築けないくらい親密な、友人関係を構築できます。私が印象に残っているのは、課題提出日直前でも何でもないのに、本当に意味もなく、友人たちと夜が明けるまで製図室で色々と語り明かしたことです。何度かありました。何がすごいって、「十分に顔見知りだけどわざわざ話すまでもない」ような関係の人でも、そこにいれば、自然と朝まで語り合ってしまうのです。なんだか不思議な関係になります。建築学科でしか味わえない、非常に貴重で、刹那な人間関係だと思います。 もう製図室を利用していないので、既に当時を思い出しては、もう二度とあの経験をすることはできないのか、としんみりしてしまいます。

しかし、研究室に各々配属され、バラバラになった今でも、皆で集まってバレーボ ールをしたり、卒業旅行に向けて準備をしたり、忙しいながらも頻繁に顔を合わせています。一生手に入れられないような貴重な友人関係を築くことができました!

※もちろん、大学なので、友人を作ったり人と交流したりすることは任意ですよ!笑

その点も高校と比べて魅力的なところです。

製図室の雰囲気はこちらのwebサイトも参考になります!(編集者編)

https://press.archi.kyoto-u.ac.jp/3685/

【建築学科における“系列”の文化】

“系列”は任意で入る(製図室で上回生からの勧誘が始まります)建築学科における先輩・後輩の入り混じった縦割り班のようなものです。デザイン系は 4 回生で模型の大規模な提出が2回あって、それの手伝いをしていくのが主な目的です。4 回生でデザイン系の研究室に配属されるのは全体の3割くらいなので、4回生1人に対して、複数の 1~3 回生がつくことになります。ここで設計についての作業の諸々を学んでいきます。

【現時点までに使用した教科書や個人的に建築に必要だと思って読んだ書籍について】

教科書は「構造力学」とか「環境工学」といったものや「鉄筋コンクリート」といった材料別のものもあってとても多岐にわたりました。高校生でも触れやすい書籍となると、『新建築』という雑誌が最近は結構注目されています。全国の建築とかを特集したものですが、図面なんかも載っていてけっこうアカデミックな話も載っていて、デザイン系の研究室には、まず置かれているかなという感じです。

【受講した講座で印象に残っている講座】

建築学科で最も特徴的な“設計演習”の授業は、良くも悪くもやはり強く印象に残っています。入学前は、“これを受けたら設計が出来るようになるのかな?”と、安直且つ漠然としたイメージしかありませんでしたが、実際は“設計図のつくり方を学ぶ授業”というよりかは、“どうやって空間を立ち上げるのか、その際に重要な要素となるものは何か”を学ぶような(極めて芸術要素の強い)授業でした。

理系の凝り固まった脳にはキツい部分もたくさんあるのですが、これまでに持ち合わせていなかった感覚を沢山習得できる、非常に有意義なものでした。はじめ(1 回生)は、既存の建物を図面や模型で再現する課題が与えられるので、とにかく手を動かします。その後は、数カ月単位で設計課題が与えられるため、提出日に向けて、自分の案を何らかの形にして毎週教授のもとへ行き、アドバイスをもらいながらブラッシュアップしていく、という授業構成になっています。

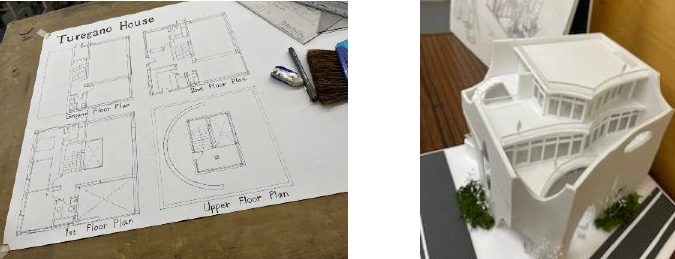

こちらは、入学後初めての図面課題・模型課題の一部写真です。このように手始めに、既存の建物の図面や模型を再現する課題が与えられます!建築学科に入学したという実感が強く湧いた瞬間でした。

課題の1つだった図書館設計での様子を共有します。読書を通して思考を巡らせる行為と、森を彷徨い歩く行為は類似しているのではないかという考えから、森をモチーフにした図書館を設計してみたいと思いました。

建築で、森をどんなふうに再現したらいいのか…毎週僅かながらも案を絞り出し、教授に見せに行きました。

この、毎週行われる授業を「エスキス」というのですが、エスキスで見せる模型は、左下の写真のように端材などでざっくり作ったもので OKでした(少なくともお世話になった先生方は)。

「森をモチーフにつくるのならもっと有機的な形にしなさい」「とにかく円くしようとするな」など、エスキスの中で多くの辛口アドバイスを受け、「はあ、来週のエスキス行きたくないなぁ…」と心が折れそうになりながらも、その手助けのおかげで初心者ながら何とか形にでき、合同展(提出後の学年講評会)にて発表の機会をいただくことができました。

芸術的要素を多く含む設計演習の授業は、答えもゴールもなく、本当に苦悩の尽きないもので、まだまだ、まだまだ、学び足りていませんが、設計とは何かを知る非常にいいスタート地点となりました。今後も、書籍を通して、実物建築を通して、また社会に出て実務経験を通して、もっと知識を深め、まだ知らない奥深さや面白さに気付いていきたいです。

【京大建築志望者へのエール】

建築学は芸術要素を多く含むため、自分にはセンスが足りないのではないか、と不安に感じる方もいらっしゃるかと思います。確かに、センスの有無がとても重要になってくる学問ではありますが、だからといって建築学科の志望を諦めてしまうのは凄くもったいないです!京都大学の建築学科には本当に幅広い分野の研究室がありますから、“芸術への理解・共感” “数学・物理を楽しめる心”さえ持っていれば、大学で建築学を専攻する中で、必ず自分にぴったりな進路を見つけられるはずです。少しでも関心がある方は、是非京大建築の世界に飛び込んでみてください。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。