【志望校・志望学部を決めた理由、時期】

高2の秋。日本随一の経済アナリストになりたくなったから。【出願した大学と学部学科】

前期:一橋大学 経済学部(合格)後期:神戸大学 経営学部 英語受験コース(受験せず)

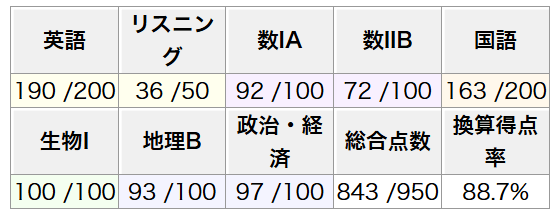

センター試験の得点

【英語の学習法】

高2の時は研伸館で奥谷先生の「高2英語エクセレント」をとっていましたが、授業の予習復習すらままならず、小テストがあった単語と文法だけ『ぼん単』と『サイクリック』で申し訳程度のことをしていただけでした。高3の春から研伸館の奥谷先生の「京大阪大英語」をとり本腰を入れることを決意しました。

まず授業の予復習を欠かさずにやり、復習に関しては3回ずつくらいやりました。

単語は毎回の単語テストに加え、『速読英単語必修編』をやりました。

これは単語を覚えるというよりも文章を読むという目的でやり秋までに3周くらいしました。

まあ3回もやれば大体覚えています。

夏休み前半までに前期の復習を完璧にして、後半は夏期講習と並行して、『英文読解の透視図』を2周しました。

秋以降は学校で配られた教材を使って、量を多く読むことを心がけました。

これをセンター試験前まで続けた後、過去問に取り掛かりました。

一橋大の長文は文章自体はたいしたこと無いのですがいかんせん設問が難しいので、しっかりと本番でも使えるような解答をつくる練習をしました。

自由英作文は1度しっかりとした書き方(テンプレート)を先生に教えてもらい、その後はひたすら書きまくって、そのたびに自分より英語ができる人に見てもらいましょう。

リスニングは過去問に加えて、Z会の『リスニングのトレーニング』みたいなやつをやっていました。

二次試験直前期は駿台文庫の『一橋大学への英語』を実戦を想定してがっつりやりました。

結果的に過去問は20年分くらいやりました。

一橋大は全学部とも英語の配点がかなり高いです。頑張りましょう。

【役に立った英語の参考書・問題集】

◆研伸館の「京大阪大英語」のテキスト暗記してもいいくらいの良い英文が多い。

◆『速読英単語必須編』(Z会出版)

単語をただ覚えるのではなく、実際の英文の中での使われ方を知ることができる。

◆『英文読解の透視図』(研究社出版)

挿入、省略などを何となくで考えなくなる。夏休みにしました。

【数学の学習法】

高3でなんとか研伸館の渡辺先生の「京大阪大文系数学」のクラスに残りました。夏休みまでは授業の予復習を軸に『黄チャート』(数研出版)の例題をすべて完璧に理解しました。

いわゆる基礎固めというやつです。

この時期、テキストの問題は難しく感じられるものが多く、予習ではほとんど解けないでしょうが、それでも自分が解いてきたすべての問題と照合し、何か糸口は無いかなどを考え、1時間くらいは考えてほしいです。

夏休みは高2の時からの全復習をやり、それが終わると河合出版の『文系数学の良問プラチカ』をやりました。

12月までに全分野を2周、整数・微積・確率などの一橋数学でよく出る分野は3周しました。

やる際に必ず別解の方針を確認し、そのやり方でも解けるようにしました。

センター試験後過去問、その後に駿台文庫の『一橋大学への数学』をやりました。

どちらもしっかりと解答を作って先生に見てもらいましょう。

過去問は多分20年分くらいやりました。

【役に立った数学の参考書・問題集】

◆研伸館の「京大阪大文系数学」のテキスト良問が多い。4周しました。

◆『文系数学の良問プラチカ』(河合出版)

解けると嬉しい。解説が別解も豊富でかなり良い。

【国語の学習法】

国語は本当に苦手でした。京大模試、一橋大模試共に偏差値50を超えたことが無いほどに。研伸館の「京大阪大論述国語」(木村先生と寺岡先生)をとっていましたが、授業内容がものすごく難しく感じられたので復習に力を傾けました。復習の際留意した点は、解答を読み込みその型を覚えることです。

一橋大の国語で特徴的なのは、現古(漢古)融合文、要約、漢字の3点です。

融合文はほぼ古文と同じなので直前期に演習を重ねれば皆なら大丈夫。要約はセンター試験後に始めましたが、はっきり言って最後まで意味わかりませんでした。

漢字については学校で使っているものでも構わないので受験用の参考書(できれば熟語の意味が載っているもの)をやれば余裕です。

そんなに難しいものは出ません。

【役に立った国語の参考書・問題集】

◆研伸館の「京大阪大論述国語」のテキストかなり難しいので、実際の試験問題が簡単に思える。

【理科の学習法】

理科はセンター試験だけで、生物をとっていました。夏休みまでは特に何もせず、学校の定期テストのために知識をつめこむという感じでした。

これは意外と意味があります。

夏休みにはマーク模試の1週間くらい前から全分野の知識をゴリ押しでつめこみました。

この時期実験考察問題はあまり気にしていませんでした。

本格的にセンター試験を意識して始めたのは11月中旬で、複数の参考書を参照しながら苦手な分野をしらみつぶしにまとめていきました。

ある程度知識がかっつりしてきたら過去問、マーク式問題集、講習などで演習祭りを行えばいいでしょう。

【役に立った理科の参考書・問題集】

◆『センター試験 生物Iの点数がおもしろいほどとれる本』(中経出版)詳しすぎるくらいで、センター生物の知識は全て網羅されている。

【社会の学習法】

社会は地理を選択していました。春から研伸館の南先生の「センター試験地理」をとり、毎週習った範囲の『鉄壁地理問題集』を2回やりました。なお、解説は結構な量がありますがこれは論述の際に必要となる知識が結構あったので全部読んだほうがいいです。

適宜マーカーでチェックでもしておきましょう。

論述については夏までは南先生が出してくれたプリントをやっていました。

このプリントにはこの時点でやるには難しいものの典型問題や良問がたくさん入っているのでしっかりと復習をしましょう。

夏休みは前半にそれまでの「センター試験地理」の全復習を行いました。

後半は「東大地理特講」をとり講習中はその予習、講習後はその復習に明け暮れていました。

秋以降は「センター試験地理」をやめて、「論述地理」が開講されるのでそれに絞りました。

前期の内容が完璧に理解できていたら後期は「論述地理」だけで大丈夫です。

センター試験後は、夏期講習の「東大地理特講」の復習、後期の「論述地理」の復習をした後に過去問、駿台文庫の「一橋大学への地理歴史」を使って演習をしました。

この時に大事なことは解説を食い入るように読むことです。

派生した知識や、そのまま解答に使える文章に出会えるからです。

地理に関しては解説がしっかりしているので、過去問よりも「一橋大学への地理歴史」をおすすめします。できれば少し古いものまでやりましょう。

アマゾンで入手するか、南先生に聞いてくるのも手だと思います。

一橋大の地理の問題は恐らく日本一難しいです。

そうゆう自負を持って勉強すると、楽しく学べますよ。

【役に立った社会の参考書・問題集】

◆研伸館の「センター試験地理」のテキストサイズが良い。

◆『データブック オブ ザ ワールド』(二宮書店)

持ってると模試会場で何故か自信に満ち溢れる。

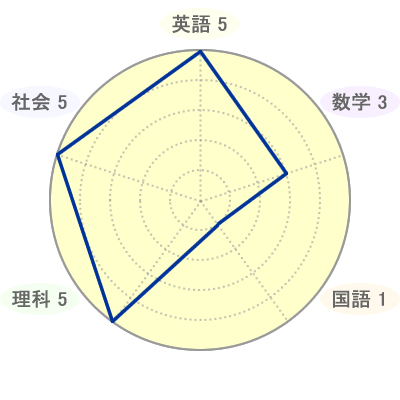

【科目別学力自己評価】

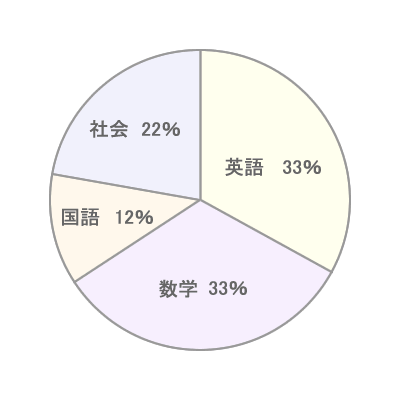

【二次試験直前期の学習時間の配分】

【センター対策の方法】

英語12月下旬から各社のセンターパックと文法・アクセントの薄い問題集をやりました。あまり気にしなくていいでしょう。

数学

12月頃上旬から河合、駿台のマーク模試問題集をやり、研伸館の演習の授業はとりました。センター数学は練習量です。

国語

12月頃上旬から過去問と河合のマーク模試問題集をやりました。過去問は8年分くらい本試、追試両方やりました。

理科

11月中旬から始めました。先ほど書いたことに加えて、今まで受けた全マーク模試の復習をしなければなりません。

社会

12月中旬から河合と駿台のマーク模試問題集、そして『鉄壁地理問題集』の復習をしました。

【受験会場の雰囲気】

私があてがわれた教室は少しきれいな高校の教室のような所でした。休み時間にも誰も私語をせず、非常にすごしやすかったです。

しかし誰もが私のように恵まれるとは限りません。

自分だけ友達がいなくても合格できる学力をつけましょう。

【一橋大現役合格への秘訣!】

一橋大入試における英語の配点の存在感は尋常ではありません。英語をゆるぎないものにしましょう。

特に自由英作文、これは差がつきます。

後、数学が苦手なら社会学部にするのが得策です。

なりふり構わず自分の実力に合わせた学部選びをすることも大切です。

転部という制度だってありますから。

【プロフィール】

◆血液型AB型

◆好きな色

黄色

◆好きなレスラー

レイミステリオ、中西学

◆好きな番組

『上沼恵美子のおしゃべりクッキング』『ワールドビジネスサテライト』

◆お気に入りスポット

後楽園ホール

◆好きな作家・本

JKローリングの『ハリーポッターシリーズ』、『週刊プロレス』

◆好きな(オススメ)飲食物

『杏仁豆腐』

◆高校時代はまってしまったこと

リフティング、ヘディング、ヒディング

◆受験前のリラックス方法

昼ドラ

◆小学校時代しでかしてしまった大変な事

置いてあったランドセルに犬の汚物を入れて、校長先生にものすごく怒られた。

◆あなたにとって受験とは

もう終わったもの

◆受験勉強で一番辛かった時期

夏。もやしのような白い肌が苦痛だったから

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。