【志望校・志望学部を決めた理由、時期】

「人間力はどうだ!」というポスターを見てオープンキャンパスに参加したところ、先生方や医学部生の方がとても親切で、人と人との距離が近い大学だと思いました。国公立大学で初めて、医学部にも生命科学科ができたこともあって、研究でも多くの成果をあげています。臨床だけではなくて研究もやりたい私にとって、生命科学科と連携できることがいいと思い、志望しました。【出願した大学と学部学科】

前期:鳥取大学 医学部 医学科(受験せず)後期:宮崎大学 医学部 医学科(受験せず)

私大・AO・推薦入試:鳥取大学 医学部 医学科 推薦(合格)

神戸薬科大学 公募推薦(合格)

近畿大学 医学部 医学科 前期(不合格)

【大学別模試の判定】

《高2》■駿台模試5月 神戸大学 医学部 医学科:B/岡山大学 医学部 医学科:B

■駿台模試10月 鳥取大学 医学部 医学科:B

■進研模試11月 鳥取大学 医学部 医学科:B

■全統センタープレ 鳥取大学 医学部 医学科:E

■河合塾・Z会共催高ニプレステージ模試 鳥取大学 医学部 医学科:E

《高3》

■第一回全統マーク模試 鳥取大学 医学部 医学科:A

■駿台模試5月 神戸大学 医学部 医学科 前期:D

神戸大学 農学部 応用生命学科 前期:A

■進研マーク模試(6月) 鳥取大学 医学部 医学科 前期:B

■進研マーク模試(9月) 鳥取大学 医学部 医学科 前期・後期:C

【英語の学習法】

高2の9月に研伸館に入るまでは学校の授業を受けているだけでした。英語は得意な方でしたが、入学時にもらった『ぼん単』には知らない単語がたくさんあったので、必死で覚えました。学校の授業では長文を読んで、単語の意味や文の構造の確認くらいしかやりませんでしたが、研伸館の英語の授業(義野先生の「高2英語エクセレント」「京大阪大英語」)では背景知識を分かりやすく教えてもらえたので、単語も効率よく覚えられて、それまで何のことを言っているのかさっぱりわからなかった科学や歴史、哲学などについての難しめの英文も読めるようになりました。また、英作文が苦手だったのですが、あいまいだった文法を授業できちんと理解でき、英作文の書き方も教えて頂けたので、英作文も正しく書けるようになりました。英作文の別解も毎回教えて頂けたので、文法の確認や語彙の増強ができたと思います。

学校では放課後に行われる補習に積極的に参加しました。私たちの学校では、放課後に90分の補習があり、京大阪大レベルの授業と阪大神大レベルの授業に分かれていました。私は、京大阪大レベルの授業に参加し、週1回長文、週1回英作文の授業を受けて、色んな大学の過去問や模試の過去問を解きました。

鳥取大学の過去問は、センター前とセンター後に分けてやりましたが、2004~2011年までのうち5回分ぐらいはやりました。1番が長文、2番が長文、3番が英作文で、時間は90分です。英作文は結構難しいので、鳥取大学を受験する人は英作文対策はやっておいた方がいいと思います。長文は、たまに難しい単語が出てきます。

【役に立った英語の参考書・問題集】

◆『ぼん単』(研伸館)デザインが気に入っています。電車やお風呂、寝る前などの隙間時間にこまめに覚えました。高2の9月から始めましたが、高2の終わりまでに2500番まで一通りやりました。

◆研伸館の「京大阪大英語」のテキスト

最初は難しく感じましたが、毎回の授業ごとにテーマがあって、良い文章がたくさん載っていたので気に入っていました。毎週2時間弱かけて、英文和訳と英作文の予習をしました。復習は、授業後の帰りの電車でノートを見返す程度でしたが、英作文は苦手だったので特に力を入れました。

【数学の学習法】

高2の9月までは学校の授業の復習をきっちりやりました。私は数学が苦手だったのですが、研伸館では基礎から確認をした上で難しい問題の解説をしてくださったので、しっかり理解できました(高木先生の「高2数学エクセレント数IIIC」「京大阪大理系数学」、西山孝志先生の「高2数学エクセレント2数IAIIB」)。学校の授業と研伸館の授業の両方をいい加減にしたくなかったので、復習はその日のうちにやりました。高3の後期からは演習形式で先生に答案を見て頂くことで、問題を解けるようになるだけでなく自分がよくしてしまうケアレスミスに気づくことができました。また、いい答案の書き方を理解したりすることもできました。高木先生には、授業以外でも、阪大神大クラスから京大阪大クラスに上がる時に色々とアドバイスをしていただきました。私は数学が苦手でしたが、授業では基本的な問題へのアプローチから難問の解き方まで教えて頂けたので、基礎から応用まで力を伸ばすことが出来るようになりました。西山孝志先生には場合の数・確率の授業でお世話になることが多かったです。私は数学の中でも場合の数・確率はとても苦手意識が強かったのですが、図や表を使って分かりやすく教えて下さったので、苦手意識がなくなりました。

学校の授業(高3)では、『オリジナルスタンダード数学演習IIIC』(数研出版)と『スタンダード数学演習IAIIB』(数研出版)を扱っていました。『オリジナルスタンダード数学演習ⅢC』は学校の先生が解説をしていくだけだったのですが、『スタンダード数学演習IAIIB』は予習が必要だったので、結構時間を取られました。

センター数学では「論理と集合」「確率」が苦手だったので、センター試験の過去問や実践問題集などでその部分だけを徹底的に解きました。研伸館の冬期講習の「センター突破の数学IA演習」(中西先生)では、意外と解けない問題がいろいろ見つかってよかったです。

鳥取大学の過去問は、センター前とセンター後に分けてやりましたが、2004~2011年までの8回分やりました。IIICの問題が多かったような気もしますが、レベルは標準ぐらいでした。

【役に立った数学の参考書・問題集】

◆研伸館の「京大阪大理系数学」のテキスト1回の授業で3問解説なので、数学が苦手な私でも復習が間に合いました。復習は、授業後の帰りの電車や学校の自習時間にやりました。確実に点を取るための問題や、発展的な問題など色々含まれているところがよかったです。予習はやっていましたが、かなり難しかったのであまり時間をかけず、復習を重視しました。

◆『センター試験必勝マニュアル』(東京出版)

IIBの面積公式などは覚えているとすぐ答えが出るので役に立ちました。学校の小テスト用のテキストだったので、高3になってから毎日1問ずつやっていました。

【国語の学習法】

高1・高2のときは、学校の授業はしっかり聞いていましたが、高2の終わりになってもセンター国語で100点くらいしか取れなくて、やっぱり国語は点数が伸びないんじゃないかとあきらめていました。でも、医学部医学科に入るにはどうしてもセンターで高得点を取らないといけないので、1問の配点が高い国語を頑張ろうと決め、高3からは研伸館で「センター試験国語」を受講しました。前期は金曜日に受講していたので中村公昭先生・山根先生、後期は土曜日に受講したので中村祐介先生・山根先生にお世話になりました。中村公昭先生はすごく豊富な知識を持っていて、話が分かりやすかったです。いろんな知識をつなげて理解することができて、語彙力が上がりました。中村祐介先生は選択肢の選び方などの解き方に重点を置いて教えてくれたので、着実に確実に点数を上げていくことができました。山根先生はとにかく面白かったです。古典に対する苦手意識をなくしてくれました。

こうして前期から頑張っていましたが、9月ごろの模試では115点くらいだったので、それからは研伸館のテキストを真面目に復習したり、『2012大学入試過去問レビュー 国語』を何回も解き直したり、西宮校で秋から実施されたセンター国語テスト会に参加したりと毎日国語に取り組むようにしました。

すると、冬期講習や予想問題では190点ぐらいを取ることができました。古文・漢文は満点で、現代文で失点していました。本番でも現代文で失敗しましたが、169点取れました。

【役に立った国語の参考書・問題集】

◆研伸館の「センター試験国語」のテキストテキストに載っている問題は、センター試験の時間配分を意識し、1題20分で予習しました。復習は、古文の場合は出てきた古文単語を覚え、漢文のときなら句形と単語を覚え、現代文の場合は授業ノートを見ながらもう1回解き直していました。9月ごろからはテキストの最初から復習し、授業用ノートを見返すとともに抜けていた知識などの確認をしました。このテキストは、試験会場にお守りとして持って行きました。

◆研伸館のセンター国語テスト会でもらった8回分の問題

学校の授業の関係で実際には参加できなかったので、問題だけもらって家で解きました。やるごとに点数は上がっていきました。

◆『2012大学入試過去問レビュー 国語』(河合出版)

9月ごろから、中村祐介先生の配ってくれた予定表通り進めていき、間違った問題は1つずつ丁寧に解き直しました。毎日国語を勉強することで、センター国語に慣れることができました。

【理科の学習法】

物理高3の冬期講習(研伸館の米田先生の「センター物理演習」)までは学校の授業と補習だけを受けていました。高1のころからかなり演習をしていたのでセンターも自然と上手くいくだろう、と高3の夏くらいまでは甘く考えていましたが、マーク模試でいつまでも点数が70点くらいのままだったので、さすがに少し危機感を覚えました。

それでも学校では11月くらいまでは二次試験対策をやっていたので、センター対策は週に1,2回くらいしかしませんでした。12月になってやっとセンターにはセンター独特の問題があると実感し、学校からもらった大量のセンター良問集プリントを毎日こなしていきました。似たような問題がよくあるので、間違った問題は間違い直しノートにきちんとまとめました。

冬期講習では思っていたより問題が解けなくて少しショックでしたが、すぐ気持ちを入れ替えて解き直ししたことがよかったと思います。解き直しノートを本番前に見て、できなかったことがこの短期間でこんなにできるようになったんだから、きっと大丈夫!と思えました。本番では95点取れました。

一見簡単に解けそうに見えるけど意外に解けない、自分の盲点になっていた問題に気づかせてくれた米田先生には感謝しています。

化学

初めて研伸館の化学の授業を受けたのは、高2の夏期講習の平衡の授業でした(岡内先生)。学校でまだ習っていなかった平衡はそれまでの化学とは違った難しさがあって、授業についていくのがやっとでした。でも、学校で平衡の分野に入った時、クラスのみんなは苦戦していましたが私は普通に解いていけたので、前もってやっていて良かったと思いました。

高3になると、鳥取大学に入ろうという思いがほぼ固まっていたので正直理科は受けなくてもよかったのですが、理科に時間をかけられないからこそ研伸館で効率的に学ぼうと思い、岡内先生の「京大阪大化学」を受け始めました。学校の補習と時間がかぶったので、VODで受けていました。

学校の補習は、先生がいろんな大学の過去問を集めたオリジナルプリントを配ってくれて、それをひたすら90分かけて演習するといった形式で、教室の中を歩いている先生に質問をすることもできました。かなりの演習量になったと思います。こうした演習重視の学校と比較して、岡内先生には学校で教えてくれない深いところまで教えて頂けたので、とても助かりました。コメントが熱いことも良かったです(最後の授業での熱弁は声が大きすぎて、VODでは何を言っているか聞き取れませんでした)。

センター対策は学校の授業で早くから演習を積んでいたので、それでだいたいカバーできました。

【役に立った理科の参考書・問題集】

物理◆冬期講習「センター物理演習」の冊子

解けそうで意外と間違える問題が載っていて、穴を埋めることができました。若干、本番よりは難しめだったと思います。

◆『セミナー物理I+II』(第一学習社)

高1から高3まで学校で使用しました。

◆『実力をつける物理』(Z会出版)

高1から高3まで学校で使用しました。

◆『物理I・II重要問題集』(数研出版)

高2から高3まで学校で使用しました。

化学

◆研伸館の「京大阪大化学」のテキスト

重要事項がすごくコンパクトにまとまり、内容の濃い問題がたくさん載っていました。

【社会の学習法】

センター地理高2から高3の11月までは学校の授業中心でした。学校の授業は、高2までは通常の講義スタイルで全部の内容を終わらせ、高3では過去問演習&解説をしていました。放課後の90分補習でも過去問演習&解説がありました。こうした学校の授業を真面目に聞いていましたが、70点ぐらいしか取れないので、12月に入ってくると、さすがにこのままでは点数が上がらないのではないかと思い始め、若干焦りました。

それからはプリントで間違えたところをまとめたり、地図帳をこまめにチェックしたり、研伸館の「センター試験地理」のテキストを最初から読み直したり、とにかく毎日地理に触れるようにしました。南先生のプレミアターム「センター地理 怒涛の総合演習」では6回分の問題量が載ったテキストをもらえて、解説も詳しかったのでそれを繰り返し解いて、かなりの内容をカバーできたと思います。

【役に立った社会の参考書・問題集】

◆研伸館の「センター試験地理」のテキスト図が一杯載っていて、一部手書きだから印象に残りやすいです。夏休みぐらいに、人口のテーマが不安になり、リカバーVODで3月期の南先生の「センター試験地理」の授業を視聴し、テキストをもらいました。

◆研伸館のプレミアタームのテキスト

問題集並みに問題量があって、授業後も自習教材として使えました。

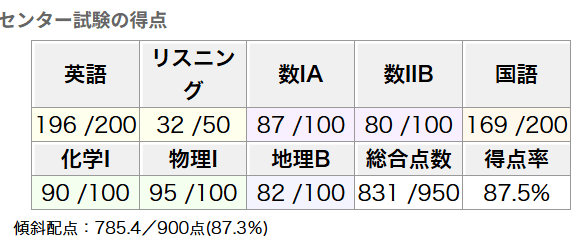

【科目別学力自己評価】

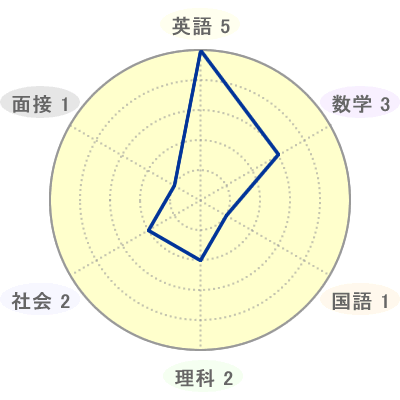

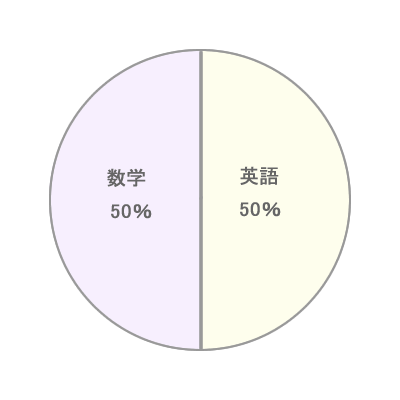

【センター試験から二次試験までの各科目の勉強の比重】

【センター対策の方法】

過去問は何年分解きましたか?<英語>

ほとんどやっていません。

<数学>

『2012大学入試過去問レビュー 数学IA』(河合出版):本試験の苦手な分野だけやりました。

『2012大学入試過去問レビュー 数学ⅡB』(河合出版):本試験の苦手な分野だけやりました。

<国語>

『2012大学入試過去問レビュー 国語』(河合出版):本試験だけやりました。

<物理>

わかりません。良問を集めたプリントを大量にやりました。パックのコピーを学校の先生が大量にくれました。

<化学>

ほとんどやっていません。

<地理>

わかりません。研伸館の『鉄壁地理問題集《系統地理編》』をやりました。

過去問以外を使った対策はしましたか?

数学は駿台の実戦問題集をやりました。地理は表紙がピンク色で5回分掲載されていた予想問題をやりました(ともに母がクリスマスプレゼントでくれたので)。

いつごろからセンター対策に本腰を入れましたか?

高3の9月

センター対策について、後輩へのアドバイス!

センターで決まるのにまだ伸び悩んでいる人、やるべきことをやれば、本番まで伸び続けます。やるべきことは学校や研伸館の先生が教えてくださると思うので、先生を信じて、最後まで着実にやり抜いてください。国語はなかなか点数が伸びず、あきらめかけてしまう人もいると思いますが、毎日やって、やり直しもきちんとやれば必ずうまくいきます。実際に私は9月から本番までで国語が54点上がりました。

【鳥取大学 医学部 推薦入試 現役合格への秘訣!】

医学部医学科に入りたい人はまずセンターで高得点を取ることを第一に考えるべきだと思います。特に国語や地理などはぎりぎりまで上がらない人もいると思いますが、「続けること」、「先生や自分を信じること」を大切に頑張ってください。推薦入試を受けるならば、その次に面接対策が重要です。私は、普段はあまりしゃべらないタイプでしたが、面接対策を嫌だと思ったことはありませんでした。むしろ、高い壁を感じてあきらめそうになった時に、面接対策として志望理由などを考えることでモチベーションが高まることがよくありました。

高校によっては、クラスの友達があまりやる気がなかったりしてモチベーションが下がることもあると思いますが、合格するまでずっと志望校への思いを持ち続けて、あきらめずに頑張ってください。

【二次試験の受験会場の雰囲気や面接待機場の雰囲気】

一般枠・地域枠・特別養成枠等合わせて100人ほどの応募でしたが、一般枠は50人くらいで当日は3人くらい休んでいました。面接はとても和やかな雰囲気で、流れるように会話ができました(緊張すると、意外と服装のチェックを忘れがちなので、入室前に確認した方がいいと思います)。逆に待機室での方が緊張しました。背筋を伸ばしてずっと前を見ている人や大学のパンフレットを熟読している人などいろいろでした。私は『本物の医師になれる人、なれない人』(PHP研究所、小林公夫著)を読みながらも頭の中では今までの面接練習を振り返っていました。9:30開始で順番に呼ばれるので、最後の人は12:00ぐらいになると思います。

【センター試験後から推薦入試一次合格までの勉強の仕方】

鳥取大学の医学科は志望理由書がいらないということを知らなくて、研伸館の中村祐介先生に指導してもらっていました。でもこのおかげで面接の土台ができたと思います。研伸館の『医学部入試面接対策 虎の巻』は何度も読みましたし、大学の医学科・生命科学科のホームページもよくチェックしました。センター後に研伸館の先生や高校の先生との面接練習を10回くらいやって場慣れしました。でも、ずっと面接ばかりやっていると飽きるので、基本的には二次対策をやっていました。【鳥取大学 医学部医学科】

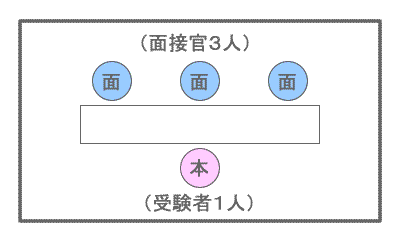

◆面接の方法個人面接 面接官3人VS受験者1人

◆面接時間

約15分

◆面接会場の略図

◆質問内容と回答

面接官は交代で質問してきます。

1.まず、鳥取大学医学部医学科を志望した理由と医師を志望した理由について教えてください。

T――まず鳥取大学を志望した理由ですが、高校2年生のときに「人間力はどうだ!」というポスターにひかれてオープンキャンパスに参加しました。医学部長の先生のお話はとても魅力的で鳥取大学は先生と生徒、医師と患者さんの距離が近いと感じました。これぞ人間力!と思いました。医師を志望した理由は、小学校2年生のときに末期がんの祖父を自宅介護し、看取ったことがきっかけです。

2.おじいさんを看取ったとき、どう思った?

T――臨床を中心に研究もして、将来はがんを治せる医師になりたいと思いました。

3.おじいさんはどこのがん?

T――肺がんです。

4.がんを治したいということだけど、外科ですか?

T――私は祖父が肺がんで亡くなったので、肺がんを治せる診療科に就きたいと思っています。オープンキャンパスで見学させていただいたのですが、鳥取大学にはリニアック(放射線治療をする機械)やダヴィンチ(内視鏡手術用ロボット)など最先端の医療機器が揃っているので、どの科に入るかは正直迷っています。(面接官の中に外科の先生がいたようで、私の話を聞いて先生同士でいろいろしゃべっていました)

5.(推薦書を見ながら)推薦書に、文化祭の個人研究で医師の仕事について調べて、医師の仕事の大変さについて知ったとありますが、女性としての医師の大変さはどう思いますか?

T――確かに、女性は男性より体力的な面で劣ってしまうことはあると思います。でも、乳がんの治療で乳房を切りたくない!とか子どもに対する思いとかは実際に子育てをした女性だからこそ理解できるし、相談しやすいということもあると思うんです!そこが女性の医師の長所だと思います。(鳥取大学では、乳がんの手術後、お腹あたりの脂肪か何かを胸に戻すといったような治療をしている(?)からか、乳がんの話をしたとき、すごくうなずいてくれました)

6.大学に入って何をしたい?理想でいいよ。

T――私はもともと医学に興味があるので、まずは医学部の勉強を頑張りたいです。また、できれば海外の医学部との交流にも参加したいです。(なぜか、「海外の医学部との交流」というところで、「お~」と言われました)

7.部活動する気はないの?

T――ずっと卓球をしていたので、卓球部で両立できそうであればやっていきたいです。

8.卒業後はどうしたい?

T――鳥取大学の大学病院で、臨床を中心に研究もやっていきたいと思っています。(「鳥取に残ってくれる?!うんうん」とすごく嬉しそうでした)

9.神戸にお住まいだけど、鳥取に住むのはどう?やっぱりちょっと神戸とここは違う、あっ、でも隣か、隣の県だもんね?(自問自答)

T――(面接官が自分で解決してしまったので、私は精一杯うなずくだけでした)

10.あなたはどんな性格ですか?

T――物事をじっくり考えてから話すタイプだと思います。

11.その性格は医師に向いていると思う?

T――適当なことを深く考えずにべらべらしゃべるのは、命に関わることなので良くないと思います。そういう点ではじっくり考えてしゃべるので、向いていると思います。でも、あまりにも私の返答が遅いと、患者さんは「そんなに悩むほど深刻な病気なんだ…」と思ってしまうかもしれないので、そこは気をつけたいと思います。

12.合格して、やっぱやめちゃったりしない?入学するよね?

T――絶対にやめたりしません。(推薦入試で、やめないのは分かっているはずなのに、何で聞くんだろうと思って、半笑いで答えてしまいました。どうやら念のための確認だったようです)

13.最後に、面接で言おうと思っていたのに、面接官が質問してくれなくて、どうしても言っておきたいことはある?

T――オープンキャンパスでの医学部長の先生のお話なんですが…私は、医学部長の先生と言えば、普通の人では何を言っているか分からないような難しい医学用語を並び立てて話す人、というイメージだったのですが、鳥取大学の医学部長の先生はそんな方ではなくて、誰にでも分かる、でも本質を突いている、という感じの話だったので、先生と生徒、医師と患者さんの距離が近いと感じました。

私は生徒だったら、ぜひこの先生に習いたい!って思いましたし、患者だったら、この先生に診てもらいたい!!って思いました!!!(地元じゃなくて鳥取大学を選んだ理由を伝えきれていないなと感じていたので、この質問はとてもありがたかったです。一番熱弁したからか、すごく面接官の先生方もうなずいてくださいました)

※地元の大学ではなく地方の大学を受験する人は、どうしてその大学がいいかをしっかり固める必要があると思います。研伸館の先生方は面倒をよくみてくださるので、先生についていけば大丈夫だと思います。

面接の15分は本当にあっと言う間です。時間の都合や面接官との会話で準備通りに話せないこともあると思いますが、それは気にせず、思った通り、感じた通りに話せば大丈夫だと思います。

【プロフィール】

◆血液型B型

◆好きな色

黄緑色

◆好きなアーティスト・歌

蛍の光

◆好きな番組

いろいろ

◆お気に入りスポット

研伸館西宮校食事室の、窓から音楽ホールが見える席

◆好きな作家・本

『雨ニモマケズ』(宮澤賢治)

◆好きな(オススメ)飲食物

麦茶

◆高校時代はまってしまったこと

電車に乗って癒される。

◆本気で勉強し始めたきっかけは?

研伸館に高校2年生の9月に入ったら、英語の授業のクオリティーがすごく高くて、ますます英語が好きになりました。

◆受験前のリラックス方法

先生たちからのメッセージを見る。

◆小学校時代しでかしてしまった大変な事

全く遅刻などした事がなかったのに、中学受験の勉強で疲れていて寝坊してしまいました。よりによってそのころ近くで小学生誘拐事件が多発しており、学校中大騒ぎになっていました。

◆あなたにとって受験とは

将来の夢への通過点だけど、受験をすることで今までよりも自分と向き合うことになると思います。志望校への強い思いを持つことで今までずっと逃げてきた壁を乗り越えられたら、自分に自信がつくし、今までより自分を好きになれると思います。

◆受験勉強で一番辛かった時期

家での面接練習をしたときに、表現力がなさ過ぎて志望校への思いを親に十分に伝えきれず、悔しくてただただ泣いていたら、「ほんまに行く気あるん?」と言われました。推薦入試3日前の学校での面接練習で全然答えられなかった時に「このままだと、絶対落ちるよ」と言われました。すごく悔しかったので、「絶対受かってやる!」と思い、学校の図書館に駆け込み、がん関連の本を必死で読みあさりました。

◆受験勉強以外で頑張ったこと、取得した資格など

関西女子科学塾に参加しました。参加希望した中高生の女子が、年4回大学へ行って、大学の先生や学生に手ほどきを受けながら実験を手伝い、4回目にはプレゼンテーションを行う活動です。母親の勧めで参加しました。

◆数学オリンピックや物理オリンピックなどに参加しましたか

いいえ。

◆高校3年生のときの一番の思い出

文化祭の模擬店で人気模擬店になったこと。

◆感銘を受けた算数・数学の問題

京阪理系数学後期演習の確率の問題

◆親や親戚に医師はいますか?

いません。

◆医療系のドラマなどは見ましたか?

「コードブルー」「チームバチスタの栄光」「アリアドネの弾丸」

◆最近、気になった医療系のニュースは?

福島原発事故(チェルノブイリで甲状腺癌が問題になったから)

◆最近、気になった医療系以外のニュースは?

スティーブジョブズの死(膵臓癌で亡くなったから)

◆部活動はしていましたか?(引退時期は?)

卓球部(高校1年の終わりまで)

◆ボランティア活動はしましたか?

老人ホームで認知症の方とお話をしました。

◆医師を志したきっかけは?

末期がんの祖父を小2のときに自宅介護して看取ったこと。

◆医師として20年後の将来像は?

大学病院で臨床を中心に研究もやっている。

◆興味のある診療科は?

肺がんを治せる診療科

◆医学部入試において面接は必要か?

必要です。

◆医師として大切なことを三つ

気力・体力・コミュニケーション能力

◆今までで一番つらかったこと

やはり受験勉強です。

◆面接対策はどのようにしましたか?

色々な方に練習をお願いしました。

◆本番の面接直前の心境はどのようなものでしたか?

楽しもう!

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。