【志望校・志望学部を決めた理由、時期】

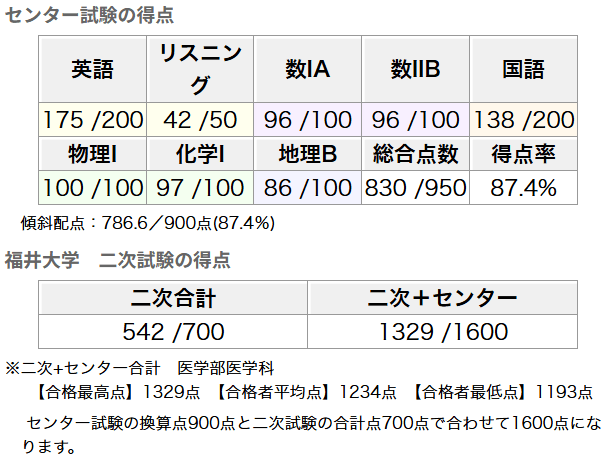

志望校はセンター試験の得点を見て決めました。医学部は中学生の頃から意識していました。【出願した大学と学部学科】

前期:福井大学 医学部医学科(合格)後期:秋田大学 医学部医学科(受験せず)

私大:兵庫医科大学 医学部医学科 一般入試(合格)

私大:兵庫医科大学 医学部医学科 センター利用(一次通過、二次の面接は受験せず)

AO:神戸大学 医学部医学科 AO入試(一次不合格)

【大学別模試の判定】

■神大オープン(秋):D判定【英語の学習法】

高2になる直前ぐらいに医学部受験の厳しさをようやく悟り、初めに手を付けた科目が英語でした。その頃は長文を読むスピードが非常に遅く、模試でも時間がいっぱいいっぱいだったのを覚えています。とにかく慣れることが大事だと思い、1日に1つ長文を読むようにしましたが、分からない単語だらけだったのではかどらず、それはいったん止めて、学校で配布されていた『速読英単語(必修編)』に手を付けました。その時までは、学校で毎週行われる単語テスト(8割で合格)をこなすレベルでしかやっていなかったのですが、単語帳の黒い文字もすべて暗記ペンで塗りつぶして、端から端までとにかく頭に入れるようにしました。1日1章ずつ、30分から1時間かけて勉強していました。単語は書いて書いて書いて覚えました。この単語帳を完璧にやりこんでからもう一度1日1長文を始めると、すらすら読めて楽しかったのを覚えています。長文は、「本文を頭の中で分解しながら読み、同時に分からない文章構造、単語をマークする」→「和訳と照らし合わせながら分からなかった箇所をつぶす」→「最後に通して読む」→「翌日に新しい長文を読む前に昨日読んだ長文をざっと見る」という風にしていました。これでマーク模試で9割を切ることは少なくなったと思います(センター試験本番では少し失敗してしまいましたが…)。問題集は『英語長文問題精講』(旺文社)、『やっておきたい英語長文500』『やっておきたい英語長文700』(河合出版)、『ビジュアル英文解釈』(駿台文庫)などを使い、かける時間は毎日30分から1時間ぐらいでした。他のセンター試験対策として、リスニングは直前期1ヶ月間くらい、移動時間に過去問などを2倍速で流し(普通のスピードが遅く聞こえるようにするため)、それと同時に他教科の暗記物をやっていました。発音・アクセントは単語を覚える時に一緒に覚える癖をつけておく方が良いと思います。私は変な覚え方をしていたので苦労しました。センター試験の勉強は主に文法・発音・アクセントに力を入れてやっていました。

また、高3の夏からは研伸館の上本先生の「京大阪大・医学部英語」の授業を受講し、読解力を落とさないようにしながら、英作文の対策をしてもらいました。難しい問題ばかりでしたが、中学レベルだった私の英作文を大学入試に何とか対応できるレベルまで上げてもらったと思います。

センター試験後は、福井大前期の過去問を8年分解いて、自分で丸付けをしました。

【役に立った英語の参考書・問題集】

◆『速読英単語(必修編)』(Z会出版)高2初め~夏に使っていました。学校で配られた単語集です。

◆『ネクステージ 英文法・語法問題』(桐原書店)

文法を総復習するのに適していると思います。高2から受験期直前まで使用しました。右ページの分からない箇所を暗記ペンで隠して何度も読みました。

◆『ドラゴン・イングリッシュ 基本英文100』(講談社)

高3夏~冬にかけて使いました。英作文が全く分からない人はとにかく形を覚えた方が良いと思います、私は最後まで英作文からは逃げていましたが、これを丸暗記することである程度は戦えるようになったと思います(たぶんですが)。

【数学の学習法】

数学は高校に入ってから一番苦手と感じる科目でした。記述模試で点数が半分しかとれないこともあり、悔しい思いをしました。研伸館では、高2の時に「高2数学G+[理系数III]TKH」で、竹本先生にお世話になりました。受講するまでの習っていなかったところは、友達にノートを借り、追いつこうと必死で勉強しました。授業後などに竹本先生によく質問に行きましたが、竹本先生は(授業中とは違って)優しく教えてくれました。とにかく「京大阪大クラスに入ってモチベーションを高めなければ!」と思い、冬休みには高2のテキストを何周もしました。無事にテストで判定が出て、京大阪大クラスに入れることになりました。

高3では川﨑先生の「京大阪大・医学部理系数学」をVODで受講しました。毎週曜日を決めて、必ず決まった時間に受けるようにしていました。せっかくVODのシステムがあるのだから、最初のうちに色んな先生の授業を受けて、自分に合っていると思う先生のものを受ければ良いと思います。川崎先生の授業は特に面白いのでオススメです(笑)。川崎先生は1つの問題を一般化して説明してくださるので、そこから多くの考え方を学ぶことができたと思います。授業を受けた後、「その日の問題の解答の再現」→「補助問題を解く」→「先週分のテキストの問題を解く」→「先週分できなかった補助問題を解く」という風にしていました。VODで受講していると、学校が終わってすぐ、16時半頃から授業を受けることができ、授業後に自習時間が長く取れるので、その日のうちに復習まで終わらせることができます。工夫すれば時間をうまく使えるのでお勧めです。一度間違えた問題をもう一度間違えてしまうのは、ただの勉強のフリだということをどこかで聞いた時から、問題を間違えたら必ず悔しがるようにしていました。予習では1問につき30分ぐらい考え(うーんとなったらそのまま放置、何かできそうなら色々やってみる)、解けない問題も多かったですが、テキストの復習を繰り返すと解けるようになっていき、次第に苦手意識も消えていきました。

センター試験の勉強は12月くらいから始め、過去問や駿台・河合から出ている実践問題集を40分で解く練習を繰り返しました。こうすることで本番でも少しゆとりをもって解くことができたと思います。

福井大学の過去問はセンター試験後に8年分解きました。遡るほど難しくて解けなくなっていき、少し焦りました。

【役に立った数学の参考書・問題集】

◆研伸館の「京大阪大・医学部理系数学」のテキストとにかく繰り返すことが大事です!私はこれ以外ほぼやりこんでいません。5周はしました。

【国語の学習法】

国語は他の理系の人の多くと同じように苦手でした。が、研伸館で中村祐介先生・山根先生の「センター試験国語」を受講して、ある程度苦手意識は薄れました!本当に感謝しています。中村祐介先生の現代文の授業で、「国語は情報処理」という言葉を聞いて、国語の問題への見方が変わりました。感動したのを覚えています。祐介先生の解き方(傍線部を分解して主語・述語・接続語に分けるなど色々あって、毎回使うので次第に覚えます)通りにやっていれば、選択肢を選ぶコツがつかめてきます。毎回「授業の予習で実践」→「正しいかどうかを授業で確認」をしていました。過去問や河合・駿台のセンター形式の問題集をやる時にも意識して解きました。河合や駿台の問題集は、やり込みすぎるとそれに慣れてしまって、センター試験の実際の過去問で点数が取れない現象が起こってしまう(気がする)ので、自分の中でしっかりした解き方を確立するのが良いと思います。やり込みすぎると、答えの選択肢の作り方であるとか、文章の中のヒントの位置が分かってしまうような気がします、たぶん。古文はとにかく単語を覚えて、高3の夏あたりから1日に1つ文章を読むようにしました。漢文は句形を網羅したあと、漢字の意味などを覚えるようにしていました。

センター試験本番では、解かずに残しておいた古文の問題を国語の試験時間の直前に1問解き、高得点だったのでこれはいけると思い試験に臨みました。ここまでは良かったのですが、古文・漢文でいつも以上に時間がかかり(予定より10分多くて、こんなの初めてでした)、慌てて評論文に行くものの文章が長く、小説もばたばたした感じで解きました。本番では何が起こるか分かりません。どうなっても大丈夫なくらいの準備をしておいてください。

【役に立った国語の参考書・問題集】

◆『ゴロ565』(アルス工房)敬遠する人もいると思いますがとりあえず1つの単語に1つの意味を覚えてしまうのが早いと思います。これを終えた後から他の単語帳で違う意味や由来を確認しました。高3の12月からセンター試験直前まで使用しました。CDも家にあったので、移動中に聞いていました。

【理科の学習法】

化学化学は学校で配布されていた図表を重宝していました。無機のイメージだけでなく、理論や有機についても、ページを何度も見ることで頭の中で「あそこのここに何が書いてあったなあ、書き込んだなあ」と思えるくらい眺めました。問題集(『セミナー化学I+II』(第一学習社)、『化学I・II重要問題集』)を解く時や、解答解説を見てあやふやなところがあったら広げて眺めていました。

研伸館では高2の最後から岡内先生の授業をVOD受講していました(「高2化学アドバンス」「京大阪大・医学部化学」)。岡内先生は根本の根本から説明してくださるので、細かいあやふやな知識をきちんと確認することができました。特に夏期講習の「スーパー有機化学特講」は、自分では得意だと思っていたとしても受ける価値が十分にあると思います。また、論述のポイントとなることや高校範囲ではないけれども理解に必要な知識も言ってくださったおかげで、問題にあたる時、そういった知識をもとにして考えることができたので、どんなに難しい問題であっても全く手が出ないというようなことは少なくなりました。そして、何と言っても授業の熱さがすごかったです。松岡修造タイプの熱さで、VODで見ていてもその熱さは伝わってきました。毎回の授業で、自分の至らなさに気づいて泣くか、すごく頑張ろうという気にさせてもらえました。

センター試験については、それに向けた勉強は特にせず、ずっと二次対策をしていました。

物理

物理は本当に苦手でした。学校のテストでは、とりあえず公式だけは覚えて、どうにか悪い点を取らなくするぐらいのレベルでした。苦手意識を払拭するために、学校で配布された『センサー物理I・II』(啓林館)の基本・応用問題を繰り返し解きました。

研伸館では、高2の時に、米田先生の「高2物理アドバンス」を受講して、解法を整理していただきました。この授業のおかげで、高3になって網干先生の「京大阪大・医学部物理」の授業についていけたと思います。網干先生の授業はハイレベルでしたが、考え方を押さえていくと、覚えることが少なくて済むような授業でした。理解できていないところが無くなるように、繰り返し復習していました。VODの良いところは、聞こえなかったところや疑問点があれば巻き戻せるところです。授業後には自習室で、テキストの問題の解き直しとノートの復習をしていました。「京大阪大・医学部物理」のテキストのやり込みはセンター試験が終わってからがメインで、それまでは『名問の森(電磁気・熱・原子)』・『名問の森(力学・波動)』をメインにやっていました。この参考書は物理が伸びなかった時に内多先生に相談して選びました。『名問の森』2冊は、夏休みを中心にだいたい4周くらいしました。一度目に解けた問題であっても二度目も解くことをお勧めします。一度解けたにも関わらず、なぜか解けない問題が私にはあったので…。

センター試験対策はひたすら問題を解きました。センター試験の物理の問題は独特なものが多いですが、慣れればやり方が分かってきます。センター試験の勉強を始める前は6割しか取れなかった時もありましたが、慣れればそれほど苦労はしませんでした。あとは細かい知識(光の波長と色の関係など)の確認をしておけば大丈夫だと思います。

福井大の過去問は2013年度から傾向が変わり、かなり易しい問題が出題されるようになりました。なので、それほど年度を遡って解いたりもせず、教科書を読んだり、テキストの復習をするようにしていました。『名問の森』ももう一度解きました。波動がここ数年出ていなかったのですが、今年は出題されていて、自分は直前期に波動のところを見直していたのでラッキーでした。

理科二科目を解く順番と時間配分

福井大学は理科2科目で120分でした。私はまず化学から手を付けました。45分くらいで大体解き終えて、5分ほどで見直しを済ませました。物理に時間をかけようと思っていたので化学にはもう戻らなくていいように丁寧に解きました。それから、物理の大問1をさっと解いて、大問2の論述をこねくり回していました。

【役に立った理科の参考書・問題集】

◆『化学I・II重要問題集』(数研出版)基礎から細かい知識まで、幅広くカバーしていると思います。高3から直前期まで使っていました。だいたい3周くらいしました。

◆『名問の森(電磁気・熱・原子)』『名問の森(力学・波動)』(河合出版)

標準問題に触れることができます。神戸大を目指す人などにちょうど良い難易度だと思います。

【社会の学習法】

センター地理中学校から地理、特に日本に関する地理が本当に苦手で逃げたい気持ちでいっぱいでした。高3に上がる前に何かしなくてはと思い、先輩から譲り受けた『地理Bの点数が面白いほどとれる本』(中経出版)を1周やりました。1日に1章ずつ進めて、地名や地形が出るたびに、帝国書院の地図帳をマークしました。これである程度は地理の知識がつき、苦手意識は消えていましたし、地理の全体像というか、こんなもんなんか~ってことが分かりました。

高3になってからは研伸館の南先生の「センター試験地理」を受講していました。南先生は、地理を教えるために生まれてきたようなお方です。「地理とか教科書読めばいいや」と思っていた私が、この授業が無ければ私は終わっていただろうと思うくらいすごい(楽しい)授業でした。受ければ分かりますとしか言えませんが…。大量のマーカーを準備して授業を受けましょう。茶色のマーカーを使うのは人生でこの時だけだと思います、たぶん。授業を受けた後には、まずテキストを読み返して暗記事項があるならある程度覚え、対応している『鉄壁地理問題集』を解きました。そのときに前の週に間違えてしまった問題も同時に解きました。塾への行き帰りではテキストを繰り返し読んでいました。センター試験直前期は南先生が作ってくださった予定表通りに復習演習を進めました(予定表をもらう前にある程度はやっていたので、それほど苦にはなりませんでした)。また、最後にテキストを読む時に抜けている箇所を章ごとにまとめて、センター試験前日に眺めました。

【役に立った社会の参考書・問題集】

◆『鉄壁地理問題集』(研伸館)テキストとともに、すごくやり込みました。

◆『地理Bの点数が面白いほどとれる本』(中経出版)

何をしたらいいのか分からない人向けです。1周だけしました。

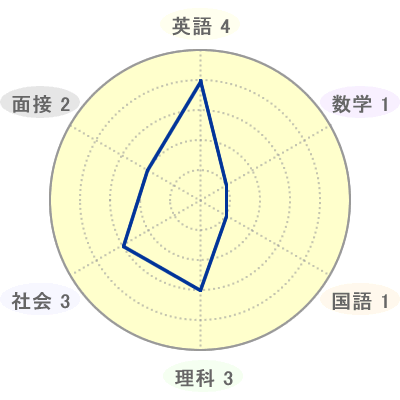

【科目別学力自己評価】

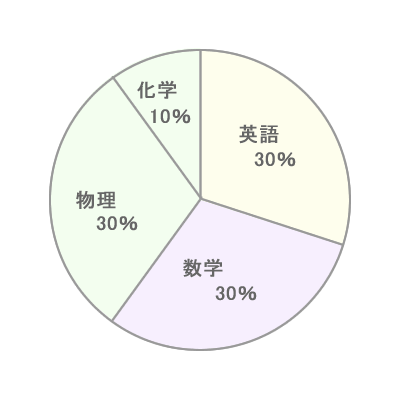

【センター試験から二次試験までの各科目の勉強の比重】

【センター対策の方法】

過去問は何年分解きましたか?国語はほぼ全部解きましたが、他は5年分くらいです。

過去問以外を使った対策はしましたか?

しました。国語・数学・英語・理科で、市販の予想問題集を解いていました。

いつごろからセンター対策に本腰を入れましたか?

12月の頭らへんからです。

センター対策について、後輩へのアドバイス!

理系なら文系科目さえ強ければ選択肢がかなり広がります!失敗した身なので大きなことは言えませんが頑張ってください!

【福井大学医学部 現役合格への秘訣!】

福井大はセンター試験さえ取れていれば大丈夫だと思います。二次試験は理科が独特で、過去問を解けば解くほど不安になりますが、それはみんな一緒なので、解けるところだけを完璧に仕上げれば大丈夫だと思います。数学が強いと安心できると思います。【二次試験の受験会場の雰囲気や面接待機場の雰囲気】

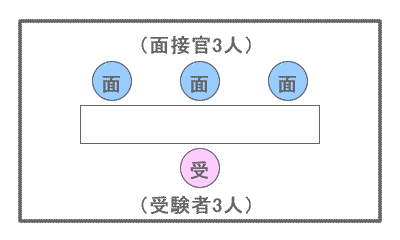

受験会場は一人で申し込んだ模試みたいな感じでした。一部の人だけがしゃべっていましたが、基本的には静かでした。面接待機場では、携帯を使ってはダメだったので対策本を読むしかないのですが、自分の順番が来るまで寝ている人もいました。私も寝ていました。【入試面接の状況(福井大 医学部医学科)】

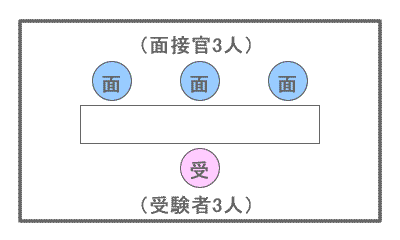

◆面接の方法個人面接 面接時間:約10分 面接官3人 受験者1人

◆質問内容と回答

面接官:なぜ医学部を目指し、なぜ福井大を志望しましたか?

私――(まず自分の医師志望理由を述べました。)大学を選ぶ際に、英語教育が充実していることを重視していました。また私は婦人科医志望なので、周産期医療センターを持っている大学を探していました。貴学はこれにピッタリの大学であったので、センターの得点も考慮した上で決めました。

面接官:後期は秋田大だけど、ここは周産期センターあったっけ?

私――恐らくあったように思います。(秋田大については本当にセンターだけで決めていたので焦りましたが…)

面接官:医師としてのお父さんについてはどう考えていますか?

私――(父がどんな医師なのかを言って)夜遅くに帰って来たり、帰って来ない日もあったりするので、父としては家族との触れ合いが少なくて、辛いこともあるのではないかと思います。

面接官:(どうやって来たの?誰と?いつから?などの雑談の後で)福井のファーストインプレッションは?

私――私自身住んでいるところが田舎なので、着いた時はビルが建っててさすが県庁所在地だなあと思いました(過去の先輩の面接記録を見ると、福井が田舎であるようなことを言われていたようです。「ビルですか!?」と言われて少し焦りましたが、「福井駅らへんに…」などと言っておきました)。

面接官:昨日の試験の出来はどうでしたか?

私――最高の出来ではないかもしれませんが、全力は尽くしたので悔いは無いです。

面接官:調査書を見ると体育が悪いけど、なぜ剣道部に入ったの?

私――剣道に、いわゆる一目惚れをしてしまったので、やったことはありませんでしたが高校から始めてみました(笑)。

面接官:本を読むことが好きなようですが、最近読んだ本とその感想を教えてください。

私――『神様のカルテ』を読みました。その中で、「患者にとって一番辛いことは孤独なことだ(多分)」とあったので、私も主人公のように、患者さんに寄り添っていけるような医師になりたいと思いました。

※調査書についての質問でした。高3の時に学校の先生に提出した「今年1年のまとめ」みたいなものに適当に書いた趣味・特技について書かれていたようで、触れられたとき「そこはないで(笑)」と本気で思いました。

面接官:体力面についてはどうですか?

私――たしかに私の体育の成績は「3」ですが、やりたいことに関しては続けられる自信があるので大丈夫です。

面接官:ご兄弟はいらっしゃいますか?

私――姉が2人いますが、2人とも文系です。

※事前の対策としては、福井大のパンフレットを読みまくりました。研伸館で受けた、神戸大AO入試の対策(小論文と模擬面接)が助けになりました。AO入試・面接に大切なことは終始にこやかに受け答えすることです。予想外の質問が来ても、とりあえず何か言ってください。

【入試面接の状況(兵庫医科大学 医学部医学科)】

◆面接の方法個人面接 面接時間:約10分 面接官3人 受験者1人

◆質問内容と回答

面接官:医師の志望理由を教えてください。

私――私の父が医師で、幼い頃から、父の患者さんを思いやる姿勢であるとか~(福井大の志望理由で書いたことと同じです)。

面接官:あなたから見た父の印象を教えてください。

私――家に帰ってからも、勉強する姿勢であったり、前に診察した患者さんに電話して気遣う様子をよく見ているので、本当に尊敬しています。

面接官:いつから医師を志していましたか?

私――幼い頃から意識はしていましたが、ぼんやりとしたものでした。高校に入って総合の授業で「将来の夢」をみんなの前で話す、ということをしたとき、「私は医師になって人を救いたいです」と、とっさに言っていました。私はこのとき改めて明確な意志を持って志すようになりました。

面接官:最近のニュースで気になったことは何ですか?どんな影響があると思いますか?

私――STAP細胞です。(あとは、製作期間の縮小、胎盤への使用などについて言いました。)

面接官:得意科目は何ですか?また、成績の維持法を教えてください。

私――数学・化学です。予習復習はしっかりとしていました。予習に入るか分かりませんが、化学の資料集を先に何度も読んで、先生に当てられたときは絶対に答えを言うぞ、という気持ちで授業に挑んでいました。

面接官:学校でがんばったことは何ですか?部活は何をしていましたか?

私――学校行事を頑張りました。高3の文化祭ではプラネタリウムをクラスで作り(学校史上初)、賞をもらったことはとても印象に残っている思い出です。部活は剣道部でした。

面接官:部長やっていたの?

私――部長は部内でも強い人がなっていました。私はそんなに強い方ではなかったので…。

面接官:アピールポイントは何ですか?

私――1つのことを深く掘り下げることが好きところです。(→ここから自分が調べたことについてペラペラ話し、雑談のような感じになりました。面接官も「勉強になりました(笑)」と言って下さいました。後で調べると、1つだけ嘘を言ってしまっていました(笑))。

面接官:併願校はどうしていますか?

私――前期が福井大学で、後期は秋田大学です。

面接官:兵医に来る意志はありますか?

私――受かったら国公立じゃなくてこちらに来たいです!(ウソになってしまいました)。

◆質問内容と回答 [二次面接]

面接官:学校の最寄り駅はどこですか?/学校の歴史は古いの?(などの雑談)

面接官:学校の勉強以外にも何かしていましたか?

私――塾に通っていたので、その勉強をしていました。

面接官:併願校はどこですか?/学校で頑張ったことは何ですか?

面接官:研究に興味ありますか?あるならどんなことがしたいですか?

私――興味はあります。私は今のところ婦人科志望であるので、周産期医療であったり、妊娠期の病気の原因を突きとめる研究がしたいです。

◆小論文

テーマ・出題内容:『修業論』という本からの出題。学力面における無知と武道面における無知は似ているというような内容(?)で、穴埋め、要約、考えを問うものもありました。

私の論旨――考えを問うもの:「あなたが数学の家庭教師であるとして数学の苦手な生徒に教えるとき、本文に沿って考えると、どのような教育方針を立てますか」→「数学が嫌いという先入観を取り除くために、その子が苦手となった理由を探ったり、簡単なものから始めたり、別解を多く示したりします」と答えました。

【プロフィール】

◆血液型O型

◆好きな色

ぱきっとした色

◆好きなアーティスト・歌

ASIAN KUNG-FU GENERATION

◆好きな番組

ドラマ

◆お気に入りスポット

学校

◆好きな作家・本

あんまり読まないです。

◆好きな(オススメ)飲食物

抹茶系の飲物!!お菓子!!

◆高校時代はまってしまったこと

抹茶味

◆本気で勉強し始めたきっかけは?

先輩からの受験経験を聞いて。

◆受験前のリラックス方法

疲れたら寝る。

◆小学校時代しでかしてしまった大変な事

大おかずを階段にぶちまけました。

◆あなたにとって受験とは

人間形成の期間(岡内先生より)

◆受験勉強で一番辛かった時期

高3の秋。高2から長く受験勉強をしていたので、ふと冷静になってしまい、自分のしていることが正しいのか分からなくなってしまいました。

◆受験勉強以外で頑張ったこと、取得した資格など

英検2級。学校行事には全力で打ち込みました。

◆高校3年生のときの一番の思い出

文化祭の展示でクラスでプラネタリウムを作り、賞をもらったこと。

◆感銘を受けた算数・数学の問題

「京大阪大・医学部理系数学」のテキストの[12ー1](京大の、絶対値のついた定積分の問題)

◆親や親戚に医師はいますか?

父が医者です。

◆医療系のドラマなどは見ましたか?

「Dr.DMAT」

◆最近、気になった医療系のニュースは?

STAP細胞問題

◆最近、気になった医療系以外のニュースは?

AKB48のノコギリ事件

◆部活動はしていましたか?(引退時期は?)

剣道部で高2の夏前には退部しました。

◆ボランティア活動はしましたか?

小学生に勉強を教えたり、募金活動には参加しました。

◆医師を志したきっかけは?

父親の影響

◆医師として20年後の将来像は?

地元に戻って開業していると思います。

◆興味のある診療科は?

婦人科

◆医師として大切なことを三つ

コミュニケーション能力、体力、粘り強さ

◆面接対策はどのようにしましたか?

『医学部入試面接対策 虎の巻』(研伸館)や『医学・医療概説』(河合出版)を読みました。神戸大のAO試験対策に参加したので(ボロボロにされましたが…)、どんな面接でも平気になりました。

◆本番の面接直前の心境はどのようなものでしたか?

緊張はあまりしませんでした。これが終われば終わりだという気持ちが大きかったです。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。