【志望校・志望学部を決めた理由、時期】

兵庫県養成医師制度を採用していること。【出願した大学と学部学科】

前期:鳥取大学 医学部医学科(受験せず)後期:鳥取大学 医学部医学科(受験せず)

推薦:岡山大学 医学部医学科(合格)

私大:兵庫医科大学 医学部医学科(合格)

【大学別模試の判定】

■駿台全国模試5月:判定C(神戸大 医学部医学科) 10月:判定B(神戸大 医学部医学科)

【英語の学習法】

高2の11月に研伸館に入学するまでは学校の授業だけという感じでした。学校の授業で文法事項の説明を聞いた後、その内容の問題集を演習することによって授業内で理解するようにしていました。また毎週英単語を50個ずつ覚えないといけなかったので、行きの電車で覚えるようにしていました。研伸館に入学してからは語彙力の不足と訳出のテクニックがないことに気付いたので、高2の2月期までに『ぼん単』(研伸館)の1000番までを派生語も含めて完璧にすることを目標に勉強していました。研伸館の池吉先生の「高2英語KHS」の演習で、先生が下線を引いた箇所にどのような工夫が出来るかを自分なりに模索することで日本語らしい訳出が出来るようになったと思います。授業では池吉先生の訳出のテクニックに毎回感動していました。池吉先生には高3になってからもテキストの英作文の課題の添削をしていただいたりして大変お世話になりました。高3になってからは部活との兼ね合いもあったのでVODで研伸館の天藤先生の「京大阪大・医学部英語」を受講しました。高3ではさらに文章の難易度が上がり、1つの文章から得られる知識も多くなったと思います。予習は分からない単語はチェックしておき、とりあえず文脈から判断して一通り読み、問題を解いてから分からなかった単語を調べるようにしました。池吉先生が紙辞書を使った方がよいと仰っていたのでその通りにしました。分からなかった単語でアスタリスクのついているものは覚えるようにしました。天藤先生の授業では英作文のテクニックが素晴らしかったので、毎回いただける英作文の解答プリントに載っている単語の使い方とか言い回しを参考にしていました。また引退までに『ぼん単』1800番までを完璧にすることも意識しておいたので、引退までの英語の勉強はテキストの復習と単語を覚えることの2つでした。テキストの復習は文章を読んで頭の中で訳せるかどうかを試し、特に問題を解き直したりはしませんでした。引退してからは他教科の兼ね合いもあって英語に割ける時間があまりなかったので、単語だけは抜けないようにという感じでたまに単語帳を眺めるという感じでした。センター試験が終わってからは科目数も減り英語にかける比重を上げることができたので、手に入る過去問はすべて解き傾向をつかむようにしていました。過去問演習時には特に時間を計らずに解き、記号問題や和訳は自己採点し英作文は学校の先生に持って行って添削していただきました。英作文ではやり直しはしていませんが、自分の思いついた単語のニュアンスが正しいかどうかを英英辞典を用いて調べていました。

【役に立った英語の参考書・問題集】

◆『ドラゴン・イングリッシュ基本例文100』(講談社)時間があれば見るようにしていました。例文を覚えていけば英作文で使えます。

【数学の学習法】

高1、高2の間は学校の勉強を中心にやっていました。学校の授業では教科書を使わずにプリントを用いて授業をしていたので、そのプリントに載っている公式を覚えて例題を解くようにしていました。また定期試験前には学校で使っていた問題集の問題を解いて提出しないといけなかったので、テストごとにまとめてやるようにしていました。一通り数IIIが終わるのが高3の夏前くらいだったので高2の秋から研伸館の川﨑先生の「高2数学G+[理系数III]」をVODで受講しました。川﨑先生の授業では内容の分かりやすさもありますが、楽しく勉強できるように毎回ネタを言ってくれていました。ただ結構すべっていることも多かったです。微分までは学校でやっていたこともあり、特に予習や復習はしませんでしたが、積分の単元は不安があったので、平常授業と合わせて日曜講座も受講していました。高3からは研伸館の竹本先生の「京大阪大・医学部理系数学」を受講しました。予習では時間を計らずにテキストの問題を解こうとしましたが、全く手が出ない問題が多く、特に春期講習の内容はかなりきつかったです。竹本先生の授業では問題を見て考えられる手法を一通りまとめ、どれを用いて解いていくかということを確認してから進めていたので復習しやすかったです。テキストの問題に関してどう考えたかという竹本先生の質問に周りの人達が答えていたのですごいなと思っていました。授業後は自分が手の出なかった問題の解き方や考え方を授業ノートで確認し、毎週配られる課題やテキストの後ろについている問題(『京大阪大・医学部理系数学 第2章』)を解くようにしていました。今思うと、その時にIAIIBも触れておけば引退後楽だったのではと後悔しています。夏にクラブを引退してからは前期テキストの後ろの問題を終わらせ、『スタンダード数学演習I・II・A・B』(数研出版)を一通りやり、数IIIの復習として『オリジナル・スタンダード数学演習III』(数研出版)のアスタリスクのついている問題を解いていきました。後期の授業では演習で出来なかった問題は解き直しをし、毎週配られるIAIIBの問題は次の週までに終わらせるようにしました。

センター試験が近づいてくるとあまり数学をしている時間はありませんでしたが、センター試験対策の勉強をする時は、本番で完答出来るように50分計って見直しなしで問題を解き、自分がどのような箇所でよくミスをするのかを確認しました。特に解き直しはせずにその点を意識して学習するようにしていました。センター試験後は過去問を時間を計って解き、学校の先生や竹本先生に添削してもらって間違えた部分は自分の答案のどの部分が間違ったのかを確認しました。解き直しはしていません。

【役に立った数学の参考書・問題集】

◆研伸館の「京大阪大・医学部理系数学」のテキスト、『難関大学への数学 50の定石[IAIIB]』(研伸館)どちらも問題に取り組んだ後にしっかりと解法の確認をして何度も解きました。夏休み中にすべて終わらせました。

【国語の学習法】

国語の勉強は高1のうちに漢字検定の2級を取れるように漢字を勉強していました。また、古文単語や漢文の句形テストが毎週あったので行きの電車の中で覚えるようにしていました。高1、高2の間は文法事項をルーズリーフにまとめていき、高2の冬休みに入院していたこともあり古文単語を300個覚えました。高3からは研伸館の中村祐介先生、梶並先生の「センター試験国語」を受講しました。現代文は予習としてテキストの文章を一通り読んでから問題を解いていき、授業を受けたその日に授業ノートを見返すようにしていました。また、次の予習と並行して前の回の文章を読み先生と同じようにまとめられるかどうかチェックしました。中村祐介先生の授業スタイルは学校の先生と似ていたこともあってとても理解しやすく、学校と並行して勉強することができました。古文は梶並先生に単語帳の使い方を教えてもらいました。載っている単語の意味だけではなく、慣用表現を例文で覚えることで定着させることができました。授業前に予習で問題を解いていき、授業で配られる鉄則プリント(単語の意味や文法事項がまとめてあるもの)を復習で見直していました。本文はあまり見返していませんでした。梶並先生には個人的にどのように勉強すればよいか相談に乗っていただき、先生も自分と同じく野球をやっていたこともあってとても親しみやすかったです。引退までは授業の予習、復習と古典の暗記系、特に古文単語に重点を置くようにして勉強していました。引退後は祐介先生や梶並先生が指示された順番で過去問を解き、直前は出来るだけ多くの問題をと思いたくさんの予想問題を解いていました。問題を解く時は時間を計って問題を解き、答え合わせをしていきました。解き直しはせず、選択肢が正しく1つに絞れるかどうかに重点を置いて演習しました。

【役に立った国語の参考書・問題集】

◆研伸館の「センター試験国語」のテキスト予習として時間内で根拠を明確にして解くということの練習に使っていました。

【理科の学習法】

化学理科の勉強は高3から始めました。化学は夏休みに『化学重要問題集』をほぼ完璧にし、それからは研伸館の授業を取っていなかったこともあり、学校での演習を中心に勉強していました。演習では色々な大学の二次試験の問題を解き、授業後にしっかりとやり直しをするようにしていました。10月頃からは『化学の新演習』(三省堂)の☆2つの問題までを繰り返し解いていました。センター試験前は基本的に時間のある時に教科書を読んだり、過去問を30分で解いたりと出来るだけ時間をかけない形で取り組んでいました。論述部分に関しては問題と解答をコピーしてノートに貼って覚えるようにしていました。

物理

物理も勉強を始めたのは引退後で公式すら覚えていない状況だったので、まずは『セミナー物理』(第一学習社)の発展問題で公式を思い出そうとしていました。それが終わった後は、『名問の森』(河合出版)シリーズを夏休みで1周ずつ解き、分からないところがあれば学校の先生に質問に行くということを繰り返していました。夏休みの記述模試でまだ点数が取りきれていなかったので、それからは『物理重要問題集』を中心に勉強し、学校の演習で内容が身についているかどうか確認するという形で勉強していました。物理のセンター試験対策も基本的には化学と同じでしたが、物理の方が不安だったので過去問も1月に入ってからほぼ全問解きました。

【役に立った理科の参考書・問題集】

◆『化学重要問題集』・『物理重要問題集』(数研出版)物化ともに夏休みに何周も解いていました。

【社会の学習法】

センター地理地理の勉強を本格的に始めたのは夏休みが終わってからだったので、不安な単元を研伸館の南先生の「センター試験地理」をリカバーVODで受講して確認するという形で勉強していました。南先生の授業は説明をする時の動きがコミカルで面白く、ゴロ合わせも楽しく覚えやすかったです。自分で勉強する際の具体的な進め方は『鉄壁地理問題集』(研伸館)を解いて、自信を持って解答することができない問題については資料集などで調べ、自分なりにノートにまとめながら進めていきました。センター試験直前は市販されているほとんどの予想問題集を購入し、ほぼ毎日解いていました。解き直しはせずに間違えた部分を見直し、ひたすら問題演習をこなしました。それをしたことによって1つの問題について様々な角度からアプローチすることが出来るようになったと思います。

【役に立った社会の参考書・問題集】

◆『地理の整理と演習』(東京法令出版)まずは問題を解き、解答解説を使って答え合わせをして抜けている知識を補填する形で使っていました。

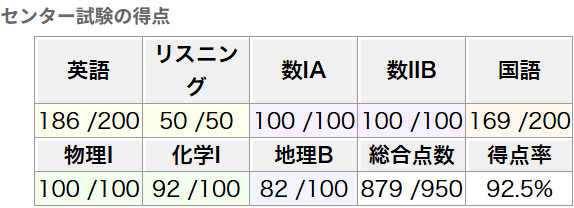

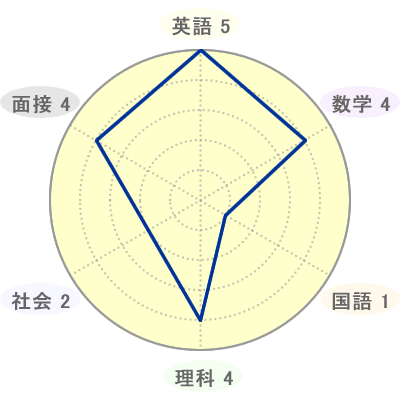

【科目別学力自己評価】

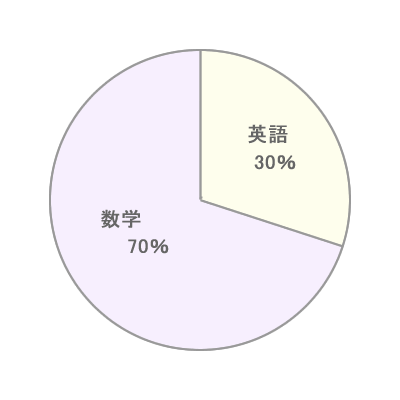

【センター試験から二次試験までの各科目の勉強の比重】

【センター対策の方法】

過去問は何年分解きましたか?3年ほど。

過去問以外を使った対策はしましたか?

社会、国語はしました。

いつごろからセンター対策に本腰を入れましたか?

高3の12月

センター対策について、後輩へのアドバイス!

教科書レベルを完璧にすることが大事。

【岡山大学医学部推薦入試 現役合格への秘訣!】

試験が早いので早くからどうして岡山大なのかを考えておくことが大切だと思います。特に県での面接は圧迫面接的なところもあるので、練習の時からそれに合わせておくといいかもしれません。面接が終わってからはセンター試験に向けて切り替えた方がいいです。【二次試験の受験会場の雰囲気や面接待機場の雰囲気】

100人くらいいました。浪人生が多いこともあり物音が立てられないほど緊張感がありました。【入試面接の状況(岡山大学 医学部医学科)】

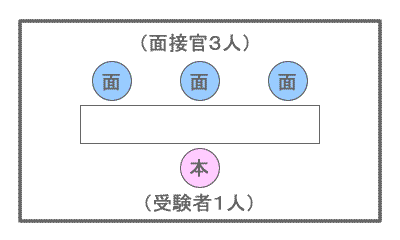

◆面接の方法 [岡山大学の面接]個人面接 面接時間:約20分 面接官3人 受験者1人

最初に調査書を見ながら野球部のキャプテンをしていたのでどのようにクラブをまとめたのかを雑談のような感じで聞かれました。3人の面接官が順番に質問をされました。

◆質問内容と回答 [岡山大学の面接]

面接官:大学中退についてどう思いますか?

私――理由として経済的なものがあると思うので、奨学金制度に対してもっと税金が使われるべきだと思います。

面接官:隣の家が児童虐待をしているようだがどうしますか?虐待をしているという確信を持っていない状況で答えてください。

私――まずは児童センターのような施設へ連絡し、その上で協力して改善されるように努めます。

面接官:改善しても関係が悪くなるのでは?

私――日頃からそうならないような人間関係を築いていれば良いと思います。

面接官:医療ミスを起こしたらどうしますか?

私――普段から信頼されるような関係を築き、ミスをしたらその後はしっかりと説明して理解してもらえるようにします。

面接官:普段から信頼されるにはどうしたらいいですか?

私――病院だけでなく地域の活動にも積極的に参加して、医師と患者としてだけではなく人と人との関係を築くことが大事だと思います。

面接官:ぜひそうした医者になってください。これで以上です。

◆面接の方法 [兵庫県の面接]

個人面接 面接時間:約20分 面接官5人(+後ろに3人) 受験者1人

後ろに3人いましたが面接官ではなくて見学みたいな感じでした。5人の面接官が順に質問をされました。

◆質問内容と回答 [兵庫県の面接]

面接官:何故この制度を志望しましたか?

私――試合中に怪我をして、地域医療で働く人に治療をしてもらったのがきっかけです。将来同じように怪我をした子どもを治療したいと思います。

面接官:何故岡山大を志望しましたか?

私――医学部だけでなく、歯学部、薬学部がそろっているのが岡山大だけであり、他の学科とのつながりが将 来大事になると思ったからです。

面接官:ドクターヘリは知っていますか?

私――知っています。

面接官:県に何台あるか知っていますか?

私――分かりません。

面接官:2台あります。覚えておいてください。ドクターヘリのメリットとデメリットを挙げてください。

私――メリットは山間部でも救助に向かえて、設備の揃った病院に搬送できることだと思います。デメリットはヘリの着陸できないところだと救助に時間がかかる点だと思います。

面接官:兵庫県知事の名前は?

私――井戸知事です。(名前は分からなかったけど、苗字も分からなかった人も多かったみたいです)

面接官:あっています。卒業後は県職員として働くことになりますが、普通の医師との違いは何ですか?

私――医療だけではなく、どのようにすれば地域が活性化するかを考えることだと思います。

面接官:それは普通の医師もそうです。他にはありますか?

私――プライマリーケアを県を通じて発信しやすいことだと思います。

※後日談ですが、一番偉い神戸大の教授は僕の面接には来ていなかったみたいです。その教授は「君は大丈夫だと思ったから他の人に任せといた」と言っていただけました。

【プロフィール】

◆血液型B型

◆好きな色

赤色

◆好きなアーティスト・歌

GReeeeN

◆好きな番組

テラスハウス

◆お気に入りスポット

開放教室

◆好きな作家・本

山田悠介

◆好きな(オススメ)飲食物

焼肉

◆高校時代はまってしまったこと

野球

◆本気で勉強し始めたきっかけは?

部活の引退

◆受験前のリラックス方法

睡眠

◆あなたにとって受験とは

夢への第一歩

◆受験勉強で一番辛かった時期

夏休みが終わった後の模試で判定が悪かったこと。

◆クラブや習い事はしていましたか?

硬式野球部でした。

◆高校3年生のときの一番の思い出

みんなで行った校外学習です。

◆感銘を受けた問題

「京大阪大・医学部英語」の小説の文章(電車の内容)

◆親や親戚に医師はいますか?

いません。

◆医療系のドラマなどは見ましたか?

「Doctor-X」を見ました。

◆最近、気になった医療系のニュースは?

生体肝移植成功です。

◆最近、気になった医療系以外のニュースは?

松坂投手の日本復帰です。

◆部活動はしていましたか?(引退時期は?)

野球部です。8月頃に引退しました。

◆ボランティア活動はしましたか?

していません。

◆医師を志したきっかけは?

自分の肘の怪我です。

◆医師として20年後の将来像は?

開業医として自分のようにスポーツで怪我をした子供を助けることです。

◆興味のある診療科は?

整形外科。

◆医師として大切なことを三つ

技術・コミュニケーション能力・学び続ける姿勢

◆今までで一番つらかったこと

肘をけがしたこと。

◆面接対策はどのようにしましたか?

学校で厳しく指導していただきました。

◆本番の面接直前の心境はどのようなものでしたか?

自分の思っていることを伝えることだけ考えていました。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。