現役合格を果たした強者たちの夏期講習時のタームごとの勉強法になります。ぜひ、夏の学習の参考にしてください!

※夏期講習のカリキュラムは、年度により変更している場合があります。ご了承ください。

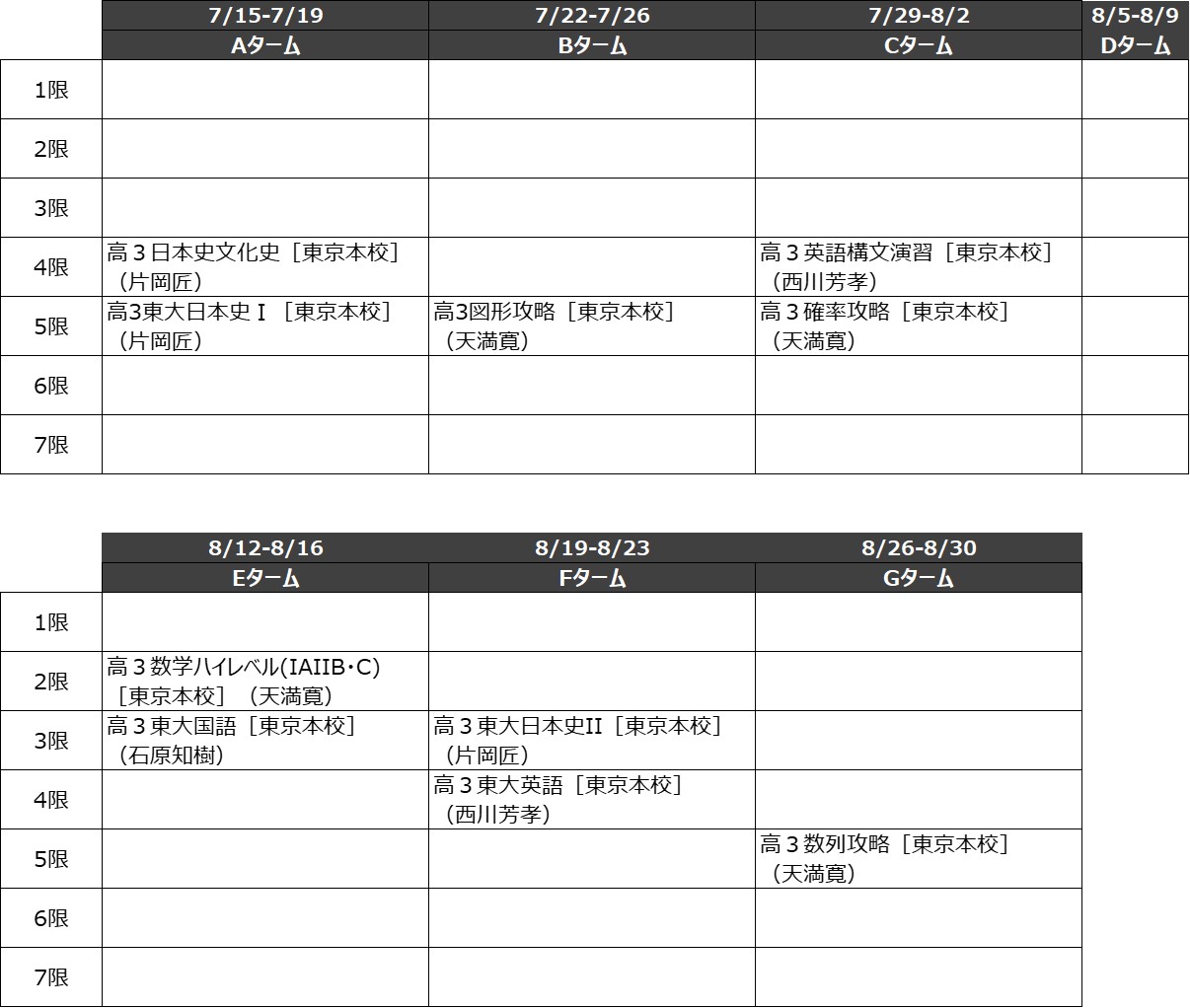

夏期講習の時間割

【Aタームの勉強法】

まだ夏休みが始まっていなかったため、学校に行き、授業を受けてから塾に移動し、授業を受けるという生活を送っていました。このタームでは2コマ取っていたのですが、どちらも日本史だったため、日本史を強化する週として、特に日本史に力を入れて勉強していました。予習については、夏休みが始まる前から進めておき、授業では学ぶというより理解を深めるという形式にすることで、毎日の復習テストにも対応できるようにしていました。授業が終わった後も、塾が閉まるまで残って自習することで、それまでの勉強習慣を崩さないようにしていました。

【Bタームの勉強法】

夏休みが始まり、学校がなくなったことで朝早く起きる習慣が崩れてしまうことを防ぐために、朝から学校や塾の自習室に行くようにしていました。8月からは本格的に文化祭準備が始まってしまうため、それまでが勝負だと考え、朝から晩まで塾に篭っていました。この週は数学の授業があったため、基本的に数学の勉強をしていました。数学のクラスの仲間と集まって勉強することで、新しい解き方を知ることができたり、分からないところを教えてもらったりしていました。また、お昼にはその仲間たちと一緒にご飯を食べてリフレッシュをし、午後からまた気持ちを入れ替えて勉強できるようにしていました。

【Cタームの勉強法】

英語構文の授業も、確率の授業も予習が大変だったため、早めに予習を終わらせ、同じ授業を受講している仲間と集まって分からないところを教え合っていました。結果的に、分からないところについては一定の理解を得ることができた上に、分かるところについては自分が説明をすることを通して理解を深めることができていたため、友達と勉強して良かったと思っています。授業の開始が遅めだったため、夜はあまり遅くまで勉強しすぎずに生活リズムを保ち、朝早くから自習室に行き、昨日の授業の復習及び新たに出された課題を済ませるようにしていました。また、8月4日に初めての河合塾の東大オープンが迫っていたため、平常授業の見直し及び時間配分の確認等も行なっていました。

【Dタームの勉強法】

このタームは塾の授業が1つもなく、8月に入り本格的に文化祭準備が始まったため、午前中(8-12時)は文化祭準備に参加し、学校で友達とご飯を食べてリフレッシュしてから学校や塾の自習室に行き勉強をするという生活を送っていました。4時間ほど文化祭準備にとられるようになり、焦りもあったため、自習室では誰よりも遅くまで残って勉強するようにしていました。また、8月10日と11日に駿台の東大実戦があったため、河合塾の東大オープンの復習や反省点の分析を行い、備えました。それと並行して学校の講座をうまく活用し、情報の対策もわずかながら行いました。また、塾の予習も授業がない間に進めておきました。

【Eタームの勉強法】

Eタームは授業の開始が早めだったため、8時から10時半ごろまでダンスの練習や文化祭準備に参加し、11時頃には塾に到着できるようにしていました。2・3限の授業を受けた後は自習室に向かい、自習室が閉まるまで復習や新たに授業で課されたプリントに取り組んでいました。ダンスの練習も本格的に始まり、尚更大変さは増しましたが、事前に予習をある程度済ませていたため、それほど追い詰められずに勉強を続けることができました。また、駿台の東大実戦の復習もこの期間に時間をかけて行い、解説を読んでも理解のできないところについては、質問をするようにしていました。

【Fタームの勉強法】

このタームでは、授業が午後からであったため、Dターム同様、午前中(8-12時)は文化祭準備やダンス練習に参加し、学校で友達とご飯を食べてリフレッシュしてから学校や塾の自習室に行き勉強をするという生活を送っていました。文化祭準備やダンス練習が最後の追い上げに入り、メンタル面で疲れや迷いを感じることもありましたが、それを忘れられるように文化祭準備やダンス練習以外の時間は勉強に打ち込んでいました。夏休みも終わりに近づいていたため、余裕がある日には他のタームの復習を行なっていました。特に、日本史の授業があったため、Aタームの復習には力を入れていました。

【Gタームの勉強法】

Gタームについては、文化祭が土日に迫っており、準備に8時ごろから19時ごろまで追われていた上に、学校が始まってしまったため、ほとんど勉強時間を確保することができませんでした。しかし、何もやらない状態は良くないため、家に帰宅してから2時間ほどは勉強するようにしていました。しかし、予想外のアクシデントへの対応や体調不良などで2時間すら確保が難しい時もありました。そういった時には「こういう時のために7月から計画的に勉強をしてきたのだ」と言い聞かせ、メンタル面でブレないようにしていました。結果、文化祭後に気持ちの切り替えがうまくできたため、良かったのだと思っています。

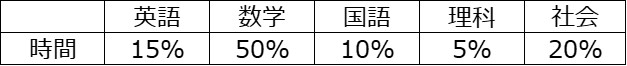

[夏休みに学習した各科目の時間の割合]

[高3夏期取得した講座の中でイチオシの講座!]

講座名:高3英語構文演習[東京本校](西川先生)

イチオシ的コメント:この講座を受講してから、英文を読んだ時に構文が浮かぶようになり、読み間違えが格段に減りました。

また、前述の通り、友達と一緒に予習を行うこともあったのですが、その中でどういう間違いをしやすいのかが分かるようになり、何に気をつけたらいいのかということを身につけられました。

[ひと夏のおもひで]

一番に自習室に着いたと思ったら自分よりも前に来ていた人がおり、明日こそ私が先に着こうと思っていたこと。友達と互いに分からないところを教え合い、ご飯を一緒に食べたこと。

[高2の夏にやっておくべき事]

私は遊びに行ける最後のチャンスだと思っていたので、比較的よく遊んでいた方だと思います。

その結果、後から勉強に切り替えることはできたものの、もともと苦手になりかけていた数学がすっかり苦手科目になってしまいました。

後々、苦手科目には苦しむことになるので、夏のうちに少しでも苦手意識があるのであれば取り組みましょう。

また、基礎的な事項については今後やる時間はどんどんなくなっていくため、夏で固めておくのが無難です。

[高1の夏にやっておくべき事]

高2、高3で勉強に集中するためにも、たくさん遊んでおいた方が良いと思います。

私の場合、そうしたことで悔いなく勉強に打ち込めました。

しかし、そうは言っても特に積み重ねが大事になってくる数学や英語については、今まで習った範囲の『青チャート』(数研出版)や『サクシード』(数研出版)に取り組んでおくのが良いと思います。

また、苦手だと認識している科目については、普段の生活で長い時間を確保するのは難しいと思われるため、時間のある夏のうちに重点的に取り組んでおくと後が楽になります。

[クラブとの両立方法]

私はダンス部に所属しており、高3の6月が引退だったため、それまでは週4日放課後に部活動に参加していました。

私の高校では部活動は基本的に17時までだったため、そのあとは自習室に行って切り替えて勉強していました。

9月にある文化祭の後夜祭では、引退した3年生が踊るのが恒例としてありました。

しかし、文化祭準備もあり、勉強もしなければならない中で、ダンスの練習に多くの時間を費やすことは難しそうであったため、他の人よりも曲数を絞って参加しました。

調整できる場合には調整して最優先事項としないことが鍵だと思っています。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。