現役合格を果たした強者たちの夏期講習時のタームごとの勉強法になります。ぜひ、夏の学習の参考にしてください!

※夏期講習のカリキュラムは、年度により変更している場合があります。ご了承ください。

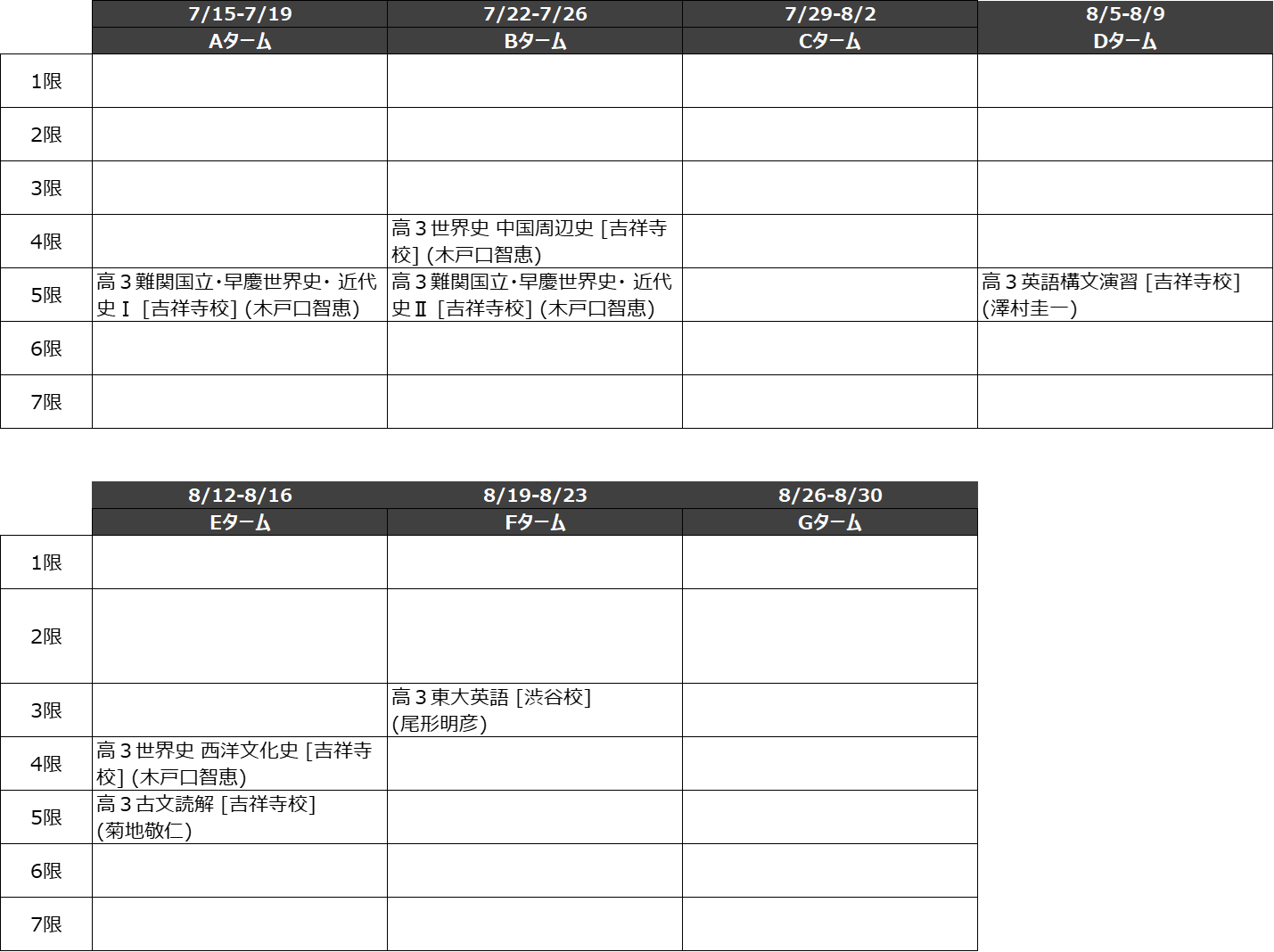

夏期講習の時間割

高3慶應・法FIT・SFC・AO志望理由書ファイナル(7/20 7/27 8/3 8/10 8/17)

【Aタームの勉強法】

学校があったため、「学校に早めに行く→家に帰らずに塾に行く」というサイクルを徹底した。

学校がある以上、家に帰ると疲労感から勉強が出来なくなってしまうため、極力帰らないということを決めていた。

勉強に関しては、世界史に圧倒的に時間をかける必要を感じていたため、お茶ゼミの「高3難関国立・早慶世界史・近代史Ⅰ」の予習・復習に時間を割いていた。

数学に関しても伸ばす必要があったため、社会の隙間にはすべて数学(『Focus Gold』)を詰めていた。

ただ、繰り返しになるが、学校があったので、ほとんど世界史にかかり切りになっていた。

【Bタームの勉強法】

学校の夏期講習に参加してからお茶ゼミに行っていたため、移動時間以外の隙間時間がなかった。お茶ゼミのコマ的に世界史が詰まっていたため、学校の夏期講習の前後はひたすら『Focus Gold』を周回していた。

1日に7問進めるイメージでやっていたが、進捗を問題数で決めていたため、作業のようになってしまった節があった。

予習に各コマ45分くらいかけていたため、2コマ分で90分、復習にそれぞれ1時間半かけて3時間使うイメージだった。

復習内容としては、オレンジペンと赤シートで教科書を暗記する・『世界史 基礎問題精講』(旺文社)の該当範囲をやるということを決めていた。

【Cタームの勉強法】

お茶ゼミの講習はなかったため、カフェと自習塾を気分によって使い分けていた

SFCのAO入試に備えて準備を本格的に始めたタイミングで、自己推薦文の草稿を朝家で練って、オープンの時間くらいにカフェか自習塾に行ってAO対策以外の勉強をするというサイクルを繰り返した。

英語・国語に全く触れていなかったが、何故か国語はいける気がしていたので一切触れなかった。

英語に関しては『京大の英語25ヵ年』(教学社)を1日2題ペースで進めた。

数学に関しては引き続き『Focus Gold』と、軽めの演習として『Canpass』(駿台文庫)を1日3題と決めて周回した。

【Dタームの勉強法】

決めたルーティンである『Focus Gold』1日7問、『Canpass』1日3題、『世界史 基礎問題精講』5課分をマストで回していた。

「高3英語構文演習」に関しては、京大に特化した講座がないお茶ゼミだからこそ、英文和訳の訓練になると思い丁寧に予習を行っていた。

1時間半強かかっていたような気がする。

京大オープンの前だったこと、英語を放置していた罪悪感があったことからかなり丁寧に取り組んだ(澤村先生の読解point bookletをしっかり参照し、意図的に時間をかけた)。

逆に授業内で疑問を解消しミスも直す意識だったことから、復習はあまり時間をかけずテキストを見返す程度しかやらなかった。

SFCの準備も佳境に入ってきた頃だが、自己PRやその他の資料の作成は朝に目が覚めるまでの時間のみを割くようにしていた。

【Eタームの勉強法】

初めて真剣に古文をやった。

国語を解く上で今までのフィーリング読解ではだめだと気付いたものの何をやるべきかがよく分からなかったため、「高3古文読解」の担当をしてくださった菊地先生に、古文だけでなく国語自体をどうすれば良いかの相談をし、記述の添削をお願いするようになった。

「高3世界史 西洋文化史」に関しては、文化史が重点的に出る学校が候補に入っていなかったこともあり、A・Bタームに比べ予習・復習を疎かにしてしまった。

結局共通テスト前まで文化史に若干の苦手意識が残ったため、二次試験・志望する私大入試に出ないと鷹を括らずしっかり時間を取るべき。Dタームに記載したルーティンは維持した。

基礎すら貧弱な自負があり、実戦に向けてこれといった京大対策はしなかった。

【Fタームの勉強法】

京大の英語と違いタイムマネジメントが必要な東大英語は、私大や共テ対策にも生きるだろうと思い予習に1時間半、復習に30分のイメージで計画を立てたが、毎回オーバー気味だった。

東大英語の物語文が好きだったので、数学をやって数字見るのに疲れた!と思った時点で入れるようにしていた。

世界史に関しては近代史Ⅰ、Ⅱを1日1課ずつ進める計画を立てたが、ここにきて時間を割ききれていなかったSFC AOの準備に追われるようになり、数学のルーティンを守るので精一杯だったと記憶している。

【Gタームの勉強法】

SFCの対策にほとんどかかりっきりだった。数学は京大オープン・京大実戦とネックになっていたため、ルーティンは崩さず、自習塾の方で取りかかりやすい京大の問題をピックアップしてもらい、時間を見つけてそれにチャレンジするようにしていた。

AO準備4割、一般入試の勉強6割の比率で勉強していたため、世界史・英語・国語の順に見つけた時間に勉強を突っ込むことしかできなかった。

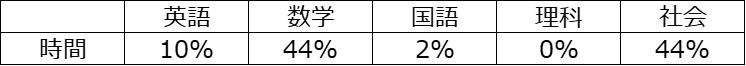

[夏休みに学習した各科目の時間の割合]

[高3夏期取得した講座の中でイチオシの講座!]<br>講座名:「高3英語構文演習」(澤村先生)<br>イチオシ的コメント:京大特化の英語講座がなかったこと、澤村先生の文法・構文の解説が自分の性にものすごく合っていたことから受講した。<br>秋になるほど実戦の中で基本的な構文解釈の技術を疎かにしがちになっていたため、夏のタイミングで見直せたのは良かった。

[ひと夏のおもひで]

A・Bタームでは食道炎でご飯が食べられなくなり夏バテ、Eタームでは階段から落ち捻挫と、びっくりするほど健康体ではなかった。

コンディションが悪いと授業も頭に入りづらかったので体調管理はしっかり!ただ、満身創痍で通塾したからこそ人の優しさに触れて温かな気持ちになれた。

[高2の夏にやっておくべき事]

英語の勉強法の見直し。構文解釈など、理解しても実戦に持っていくのに時間がかかるもの、単語熟語など習得自体に時間がかかるものなどと長期的に見て英語は高2でギアをあげると何かと高3で楽ができると思う。

また、得意科目に力を入れて自信をつけておくのも大切だと感じた。

高3までにこれは得意と言い切れる科目があれば、その教科の勉強時間を削り、苦手科目に回す作戦が取れるし、その作戦を取ることになった際の罪悪感も薄まる。

[高1の夏にやっておくべき事]

死ぬほど遊んでおく。やりたいことを決めておく。

1年の夏から興味のある課外活動に本格的に首を突っ込んだことでSFC AOにチャレンジする地盤が出来た。

勉強一辺倒になるのもいいが、勉強以外の活動に没頭できるのは3年間のうち意外と少ないので1年からスタートしておくべき。

この記事は役に立ちましたか?

もし参考になりましたら、下記のボタンで教えてください。